Kuba

Kuba (spanisch Cuba [ˈkuβa], amtliche Bezeichnung República de Cuba, „Republik von Kuba“) ist ein Inselstaat in der Karibik. Er grenzt im Nordwesten an den Golf von Mexiko, im Nordosten an den Atlantischen Ozean und im Süden an das Karibische Meer. Kuba hat etwa 10 Millionen Einwohner, mehrheitlich Christen, und ist damit das nach Einwohnern drittgrößte Land der Karibik (nach Haiti und der Dominikanischen Republik). Hauptstadt des Landes ist Havanna, die zweitgrößte Metropole der Karibik.

Kuba ist eine Einparteiendiktatur. Durch die autoritäre Regierung kommt es regelmäßig zu schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte. Die Wirtschaft ist schwach und der allgemeine Lebensstandard niedrig. Große Teile der Bevölkerung leben in Armut. Das Embargo seitens der USA erschwert die Situation zusätzlich.

Geschichte Kubas

Die Geschichte Kubas umfasst die Entwicklungen auf dem Gebiet der Republik Kuba von der Urgeschichte bis zur Gegenwart.

Fidel Castro

Der Journalist von CBC/Radio-Canada und spätere Premierminister von Quebec, René Lévesque, interviewt Castro während seiner Reise nach Montreal Ende April 1959.

Fidel Alejandro Castro Ruz [fiˈðel ˈkastɾo ˈrus (audio)] (* 13. August 1926/1927 in Birán bei Mayarí, Provinz Oriente; † 25. November 2016 in Havanna) war ein kubanischer Revolutionär, kommunistischer Politiker, marxistischer Theoretiker und diktatorisch regierender Regierungschef bzw. Staatspräsident Kubas sowie erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas.

Fidel Castro und seine Männer in der Sierra Maestra, 2. Dezember 1956

Castro war mit der Bewegung des 26. Juli (M-26-7) die treibende Kraft der kubanischen Revolution, die am Jahresende 1958 zum Sturz des Diktators Fulgencio Batista führte.

Als Staats- und Regierungschef Kubas prägte er 49 Jahre lang die Entwicklung seines Landes. Politisch war Castros Rolle umstritten: Von den einen war er wegen der Durchsetzung eines Einparteiensystems und als Verantwortlicher für diverse Menschenrechtsverletzungen gehasst und gefürchtet, von den anderen verehrt und bewundert als Revolutionär und Befreier Kubas.

Castro und der indonesische Präsident Sukarno in Havanna, 1960. Castro unternahm in seinen ersten Amtsjahren zahlreiche Auslandsreisen.

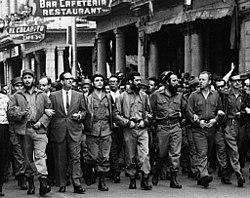

Castro (erster von links), Che Guevara (Mitte), William Alexander Morgan (zweiter von rechts) und andere führende Revolutionäre marschieren am 5. März 1960 aus Protest gegen die Explosion in La Coubre durch die Straßen.

Als sozial- und kulturpolitische Leistungen werden vor allem Castros Kampf gegen die verbreitete Armut und den Analphabetismus im Land hervorgehoben, so etwa die Einführung eines unentgeltlichen schulischen Bildungs- und medizinischen Grundversorgungssystems für die gesamte Bevölkerung.

Als Protagonist einer antiimperialistischen Weltanschauung auf marxistischer Grundlage unterstützte Castro außenpolitisch – auch militärisch – diverse antikoloniale und nationale Befreiungsbewegungen der so genannten Dritten Welt in Unabhängigkeitskämpfen gegen die herrschenden Kolonialmächte.

Che Guevara (links) und Castro, fotografiert von Alberto Korda im Jahr 1961

Castro und der russische Kosmonaut Juri Gagarin, der erste Mensch im Weltraum

Nach dem ab 1960 bestehenden Embargo der Vereinigten Staaten gegen Kuba war Castro auf die wirtschaftliche Unterstützung der Sowjetunion angewiesen. Mit der Stationierung sowjetischer Kernwaffen auf Kuba im Jahr 1962 und der damit folgenden Kubakrise geriet Castro in den Fokus der Blockkonfrontation des Kalten Krieges. Gleichwohl versuchte er trotz der Verbindung zur UdSSR diese Konfrontation zu überwinden. Kuba schloss sich unter seiner Regierung der Bewegung der Blockfreien Staaten an. Fidel Castro selbst war von 1979 bis 1983 sowie von 2006 bis 2008 Vorsitzender der Blockfreien Staaten.

Castro und Mitglieder des ostdeutschen Politbüros in Berlin, Juni 1972

Castro im Hauptquartier der Vereinten Nationen (1979)

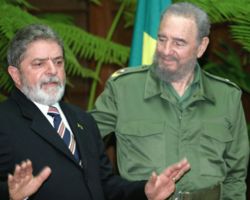

Castro (rechts) trifft sich mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva (links), einem bedeutenden Anführer der „Pinken Welle“.

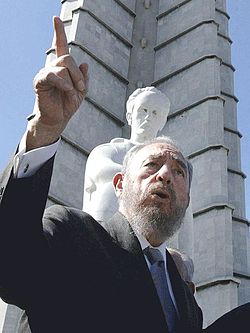

Castro vor einer Statue des kubanischen Nationalhelden José Martí in Havanna im Jahr 2003

Erkrankung und Rückzug aus der aktiven Politik

Mitte 2006 erlitt Fidel Castro eine Darmblutung und musste sich einer komplizierten Operation unterziehen. Unbestätigten Angaben zufolge wurden dabei Teile seines Darms entfernt. In der Folge trat er zunächst nur „vorläufig“, Anfang 2008 dann endgültig von seinen politischen Ämtern zurück (siehe oben). Er traf sich jedoch noch gelegentlich mit hohen Besuchern, die nach Kuba reisten, zu privaten Gesprächen. Darunter waren bis 2012 mehrere amtierende und ehemalige Staatspräsidenten (u. a. Dmitri Medwedew, Mahmud Ahmadineschad und Jimmy Carter) sowie Papst Benedikt XVI.

Sein politischer Einfluss auf die aktuelle Politik kurz vor seinem Tod ist umstritten. Offiziell beriet er nur seinen Bruder Raúl, den neuen Staatschef. Jedoch meinten Beobachter, dass wirkliche Reformen in Kuba erst nach Fidel Castros Tod verwirklicht werden könnten, da er weiterhin darauf achte, dass sein Weg der Revolution nicht verlassen wird. Zwischen März 2007 und Juni 2012 verfasste Castro zahlreiche Kolumnen unter der Rubrik Überlegungen des Genossen Fidel (bis Februar 2008 Überlegungen des Oberkommandierenden Fidel), die in der Parteizeitung Granma und den meisten anderen Medien des Landes veröffentlicht wurden. Danach wurden die Überlegungen seltener. Jedoch widmete er sich um 2013 scheinbar verstärkt Fragen der Landwirtschaft, um die landeseigene Lebensmittelproduktion zu erhöhen.

Nachdem Fidel Castro seit 1959 insgesamt zehn US-Präsidenten erlebt hatte, erklärte er im Januar 2009, dass er das Ende der Amtszeit des damals neu gewählten Präsidenten Barack Obama, „seines“ nunmehr elften Präsidenten, im Jahre 2013 wahrscheinlich nicht mehr erleben werde. Im Laufe des Jahres wirkte Castro auf den veröffentlichten Fotos jedoch zunehmend gesünder. Ende August 2009 war er seit langer Zeit erstmals wieder im Fernsehen zu sehen, und am 7. Juli 2010 zeigte er sich bei einem Besuch des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung (CNIC) erstmals seit seiner Erkrankung wieder in der Öffentlichkeit, wo er sich zunächst ausschließlich zu außenpolitischen Themen äußerte und unter anderem vor einem Atomkrieg infolge eines US-Angriffs auf den Iran oder des Koreakonflikts warnte. Er betonte auch, dass er inzwischen wieder vollkommen genesen sei.

Seit dieser Zeit waren wieder verstärkt Einmischungen in innenpolitische Themen zu beobachten. Experten sahen darin einen Grund für die schleppenden Reformen seines Bruders Raúl im Amt des Staatsoberhaupts. Castros wahrer Einfluss auf die Politik seines Bruders in seinen letzten Jahren ist jedoch schwer einzuschätzen. Der Historiker Michael Zeuske glaubt, dass Fidels Rücktritt es ihm erlaubte, seinen Mythos nicht zu beschädigen. Die notwendigen und für die Bevölkerung zum Teil schmerzhaften Reformen müsse nicht er, sondern sein Bruder Raúl verantworten. Fidel dagegen wurde zu Lebzeiten bei vielen Kubanern als derjenige angesehen, „bei dem noch alles besser war“.

Am 18. August 2010 lobte Castro in der Parteizeitung Granma den russischen Publizisten Daniel Estulin. Dieser behauptet in von Castro zitierten Exzerpten u. a., die Gründer der Bilderberg-Konferenz hätten Hitler an die Macht gebracht, den Zweiten Weltkrieg finanziert, die NATO gegründet, mit Hilfe der Frankfurter Schule und des Tavistock Institute die Massen durch Rockmusik und Drogen entpolitisiert, den Jom-Kippur-, den Afghanistan- und den Kosovokrieg initiiert, und sie würden den Drogenhandel begünstigen und Flugpassagierdaten ausforschen. In der folgenden Woche besuchte Estulin Castro zu einem öffentlichen Gespräch, in dem sich beide darüber einig zeigten, dass die USA Russland militärisch zerstören wollten und Osama bin Laden ein Agent der CIA gewesen sei.

Im September 2010 hielt Castro vor jeweils mehreren Tausend Zuhörern seine letzten öffentlichen Reden, zunächst auf der Freitreppe der Universität Havanna an kubanische Studenten gerichtet, wenige Wochen später zum 50. Jahrestag des Komitees zur Verteidigung der Revolution vor dem Revolutionsmuseum. Bei einem weiteren Vortrag anlässlich der Vorstellung seines Erinnerungsbands Der strategische Sieg bezeichnete Castro die in Frankreich praktizierte, kontrovers diskutierte Abschiebung von rund 1000 rumänischen Roma in ihr Heimatland als „Rassen-Holocaust“, was von der französischen Regierung heftige Ablehnung erfuhr. Unmittelbar darauf schrieb Castro in seiner Kolumne, Präsident Nicolas Sarkozy sei „offenbar gerade dabei, den Verstand zu verlieren“.

Besonderes Aufsehen erregte Castro im selben Monat durch Äußerungen gegenüber dem US-Journalisten Jeffrey Goldberg, der ihn für ein Interview über mehrere Tage begleitete. So rief er den iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadineschad auf, seine antisemitische Ideologie zu beenden und das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Des Weiteren meinte er auf die Frage, ob das „kubanische Modell“ immer noch wert sei, exportiert zu werden: „Das kubanische Modell funktioniert selbst bei uns nicht mehr“. Nach der Veröffentlichung relativierte Castro seine Aussagen, er habe sie ironisch gemeint, was die bei dem Gespräch ebenfalls anwesende US-amerikanische Lateinamerikaexpertin Julia Sweig bestritt. Beobachtern zufolge wollte Castro die eingeleiteten Wirtschaftsreformen seines Bruders Raúl gegen Widerstände in den eigenen Reihen in Schutz nehmen. Die Revolution selbst wollte er aber nicht in Frage stellen, so Sweig. Castro-Biograf Carlos Widmann vermutet, dass Fidel zwar weiterhin eher gegen die Raúl’schen Reformen war, inzwischen aber resigniert habe. Seine Äußerungen seien Galgenhumor.

Das seit Ende 2014 aufkommende Tauwetter in den Beziehungen zu den USA sah Castro kritisch. „Wir haben es nicht nötig, dass uns das Imperium etwas schenkt“, war sein zentraler Kommentar zum Besuch von Barack Obama in Kuba im März 2016, dem ersten US-Präsidenten seit 88 Jahren, der dem Land einen offiziellen Besuch abgestattet hatte. Ob es sich um eine gefestigte Ablehnung der Annäherung zwischen beiden Staaten oder um eine Good-Cop-Bad-Cop-Strategie zwischen den Brüdern Raúl und Fidel handelte, blieb unklar.

Bei der Parlamentswahl im Februar 2013 gab er erstmals seit seiner Erkrankung in einem öffentlichen Wahllokal seine Stimme ab und stellte sich Fragen der anwesenden Journalisten. Nach den Wahlen gehörten sowohl Fidel als auch sein Bruder Raúl weiterhin zu den Abgeordneten.

Castro mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto, Januar 2014. Auch im Ruhestand setzte Castro sein Engagement in der Politik und in internationalen Angelegenheiten fort.

Tod Fidel Castro

Fidel Castro starb am späten Abend des 25. November 2016 nach offiziellen Angaben im Alter von 90 Jahren in Havanna. Sein Bruder Raúl verlas anschließend im Fernsehen eine kurze Erklärung, in der er erwähnte, dass der Tote am folgenden Tag auf eigenen Wunsch eingeäschert werde. Die Asche Castros wurde über mehrere Tage hinweg bis nach Santiago de Cuba gebracht. Castros letzte Reise nahm damit die umgekehrte Route der „Karawane der Freiheit“, mit der die Revolutionäre 1959 nach dem Sturz des Diktators Fulgencio Batista nach Havanna eingezogen waren. Die Beisetzung erfolgte nach einer neuntägigen Staatstrauer am 4. Dezember auf dem Cementerio Santa Ifigenia in Santiago de Cuba.

Der Trauerzug Castros durchquert die Provinz Sancti Spíritus, Kuba

Che Guevara

1952: Che Guevara (links) mit der Poderosa II genannten Norton 18 (Baujahr 1935)

Ernesto „Che“ Guevara (* offiziell 14. Juni 1928, nach anderen Quellen 14. Mai 1928 in Rosario, Argentinien; † 9. Oktober 1967 in La Higuera, Bolivien) war ein marxistischer Revolutionär, Guerillaführer und Autor. Er war von 1956 bis 1959 ein zentraler Anführer (Comandante) der Rebellenarmee der Kubanischen Revolution und ist neben Fidel Castro deren wichtigste Symbolfigur.

1962 auf Kuba

Guevara stammte aus einer bürgerlichen argentinischen Familie. Bereits seine während des Medizinstudiums erstellten Reisetagebücher hatten literarische Qualität und wurden mehrmals verfilmt. Einzelne seiner Schriften und Reden beeinflussten revolutionäre Strömungen weit über Kuba hinaus. Sein Leben wie auch die Umstände seines Todes und der posthume Personenkult um ihn waren und sind Gegenstand vielfältiger Betrachtungen in Filmen, Büchern und anderen Medien.

Die US-Zeitschrift Time zählte ihn 1999 zu den 100 einflussreichsten Menschen des 20. Jahrhunderts. Alberto Kordas Fotografie von Guevara, als Guerrillero Heroico betitelt, gilt als berühmtestes fotografisches Abbild einer Person und zählt zu den Medienikonen.

1960 im Gespräch mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir

1965 als Delegationsleiter in Moskau

Nach Che Guevaras Tod

Guevara wurde im etwa 30 Kilometer von La Higuera entfernten Vallegrande aufgebahrt und sein Leichnam der Presse vorgeführt. Dabei entstanden mehrere Fotos, unter anderem die bekannte Fotografie des bolivianischen Fotografen Freddy Alborta. Nach offiziellen Angaben war er im Kampf getötet worden. Später wurde er heimlich begraben, nachdem ihm seine Hände abgetrennt worden waren, um einen Nachweis zur Identifizierung zu haben. In Bolivien gab es keine Todesstrafe, und man wollte eine jahrelange Haft in einem noch nicht einmal vorhandenen Hochsicherheitsgefängnis und die zu erwartenden diplomatischen Verwicklungen vermeiden. Jahre später erst wurden die tatsächlichen Todesumstände nach und nach bekannt.

Aufbahrung des Leichnams

Die Bilder des toten Guevara – mit ihrer frappierenden Ähnlichkeit zu Darstellungen des toten Christus etwa von Andrea Mantegna – wurden in Zeitungsberichten als Abbild eines modernen Heiligen interpretiert, der zweimal sein Leben für fremde Länder riskiert hatte und es für ein drittes dreingegeben habe. Régis Debray, der Guevara in Bolivien begleitet hatte, bezeichnete Guevara als Mystiker, als Heiligen ohne Gottesglauben. Guevaras Beschwörung des „Neuen Menschen“, dem weniger am materiellen als am geistigen Fortschritt gelegen sei, sei anderen zufolge eher jesuitischen als linken Idealen verpflichtet gewesen. Guevara selbst wird im Umfeld seines Todesortes in Bolivien wie ein religiöser Heiliger verehrt.

Die abgetrennten Hände Guevaras wurden konserviert, zur Identifizierung nach Buenos Aires versandt und später Kuba überlassen. Seine Gebeine selbst wurden erst 1997 in Vallegrande entdeckt, nachdem ein ehemaliger Offizier der bolivianischen Armee den Begräbnisort enthüllt hatte. Die sterblichen Überreste Guevaras und einiger seiner Begleiter wurden exhumiert und nach Kuba überführt, um dort mit einem Staatsbegräbnis in dem eigens geschaffenen Mausoleum Monumento Memorial Che Guevara in Santa Clara beigesetzt zu werden.

Ende 2007 wurden eine Haarlocke und Fingerabdrücke Guevaras und weitere Dokumente der Festnahme für insgesamt 119.500 US-Dollar versteigert.

..,-