Tartaria, das Vergessene Reich

Tatarei (auch: Tartarei) war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Bezeichnung für eine Großregion in Zentralasien, Nordasien und Teilen Osteuropas. Dieses Land war die Heimat der Tataren, wie die Mongolen und die Turkvölker verallgemeinernd von den Europäern bezeichnet wurden. Das Herrschaftsgebiet des mongolischen Reiches und seiner Nachfolgestaaten deckte weite Teile der Tatarei ab.

Die historische Bezeichnung Tatarei wurden von den Europäern vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert verwendet, ist aber heute nicht mehr gebräuchlich. Die Tatarei verlor nach und nach an Bedeutung, da sich mit der Expansion des Russischen Reichs und der russischen Besiedlung die politischen und ethnischen Bedingungen änderten und der Prozess der Assimilation durch das russische Kaiserreich mit der Auflösung der Freien Tartarei Anfang des 19. Jahrhunderts vollendet war.

Die Tatarei wurde in unterschiedliche Teile gegliedert, die wie folgt benannt wurden:

- Die Kleine Tatarei oder Europäische Tatarei umfasste die Steppengebiete Osteuropas nördlich des Schwarzen Meeres und entsprach dem Gebiet der Khanate Astrachan, Kasan und insbesondere des Khanats der Krim mit der Halbinsel Krim und den Gegenden am unteren Dnepr und Don.

- Die Große Tatarei oder Asiatische Tatarei umfasste Zentral- und Nordasien.

- Die Hohe Tatarei oder Chinesische Tatarei umfasste Ostturkestan, die Mongolei und – jedenfalls bei einigen Autoren – auch Teile des Hochlands von Tibet, also Räume, die unter chinesischem Einfluss standen bzw. zeitweise zum Kaiserreich China gehörten.

- Die Freie Tatarei bezeichnete das westliche Turkestan, bevor es unter russische Herrschaft geriet.

- Die Moskowitische Tatarei oder Russische Tatarei umfasste Teile Sibiriens und Turkestans, die durch die Eroberung des Khanates Sibir unter russische Herrschaft geraten waren.

- Die Östliche Tatarei umfasste die Mandschurei und Ostsibirien.

Karte und Beschreibung von Tartaria von Giovanni Botero aus seinen „Relationi universali“ (Brescia, 1599).

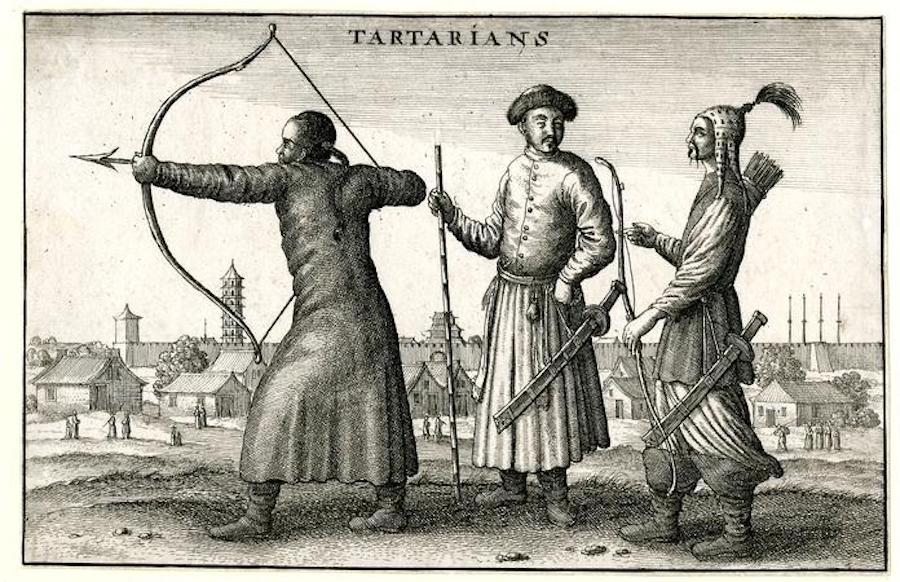

Tataren

Tataren (tatarisch татарлар /tatarlar/), veraltet auch Tartaren, ist seit der ausgehenden Spätantike in den alttürkischen Quellen (Orchon-Runen) und seit dem Mittelalter eine Sammelbezeichnung verschiedener, überwiegend islamisch geprägter Turkvölker und Bevölkerungsgruppen.

Im engeren Sinne handelt es sich heute um ein turksprachiges Volk, welches vor allem in der Russischen Föderation lebt, insbesondere in den Republiken Tatarstan und Baschkortostan. In der Republik Tatarstan bilden die Tataren die Titularnation. In Russland leben 5.310.649 Tataren (Volkszählung 2010), sie sind nach den Russen das zweitgrößte Volk Russlands. Darüber hinaus gibt es geografisch getrennt siedelnde Volksgruppen der Tataren in Sibirien, Polen, Ukraine und Belarus. In religiöser Hinsicht sind die Tataren überwiegend sunnitisch-muslimisch geprägt.

In Europa wurden die Truppen des Mongolischen Reiches und der Goldenen Horde vom späten 12. bis ins frühe 16. Jahrhundert als „Tataren“ bezeichnet. Oft wurden sie auch als „Tartaren“ bezeichnet, abgeleitet von griechisch Tartaros, mit der Bedeutung „die aus der Hölle kommen“. Man verballhornte dabei die Eigenbezeichnung irrtümlich mit einem ähnlich klingenden Begriff.

Die eigentlichen Tataren (genannt auch „Turko-Tataren“) werden als Nachfahren einer Vermischung von Wolga-Bulgaren und Kiptschaken mit „Tataro-Mongolen“ (Turkomongolen) angesehen. Ihre eigentliche Geschichte beginnt mit der Goldenen Horde im 13. Jahrhundert. Sie waren die Kernbevölkerung der Khanate (Fürstentümer) von Kasan, Astrachan, Kasimov, Sibir und dem Khanat der Krim.

Nach dem Zerfall der Goldenen Horde des mongolischen Großreichs bildete sich das Khanat Kasan 1437 als erster turko-tatarischer Nachfolgestaat; er wurde jedoch 1552 von Iwan dem Schrecklichen erobert, besetzt und inkorporiert. Schon im 16. Jahrhundert gehörten fast alle Siedlungsgebiete der Tataren zu Russland. Diese Auseinandersetzungen der Tataren von Kasan und der Russen sind als Moskau-Kasan-Kriege bekannt. Als Iwan der Schreckliche Kasan eroberte, gerieten zum ersten Mal größere nichtrussische Territorien in das Moskauer Reich. Kasan kam, weil es die erste eroberte Stadt im Gebiet der Angehörigen eines anderen Glaubens war, eine Schlüsselrolle für die Missionstätigkeit im gesamten russischen Osten zu. Drei Jahre nach der Eroberung wurde es bereits 1555 zum Erzbistum erhoben. Innerhalb der russischen Hierarchie wurde ihm nach Moskau und Nowgorod in der Rangfolge der dritte Platz zuerkannt.

Trotz der Unterstützung durch die gesamte russische Kirche war die Christianisierung bei den Tataren weder erfolgreich noch beständig. Immer wieder kam es zu gewaltsamem Aufbegehren der muslimischen Tataren gegen die massiv geförderte Missionierung. Wirtschaftliche und soziale Privilegien sollten die getauften Tataren (Keräschen) vom Rückfall zum Islam abhalten. 40 Jahre nach der Eroberung Kasans übermittelte Metropolit Germogen dem Zaren Fjodor eine eher negative Bilanz der bisherigen Missionsarbeit. Der Zar ordnete daraufhin 1593 eine härtere Gangart bei der Missionierung an: Grausame Strafen für den Rückfall in den Islam, Umsiedlungen, Zerstörung der Moscheen und andere Maßnahmen sollten die Annahme des Christentums attraktiver machen. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Liste der wirtschaftlich-sozialen Benachteiligungen der Muslime und der Privilegien der Getauften ständig erweitert. Eine der weitreichendsten Folgen dieser Politik war die Christianisierung und Russifizierung der tatarischen Oberschicht. Sie waren die Vorfahren eines erheblichen Teils des russischen Adels.

Ende des 18. Jahrhunderts änderte die russische Kaiserin Katharina II. die Politik gegenüber den muslimischen Untertanen des Zarenreiches: Sie versuchte, sie durch Entgegenkommen zu integrieren. Katharina schuf die „Geistliche Versammlung für die Muslime Russlands“ in Orenburg, die direkt unter der Kontrolle der russischen Behörden stand und als oberste Behörde für alle religiösen Belange zuständig war. Im 19. Jahrhundert entstand unter den Tataren die islamische Reformbewegung des Dschadidismus (von arabisch dschadid ‚neu‘), die aufklärerisches Gedankengut auch unter Tataren und Baschkiren des Wolgaraums verbreitete.

Im Jahre 1920 wurde Tatarstan von den sowjetrussisch-kommunistischen Bolschewiki zu einer Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik (ASSR) innerhalb der Sowjetunion ausgerufen.

Im Zweiten Weltkrieg veränderte sich die Bevölkerungsstruktur des Wolga-Ural-Gebietes: Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion wurden viele Bewohner der westlichen Gebiete der Sowjetunion in den Ural und das Wolgagebiet evakuiert, sodass Russen, Ukrainer und Belarussen in großer Zahl nach Tatarstan und Baschkirien kamen. 1990 erklärten die Republiken Tatarstan und Baschkortostan ihre Souveränität, und seitdem bemühen sich beide Gebiete, möglichst große Eigenständigkeit zu erlangen, ohne die Russische Föderation ganz zu verlassen.

Tatarensund

Der Tatarensund (russisch Татарский пролив/Tatarski proliw; auch Tatarischer Sund, Tataren-Straße, Tartaren-Straße) ist eine Meerenge zwischen dem nördlichen Teil der Insel Sachalin und dem asiatischen Festland. Sie verbindet das Japanische Meer mit dem Ochotskischen Meer. Der Tatarensund ist nicht nach dem Volk der Tataren, sondern nach der historischen Landschaftsbezeichnung Tatarei benannt.

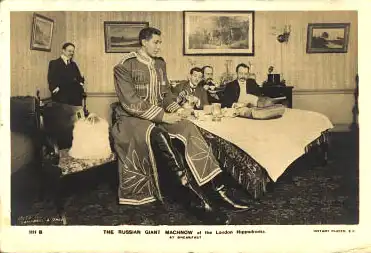

Tataren, die Riesen

Das die Tataren Riesen waren, ist eine interessante Legende, die in verschiedenen Kulturen und Überlieferungen vorkommt. Allerdings gibt es in der historischen und archäologischen Forschung keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass die Tataren – ein Nomadenvolk, das ursprünglich aus Zentralasien stammt – tatsächlich Riesen waren.

Russischer Riese Fjodor Andrejewitsch Machnow beim Frühstück im London Hippodrome, 1902

Feodor Machnow, der größte Mensch der Welt

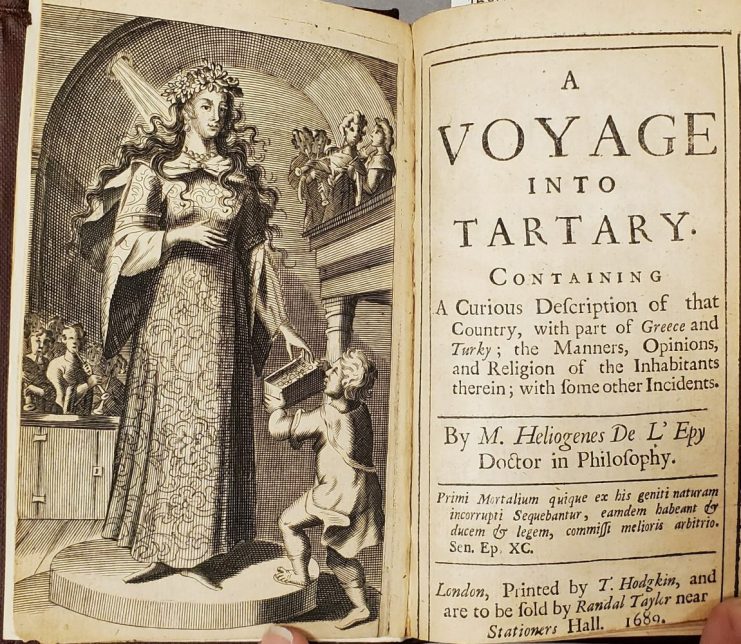

Das Frontispiz und die Titelseite von „Eine Reise zu den Tataren“ von Heliogenes De L’Epy (London, 1689).

Aktuell gibt es keine wissenschaftlichen Beweise, die die Theorie stützen, dass die Tataren Riesen waren.

Roudnice-Lobkowicz-Bibliothek ‘Schloss Mühlhausen‘

Die Bücher der Riesen, der Tartaren

Die Bücher der Giganten, der Tartaren, der Prager Burgbibliothek.

Die Lobkowicz-Bibliothek in Roudnice (tschechisch: Roudnická lobkowiczká knihovna) ist eine große private Büchersammlung im Schloss Nelahozeves (Schloss Mühlhausen), 35 km nördlich von Prag in der Tschechischen Republik. Die Bibliothek gehört der Familie Lobkowicz, einem böhmischen Adelsgeschlecht. Zusammen mit der Kunst-, Musik- und anderen wertvollen Sammlung der Familie bildet die Bibliothek die Lobkowicz-Sammlung, die größtenteils im Palais Lobkowicz aufbewahrt wird, das Teil des Prager Burgkomplexes ist. Die Bibliothek umfasst etwa 65.000 Bände, darunter 679 Manuskripte (114 davon aus dem Mittelalter) und 730 Inkunabeln (frühe Bücher, die vor 1501 gedruckt wurden). Sie ist die größte Schlossbibliothek in der Tschechischen Republik.

Bezirk Mühlhausen

Der Bezirk Mühlhausen (tschechisch Okresní hejtmanství Milevsko) war ein Politischer Bezirk im Königreich Böhmen. Der Bezirk umfasste Gebiete im Übergangsgebiet zwischen Süd- und Mittelböhmen im heutigen Jihočeský kraj (Okres Písek bzw. Okres Tábor). Sitz der Bezirkshauptmannschaft war die Stadt Mühlhausen (Milevsko). Das Gebiet gehörte seit 1918 zur neu gegründeten Tschechoslowakei und ist seit 1993 Teil Tschechiens.

Milevsko (anhörenⓘ/?, ältere Schreibweise Milewsk; deutsch Mühlhausen) ist eine Stadt im Okres Písek in Tschechien. Sie liegt 22 Kilometer nordöstlich von Písek. Milevsko entwickelte sich um das 1184 von Georg von Mühlhausen (Jiři z Milevska) gegründete Prämonstratenserkloster Milevsko, dessen Klosterkirche „Mariä Heimsuchung“ unter dem ersten Abt Gerlach (Jarloch) errichtet wurde. Als Städtchen wurde Milevsko erstmals 1327 im Zusammenhang mit dem Salzhandel erwähnt. Im 14. Jahrhundert erlangte das Kloster seine größte kulturelle und wirtschaftliche Blüte. Nachdem das Kloster 1420 von den Hussiten zerstört worden war, gelangte der Klosterbesitz 1437 an Ulrich II. von Rosenberg und 1473 an die Herren von Schwanberg. 1575 wurde das Kloster aufgehoben und die Klosteranlage an die Schwanberger verkauft, denen Bernard d. Ä. Hodějovský von Hodějov folgte. Dessen Nachkommen bauten die gesamte Klosteranlage zu einem Herrensitz um, verloren jedoch nach der Schlacht am Weißen Berg wegen ihrer Beteiligung am böhmischen Ständeaufstand ihre Besitzungen. 1623 übergab Kaiser Ferdinand II. die ehemaligen Klosterbesitzungen an das Kloster Strahov, von dem das Kloster Milevsko wiederbegründet wurde. 1759 wurde Milevsko zur Stadt erhoben. 1785 erfolgte im Rahmen der Josephinischen Reformen die erneute Aufhebung des Klosters, wodurch die weitere wirtschaftliche und kulturellen Entwicklung von Milevsko zum Stillstand kam. Bis zur Aufhebung der Patrimonialherrschaft 1848 blieb die Herrschaft Mühlhausen und deren Einkünfte im Besitz des Klosters Strahov. Ende des 18. Jahrhunderts errichtete die jüdische Gemeinde eine Synagoge und einen Friedhof. 1889 erhielt Milevsko Eisenbahnanschluss an der Strecke Písek–Tábor–Iglau. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich das traditionelle Handwerk, vor allem die Produktion von Töpfereiwaren.

Das Kloster Milevsko (ältere Schreibweise: Milewsk; deutsch: Kloster Mühlhausen; lateinisch Mileuz) ist ein Prämonstratenserkloster in der gleichnamigen Ortschaft Milevsko im Okres Písek in Tschechien.

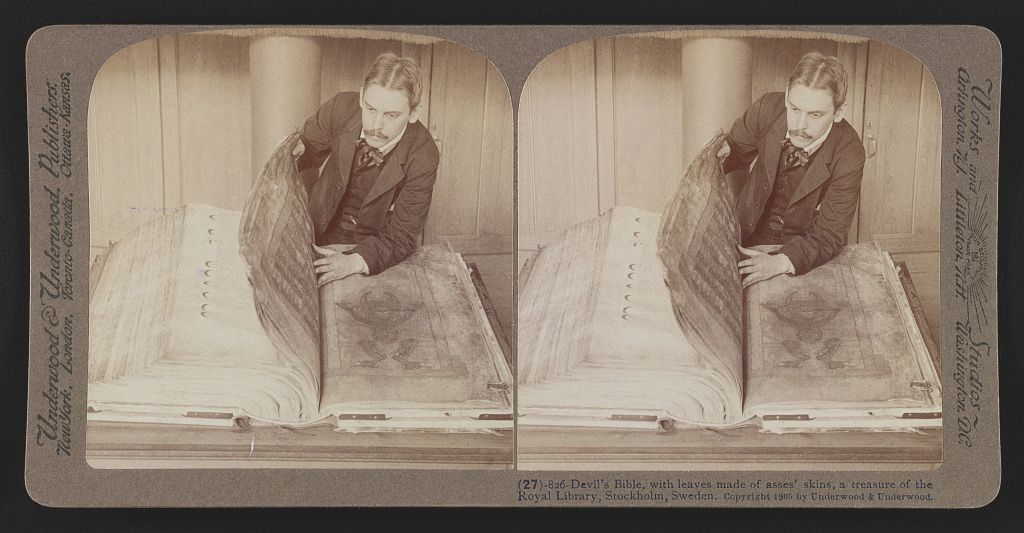

Codex Gigas

Um die Größe des Buches in einen Kontext zu setzen: Seine Existenz ist nicht ausgeschlossen. Der Codex Gigas aus dem 12. Jahrhundert, zu Deutsch „Das Riesenbuch“, ist 92 Zentimeter hoch, 50,5 Zentimeter breit, 22 Zentimeter dick und wiegt 75 Kilogramm. Das Buch auf Peterkas mysteriösem Bild scheint so groß wie der Codex Gigas zu sein, und ebenso mysteriös ist die Tatsache, dass auf dem Bild so viele Bücher zu sehen sind, die genau wie dieses aussehen. Bücher dieser Ausmaße sind recht selten.

Verschwörungstheoretiker glauben, das Bild könnte von einer Geheimgesellschaft stammen. Die übergroßen Bücher könnten ursprünglich einem Volk von Riesen (die Tartaren) gehört haben, die einst die Erde bevölkerten, und ihre Texte könnten die Antworten auf alle Geheimnisse der Welt enthalten. Es ist nicht das erste Mal, dass gigantische Bücher aufgetaucht sind und dann plötzlich verschwunden sind. Es scheint eine weltweite Vertuschung solcher Artefakte zu geben. Historiker und Wissenschaftler leugnen Beweise dafür, dass riesige Menschen auf der Erde existierten oder noch existieren.

Der Codex Gigas ist eines der größten handschriftlichen Bücher der Welt (lateinisch gigas von altgriechisch γίγας „Gigant, Riese“). Die Riesenbibel wurde vermutlich im frühen 13. Jahrhundert im Benediktinerkloster von Podlažice in Böhmen geschrieben und ist auch unter der Bezeichnung Teufelsbibel bekannt, die von einer berühmten ganzseitigen Illustration des Teufels in dem Kodex herrührt. Das Buch ist in lateinischer Sprache geschrieben.

Hausmeister Gustavsson mit dem Codex Gigas im Ausstellungsraum der Nationalbibliothek 1929.

Seiten des Codex Gigas werden umgeblättert, festgehalten in einem stereoskopischen Bild im Jahr 1906.

Archivtresorraum der Holborn Library im Jahr 1965.

Kuthodaw-Pagode ‘Das größte Buch der Welt‘

Die Kuthodaw-Pagode (Pagode der Königlichen Verdienste) ist eine 1868 fertiggestellte Anlage in der myanmarischen Stadt Mandalay. Sie besteht aus 729 Stupas in Form pavillonartiger Tempel, in denen je eine weiße Marmorplatte mit birmanischer Schrift steht. Auf den Marmorplatten ist der Pali-Kanon niedergelegt, das Leben und die Lehren Buddhas. Die ursprünglich vergoldeten Lettern sind heute nur noch schwarz eingefärbt. Die Pagode wird wegen dieser umfangreichen Darstellung auch als „Das größte Buch der Welt“ bezeichnet. Vor der Erschaffung dieser Anlage waren die Texte vorwiegend auf Palmblättern oder Holz niedergeschrieben. Die Inschriften wurden von der UNESCO in die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen. In der Mitte der Anlage befindet sich außerdem die vergoldete Maha Lawka Marazein-Pagode, die bereits 1857 nach den Plänen der Shwezigon-Pagode erbaut wurde.

Klencke-Atlas ‘Der größte Atlas der Welt‘

Der Klencke-Atlas von 1660 ist einer der größten Atlanten der Welt. Er ist geöffnet 1,75 Meter hoch und 1,9 Meter breit, und so schwer, dass die British Library sechs Mitarbeiter benötigte, ihn zu tragen. Er ist ein Weltatlas aus 37 Karten auf 39 Blättern und enthält Stiche von Künstlern wie Joan Blaeu und Henricus Hondius. Die Karten waren ursprünglich als Wandkarten und nicht für ein Buch gedacht und sollten gehängt präsentiert werden. Die Karten stellen die Kontinente und verschiedene Staaten in Europa, Südamerika und Asien dar und sollten das gesamte geographische Wissen der Zeit enthalten. Der Atlas wurde 1660 dem englischen König Karl II. anlässlich seiner Wiedereinsetzung von einem Konsortium holländischer Kaufleute geschenkt, geführt vom Zuckerimporteur und Philosophielehrer Johannes Klencke (1620–1672), Sohn einer holländischen Kaufmannsfamilie. Karl II., ein Kartenenthusiast, verwahrte ihn im Cabinet and Closet of Rarities (Raritätenkabinett) in Whitehall. Georg III. schenkte den Atlas 1828 der British Library als Teil einer größeren Sammlung von Karten und Atlanten. In den 1950er Jahren wurde er neu gebunden und restauriert. Heute wird er in der antiquarischen Kartenabteilung der British Library in London aufbewahrt, seit 1998 wird er im Eingangsbereich des Kartenleseraums gezeigt. Im April 2010 war er das erste Mal seit 350 Jahren wieder öffentlich mit geöffneten Seiten bei einer Ausstellung in der British Library zu sehen. 2015 begann die British Library mit seiner Digitalisierung. Bis 2010 galt der Klencke-Atlas allgemein als der weltgrößte Atlas, ein Rekord, den er wahrscheinlich hielt, seitdem er vor 350 Jahren produziert wurde. Im Oktober 2010 veröffentlichte der australische Verleger Gordon Cheers unter dem Titel Earth (Erde) einen neuen Atlas, der etwa einen Fuß – gut 30 cm – größer ist und damit nun als größter Atlas der Welt gilt; nur 31 Exemplare sollen hergestellt und für 100.000 US-Dollar pro Exemplar verkauft werden, eines davon erwarb 2012 auch die British Library.

Tatarstan

Tatarstan (offiziell Republik Tatarstan; tatarisch Татарстан Республикасы, russisch Республика Татарстан/ Respublika Tatarstan; deutsch auch Tatarien) ist eine autonome Republik im östlichen Teil des europäischen Russlands. Tatarstan ist eine der bevölkerungsreichsten autonomen Republiken Russlands und galt bis 2017 als besonders eigenständig. Diese Eigenständigkeit wurde 2023 durch die Regierung in Moskau stark eingeschränkt.

Die Bezeichnung Tatarstan kam erst im 19./20. Jahrhundert auf. Der ältere Begriff Tatarei bezeichnete einen wesentlich größeren Raum.

Tatarisches Reich

Das Tartarenreich bezieht sich auf eine Gruppe pseudohistorischer Verschwörungstheorien, darunter Vorstellungen von einer „verborgenen Vergangenheit“ und „Schlammlawinen“, die ihren Ursprung im pseudowissenschaftlichen russischen Nationalismus haben.

Die Tartarei oder Tartaria ist ein historischer Name für Zentralasien und Sibirien. Verschwörungstheorien behaupten, dass Tartarei oder das Tartarenreich eine verlorene Zivilisation mit fortschrittlicher Technologie und Kultur gewesen sei. Dies ignoriert gut dokumentierte Berichte über die Tartarei in der Geschichte Asiens. Heute umfasst die Region Tartarei Gebiete von Zentralafghanistan bis Nordkasachstan sowie Teile der Mongolei, Chinas und des russischen Fernen Ostens.

Die Generalkarte Moskowiens oder Großrusslands. Claes Janszoon Visscher, 1681

Die Theorie von Groß-Tartaria als unterdrücktes, verlorenes Land oder eine vergessene Zivilisation entstand in Russland, wobei erste Aspekte in Anatoli Fomenkos Neue Chronologie Mitte der 1970er- und frühen 1980er-Jahre auftauchten. Sie wurde später durch die rassistische okkulte Geschichtsschreibung von Nikolai Lewaschow popularisiert. In der russischen Pseudowissenschaft, die für ihren Nationalismus bekannt ist, wird Tartaria als der „wahre“ Name für Russland dargestellt, der im Westen böswillig „ignoriert“ worden sei.

Die Russische Geographische Gesellschaft hat diese Verschwörungstheorie als extremistische Fantasie entlarvt. Anstatt die Existenz des Begriffs zu leugnen, nutzte sie die Gelegenheit, zahlreiche Karten von „Tartarei“ aus ihrer Sammlung zu veröffentlichen.

Seit etwa 2016 haben Verschwörungstheorien über das angeblich verlorene Reich „Tartaria“ im Internet an Popularität gewonnen, losgelöst von ihrem ursprünglichen russisch-nationalistischen Rahmen.

Die Tartaria-Verschwörungstheorie hat in den letzten Jahren besonders durch soziale Medien an Popularität gewonnen. Während sie ursprünglich aus dem russischen Nationalismus entsprang, hat sie sich mittlerweile global verbreitet und wurde mit anderen Verschwörungsnarrativen verknüpft. Ein faszinierender Aspekt dieser Theorie ist die Behauptung, dass die Geschichte systematisch manipuliert wurde, um die Existenz Tartarias zu verbergen.

Einige Anhänger glauben, dass historische Dokumente gefälscht oder umgeschrieben wurden, um Tartaria aus offiziellen Aufzeichnungen zu tilgen. Karten, die im 18. und 19. Jahrhundert „Tartary“ erwähnen, werden als Beweise für die einstige Existenz dieses angeblich fortschrittlichen Reiches herangezogen. Kritiker verweisen jedoch darauf, dass Tartary historisch lediglich eine vage Bezeichnung für wenig erforschte Regionen in Asien war.

Ein weiteres faszinierendes Element ist die Verknüpfung mit verlorener Technologie. Manche Verschwörungstheoretiker behaupten, dass die Architektur der angeblichen Tartaren auf einem Energienetzwerk basierte, das durch bestimmte Bauweisen Strom oder Frequenzen nutzen konnte. Insbesondere alte Kuppelbauten oder Türme mit metallischen Spitzen werden als Indizien für diese Theorie angeführt.

Interessanterweise knüpft die Tartaria-Theorie an eine tiefere Skepsis gegenüber moderner Geschichtsschreibung an. Sie spiegelt das Misstrauen vieler Menschen wider, die das Gefühl haben, dass vergangene Zivilisationen uns technologisch möglicherweise weiter voraus waren, als die heutige Wissenschaft zugibt. Dieses Gedankengut vermischt sich zunehmend mit anderen alternativen Geschichtsmodellen und wird so zu einem Teil eines größeren, internetbasierten Verschwörungsmythos.

Die globalisierte Version der Verschwörungstheorie basiert auf einer alternativen Sichtweise der Architekturgeschichte. Anhänger behaupten, dass abgerissene Gebäude wie das Singer Building, das ursprüngliche New York Penn Station und das temporäre Ausstellungsgelände der Weltausstellung von 1915 tatsächlich Bauwerke eines riesigen Reiches mit Sitz in Tartaria waren, das aus der Geschichte unterdrückt wurde. Prunkvoll gestaltete Gebäude aus dem Gilded Age werden oft als angebliche Werke Tartarias betrachtet. Darüber hinaus werden weitere Bauwerke wie die Großen Pyramiden oder das Weiße Haus als tartarische Konstruktionen dargestellt. Die Verschwörungstheorie beschreibt nur vage, wie eine angeblich hochentwickelte Zivilisation, die angeblich den Weltfrieden erreicht hatte, untergehen und verborgen bleiben konnte.

Ein häufiges Motiv in der Verschwörungstheorie ist die Idee, dass eine „Schlammlawine“ (Mud Flood) große Teile der Welt entvölkerte und damit alte Gebäude teilweise unter der Erde verschwinden ließ. Dies wird mit dem Umstand begründet, dass viele Gebäude weltweit architektonische Elemente wie Türen, Fenster und Bögen aufweisen, die mehrere Meter unter dem heutigen „Bodenniveau“ liegen. Zudem werden der Erste und Zweiter Weltkrieg als Mittel genannt, mit denen Tartaria zerstört und verborgen wurde – ein Gedanke, der darauf basiert, dass die massiven Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs tatsächlich viele historische Gebäude vernichteten.

Als Beweise für die Theorie werden Ähnlichkeiten zwischen Baustilen weltweit angeführt, etwa Kuppelbauten von Kapitolen oder sternförmige Festungen (Star Forts). Auch Fotografien aus der Zeit um 1900, die menschenleere Straßen in verschiedenen Hauptstädten zeigen, werden als Indiz betrachtet. In späteren Aufnahmen, in denen Menschen auftauchen, fällt der Kontrast zwischen den Pferdewagen auf schlammigen Straßen und den hoch aufragenden, aufwendig verzierten Steinbauten besonders ins Auge – ein Phänomen, das auch in modernen Städten beobachtet werden kann, wo extreme Armut mit Wolkenkratzern kontrastiert.

Zach Mortice, der für Bloomberg schreibt, sieht in der Theorie eine kulturelle Unzufriedenheit mit der Moderne und die Annahme, dass traditionelle Baustile grundsätzlich gut und moderne Baustile schlecht seien. Er bezeichnet die Theorie als „das QAnon der Architektur“. Der Religionswissenschaftler Moritz Maurer verknüpft tartarische Bildmotive mit der „Riesige-Bäume-Theorie“, nach der riesige, flache Tafelberge als Überreste von ursprünglichen „Mutterbäumen“ interpretiert werden, die in ferner Vergangenheit von unbekannten, bösartigen Mächten gefällt wurden. Maurer führt die fehlende klare Erzählstruktur beider Verschwörungen auf bildbasierte soziale Medien zurück, die sie verbreiten, und beschreibt sie als „Meme-Kultur“, die ebenfalls Parallelen zu QAnon aufweist.

Die Tataren oder Große Tataren waren eine verlorene Zivilisation, ein mächtiges und ausgedehntes Reich, das bis etwa 1775 ganz Nordasien umfasste.

Tatarenbund

Der Tatarenbund (Chinesisch: 塔塔兒;[b] Alttürkisch: 𐱃𐱃𐰺, romanisiert: tatar; Mittelmongolisch: ᠲᠠᠲᠠᠷ) war im 12. Jahrhundert einer der fünf großen Stammesbünde (Khanlig) auf der mongolischen Hochebene.

Fränkisches-mongolisches Bündnis

Fränkisches-mongolisches Bündnis (Mongolen-Wolga-Ural-Tataren). Im 13. Jahrhundert unternahmen verschiedene Anführer der fränkischen Kreuzfahrer (Fränkische Reich) und des Mongolischen Reiches mehrere Versuche eines Militärbündnisses gegen die islamischen Kalifate, ihren gemeinsamen Feind. Ein solches Bündnis schien naheliegend: Die Mongolen sympathisierten bereits mit dem Christentum, da am mongolischen Hof viele einflussreiche Nestorianer lebten. Die Franken – Westeuropäer und jene in den levantinischen Kreuzfahrerstaaten – waren der Idee einer Unterstützung aus dem Osten gegenüber aufgeschlossen, was teilweise auf die altehrwürdige Legende des mythischen Priesterkönigs Johannes zurückzuführen war, eines östlichen Königs in einem östlichen Königreich, von dem viele glaubten, er würde den Kreuzfahrern eines Tages im Heiligen Land zu Hilfe kommen. Außerdem hatten Franken und Mongolen in den Muslimen einen gemeinsamen Feind. Doch trotz zahlreicher Botschaften, Geschenke und Abgesandter im Laufe mehrerer Jahrzehnte kam es nie zu einer Verwirklichung der oft vorgeschlagenen Allianz.

Der Kontakt zwischen Europäern und Mongolen begann um 1220 mit gelegentlichen Botschaften des Papsttums und europäischer Monarchen an mongolische Führer wie den Großkhan und später an die Ilchane im von den Mongolen eroberten Persien. Die Kommunikation folgte meist einem wiederkehrenden Muster: Die Europäer forderten die Mongolen auf, zum westlichen Christentum zu konvertieren, während die Mongolen mit Forderungen nach Unterwerfung und Tribut reagierten. Die Mongolen hatten auf ihrem Vormarsch durch Asien bereits viele christliche und muslimische Staaten erobert und kämpften nach der Vernichtung der Nizaris von Alamut und der muslimischen Abbasiden- und Ayyubiden-Dynastien in den nächsten Generationen gegen die verbleibende islamische Macht in der Region, die ägyptischen Mamluken. Hethum I., König des christlichen Staates Kilikisch-Armenien, hatte sich 1247 den Mongolen unterworfen und ermutigte andere Monarchen nachdrücklich, ein christlich-mongolisches Bündnis einzugehen, konnte jedoch nur seinen Schwiegersohn, Prinz Bohemund VI. vom Kreuzfahrerstaat Antiochia, überzeugen, der sich 1260 unterwarf. Andere christliche Anführer, wie die Kreuzfahrer von Akkon, waren den Mongolen gegenüber misstrauischer, da sie sie als die größte Bedrohung in der Region betrachteten. Die Barone von Akkon gingen daher ein ungewöhnliches passives Bündnis mit den muslimischen Mamluken ein, wodurch die ägyptischen Streitkräfte ungehindert durch das Gebiet der Kreuzfahrer vorrücken und die Mongolen in der entscheidenden Schlacht von Ain Jalut im Jahr 1260 angreifen und besiegen konnten.

Mitte der 1260er Jahre begann sich die Haltung der Europäer zu ändern. Sie betrachteten die Mongolen zunächst als zu fürchtende Feinde, dann aber als potenzielle Verbündete gegen die Muslime. Die Mongolen versuchten, daraus Kapital zu schlagen, indem sie den Europäern im Gegenzug für ihre Zusammenarbeit die Rückeroberung Jerusalems versprachen. Die Versuche, ein Bündnis zu festigen, wurden durch Verhandlungen mit vielen Anführern des mongolischen Ilchanats in Persien fortgesetzt, von dessen Gründer Hulagu bis zu seinen Nachkommen Abaqa, Arghun, Ghazan und Öljaitü, jedoch ohne Erfolg. Die Mongolen fielen zwischen 1281 und 1312 mehrmals in Syrien ein, manchmal in dem Versuch, gemeinsame Operationen mit den Franken durchzuführen, aber die erheblichen logistischen Schwierigkeiten führten dazu, dass die Truppen im Abstand von Monaten eintrafen und ihre Aktivitäten nie wirksam koordiniert werden konnten. Das Mongolische Reich zerfiel schließlich in einem Bürgerkrieg und die Mamluken eroberten erfolgreich ganz Palästina und Syrien von den Kreuzfahrern zurück. Nach dem Fall von Akkon im Jahr 1291 zogen sich die verbliebenen Kreuzfahrer auf die Insel Zypern zurück. Sie unternahmen einen letzten Versuch, auf der kleinen Insel Ruad vor der Küste Tortosas einen Brückenkopf zu errichten, erneut in dem Bestreben, militärische Aktionen mit den Mongolen abzustimmen. Der Plan scheiterte jedoch, und die Muslime reagierten mit der Belagerung der Insel. Mit dem Fall von Ruad im Jahr 1302 verloren die Kreuzfahrer ihren letzten Stützpunkt im Heiligen Land.

Moderne Historiker diskutieren, ob ein Bündnis zwischen Franken und Mongolen das Machtgleichgewicht in der Region hätte verschieben können und ob es eine kluge Entscheidung der Europäer gewesen wäre. Traditionell betrachteten die Mongolen externe Parteien entweder als Untertanen oder als Feinde, wobei in der Mitte kaum Raum für Verbündete blieb.

Chinesische Tataren “Hohe Tatarei“

Chinesische Tataren (Chinesisch: 中國韃靼利亞; Pinyin: Zhōngguó Dádálìyà oder Chinesisch: 中属鞑靼利亚; Pinyin: Zhōng shǔ Dádálìyà) ist ein archaischer geografischer Begriff, der sich auf die Regionen bezieht der Mandschurei, der Mongolei, Xinjiang (auch als Chinesisch-Turkestan bezeichnet) und Tibet unter der Herrschaft der Qing-Dynastie in China. Die geografische Ausdehnung der chinesischen Tataren entspricht weitgehend der der „Feudatorischen Regionen“ (Chinesisch: 藩部; Pinyin: fānbù), wie sie vom Qing-Gericht definiert wurden. Der Begriff „Tartar“ wurde von den Europäern für die im Norden, Nordosten und Westen Chinas lebenden Ethnien verwendet, darunter die Mongolen, Mandschus, Tibeter und Zentralasiaten. Einige Definitionen schließen die Japaner mit ein (auf der Karte unten violett markiert). Diese Regionen werden heute von Wissenschaftlern häufiger als Innerasien bezeichnet.

Frühe europäische Schriftsteller verwendeten den Begriff „Tartaren“ wahllos für alle Völker Nordeurasiens und bezeichneten ihr Land als „Tartarien“. Im 17. Jahrhundert bezeichnete das Wort „Tartaren“ jedoch stark beeinflusst durch die Schriften katholischer Missionare – die Mandschu und das von ihnen beherrschte Land als „Tartarien“, womit die Mandschurei und die angrenzenden Teile Innerasiens gemeint waren, die von der Qing-Dynastie beherrscht wurden. Der Begriff „Chinesische Tatarien“ wurde bereits 1734 auf einer Karte verwendet, die der französische Geograph und Kartograph Jean Baptiste Bourguignon d’Anville (1697–1782) erstellt hatte, der die Karte 1738 im „Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie Chinoise et du Thibet“ (Neuer Atlas von China, Chinesisch-Tartarien und Tibet) veröffentlicht hatte.

D’Anvilles Karte basierte auf Arbeiten, die der Kaiser des China der Qing-Dynastie in Auftrag gegeben und die von den Chinesen unter Aufsicht von Jesuiten durchgeführt wurden. 1738 wurde außerdem eine Beschreibung des Kaiserreichs China und Chinesisch-Tartar zusammen mit den Königreichen Korea und Tibet von Jean-Baptiste Du Halde veröffentlicht. 1741 schrieb er anschließend Allgemeine Geschichte Chinas mit einer geografischen, historischen, chronologischen, politischen und physischen Beschreibung des Kaiserreichs China, Chinesisch-Tartar, Korea und Tibet.

Moderne Bereiche

Zu den in diesem Werk als zur chinesischen Tatarenregion gehörend beschriebenen Gebieten gehören:

- Xinjiang (Chinese Turkestan)

- Mongolia (Inner Mongolia and Outer Mongolia)

- Manchuria (Northeast China and Outer Manchuria)

- Qinghai

Im Jahr 1832 wurden die geografischen Grenzen der Chinesischen Tataren im A Geographical Dictionary Or Universal Gazetteer festgelegt.

Bis 1867 wurde das Gebiet der Chinesischen Tataren als die drei riesigen Gebiete beschrieben, die die Mandschurei, die Mongolei und Ili (Xinjiang) umfassten.

Die Tataren Chinas (chinesisch 塔塔尔族, Pinyin Tǎtǎ’ěrzú) sind eine der 56 offiziell anerkannten Nationalitäten der Volksrepublik China. Beim Zensus im Jahre 2010 wurden nur noch 3562 Tataren in China gezählt. Ihre Vorfahren waren wolga-tatarische Händler und Kaufleute, die sich seit den 1820er-Jahren in Xinjiang niederließen.

Marco Polo

Der italienische Kaufmann Marco Polo, dem bereits sein Vater und seine Onkel Niccolò und Maffeo Polo vorausgegangen waren, reiste während der Yuan-Dynastie nach China. Marco Polo verfasste einen berühmten Bericht über seine Reisen dorthin, ebenso wie der Franziskanermönch Odoric von Pordenone und der Kaufmann Francesco Balducci Pegolotti. Auch der Autor John Mandeville schrieb über seine Reisen nach China, stützte diese jedoch möglicherweise auf bereits vorhandene Berichte. In Khanbaliq wurde das römische Erzbistum von Johannes von Montecorvino gegründet, dessen Nachfolger später Giovanni de Marignolli wurde. Andere Europäer wie André de Longjumeau schafften es auf ihren diplomatischen Reisen zum kaiserlichen Hof der Yuan-Dynastie, die östlichen Grenzgebiete Chinas zu erreichen, während andere wie Giovanni da Pian del Carpine, Benedykt Polak und Wilhelm von Rubruck stattdessen in die Äußere Mongolei reisten. Der turksprachige chinesische Nestorianer-Christ Rabban Bar Sauma war der erste Diplomat aus China, der die königlichen Höfe der Christenheit im Westen erreichte.

Marco Polo (* 1254 vermutlich in Venedig; † 8. Januar 1324 ebenda) war ein Asienreisender, der aus einer venezianischen Händlerfamilie stammte und durch seine Reiseberichte aus dem Kaiserreich China bekannt wurde. Motiviert wurde er durch die Berichte seines Vaters und seines Onkels, die bereits vor ihm China bereist hatten. Obwohl einzelne Geschichtswissenschaftler wegen Falschangaben und Ungereimtheiten immer wieder Zweifel an der Historizität seiner China-Reise geäußert haben, wird diese von den meisten Historikern als erwiesen angesehen.

Das Buch von Marco Polo – Tatarenstadt – dem Venezianer über die Königreiche und Wunder des Ostens, 1903.

Die Reisen von Marco Polo. Il Milione (deutsche Übersetzung: Der Milione) ist der Titel der toskanischen Handschriften und späterer italienischer Drucke einer Ende des 13. Jahrhunderts entstandenen Beschreibung von Marco Polos Reise in den Fernen Osten. Im Prolog findet sich eine kurze Darstellung der ersten Handelsreise seines Vaters Niccolò und seines Onkels Maffeo Polo zum mongolischen Großkhan Kublai sowie von deren zweiter Chinareise zu demselben Herrscher, an der Marco Polo teilnahm. Der anschließende Hauptteil enthält kaum autobiographische Nachrichten des venezianischen Asienreisenden. Der Bericht wurde vermutlich erstmals 1298/99 von Rustichello da Pisa nach Polos Diktat in einem Genueser Gefängnis niedergeschrieben. Im Mittelpunkt der überwiegend sachlichen Erzählung steht der als tugendhaft beschriebene Großkhan Kublai und sein glanzvoller Hof. Breiten Raum nehmen auch die Beschreibung der reichen chinesischen Städte sowie der lokalen Erzeugnisse und Sitten ein. Daneben schildert Marco Polo Kuriositäten, orientalische Fabeln, christliche Wundergeschichten und – historisch unzuverlässig – Begebenheiten insbesondere der mongolischen Geschichte. Sein Buch, das in der Fassung Rustichellos mit damaligen französischen Ritterromanen vergleichbar ist, stieß in Europa auf großes Interesse. Es wurde rasch durch Abschriften und Übersetzungen verbreitet und fand so unterschiedliche Leserkreise wie Kleriker und weltliche Adlige, etwa französische Könige und burgundische Herzöge. Für das Zeitalter der Entdecker hatte es große geographische Bedeutung; so ließ sich etwa Christoph Kolumbus durch seine Lektüre zu seinen Entdeckungsreisen anregen.

China

China (chinesisch 中國 / 中国, Pinyin Zhōngguóⓘ/?, Jyutping Zung1gwok3, Pe̍h-ōe-jī Tiong-kok; bundesdeutsches und Schweizer Hochdeutsch: [ˈçiːna]; österreichisches Hochdeutsch sowie süddeutscher Gebrauchsstandard: [ˈkiːna]; nord- und westdeutscher Gebrauchsstandard: [ˈʃiːna]; Schweizer Gebrauchsstandard: [ˈxiːna]) ist ein kultureller Raum in Ostasien, der seit über 3500 Jahren besteht bzw. sich nach und nach herausbildete. Von 221 v. Chr. bis 1912 war er politisch-geographisch als Kaiserreich China verfasst. Nach der Xinhai-Revolution wurde im Jahr 1912 die Republik China gegründet. Im Chinesischen Bürgerkrieg (1927–1949) wurden die Kuomintang weitgehend von den Maoisten verdrängt. Diese gründeten 1949 auf dem chinesischen Festland die Volksrepublik China. Die Regierung der Republik China zog sich auf die Insel Taiwan zurück („Republik China auf Taiwan“). Als wissenschaftliche Disziplin beschäftigt sich die Sinologie (auch: Chinawissenschaften) mit China.

China gehört zu den ältesten Zivilisationen und Hochkulturen der Menschheit. Als Träger dieser Kultur und dominierende Volksgruppe haben sich in der Geschichte Chinas (chinesisch 中國歷史 / 中国历史, Pinyin Zhōngguó Lìshǐ) die Han-Chinesen etabliert.

Schriftliche Aufzeichnungen über die chinesische Kultur reichen über 3000 Jahre zurück. Im Mythos geht sie ursprünglich auf die drei Urkaiser zurück: Fu Xi, Shennong und schließlich den Gelben Kaiser Huangdi als eigentlichen Kulturschöpfer – ihnen voran gingen 16 irdische und eine Reihe sogenannter himmlischer Kaiser. Historische Belege für die Existenz dieser Persönlichkeiten gibt es allerdings keine, sie sollen laut Überlieferung vor 5000 bis 6000 Jahren gelebt haben.

Die heutige Volksrepublik China ist das Ergebnis eines zweihundert Jahre andauernden Prozesses, in welchem das Kaiserreich China abgelöst und China zu einem modernen Staat umgestaltet wurde. Die dramatischen Ereignisse, die diesen Prozess begleiteten, prägen heute noch die politischen Akteure des Landes.

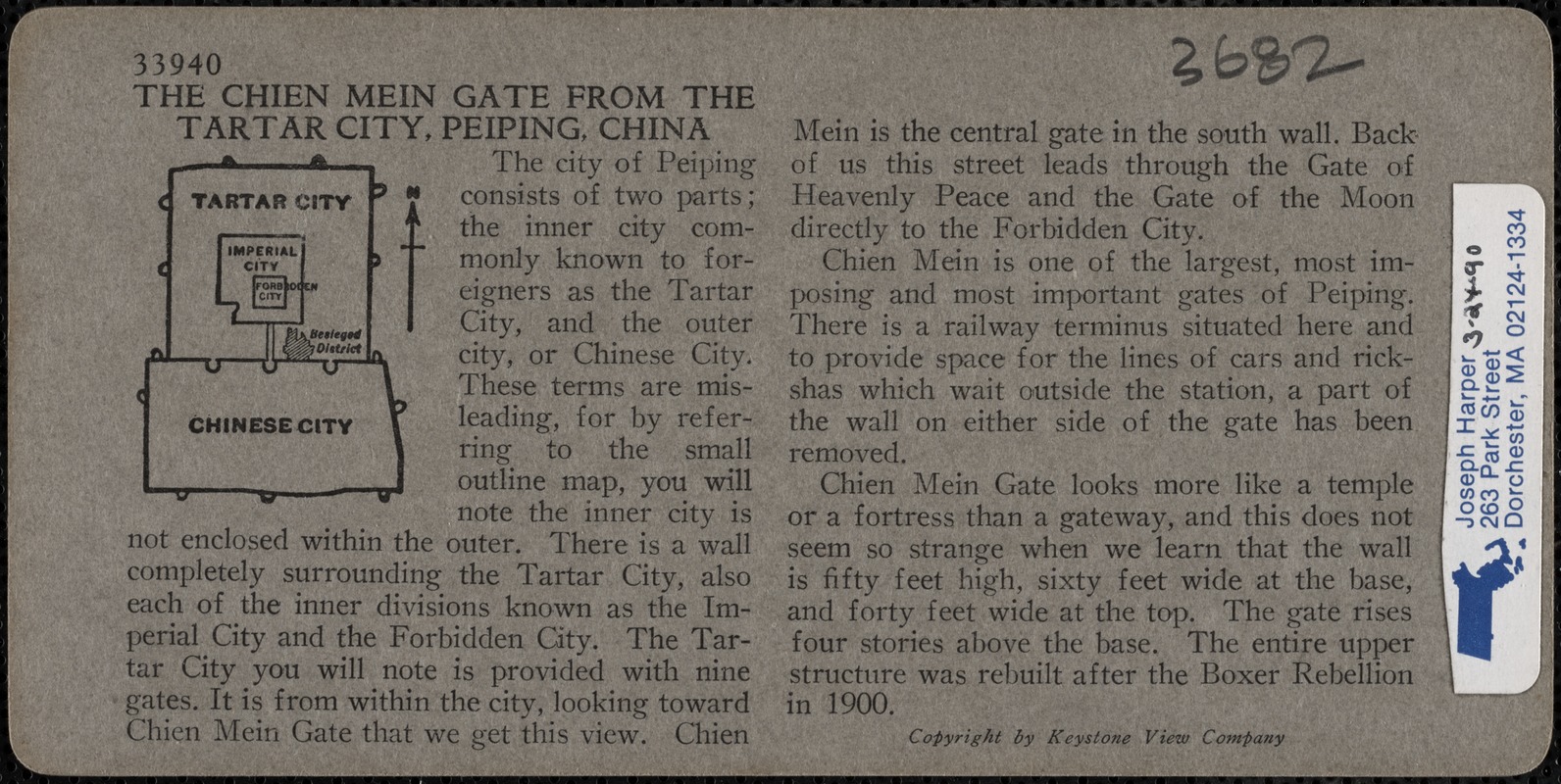

Chinesische Tatarische Stadtmauern

Plan der Inneren Stadt (Tatarenstadt) und Äußeren Stadt (Chinesenstadt).

Bei tartarische Stadtmauern (traditionelles Chinesisch: 城牆; vereinfachtes Chinesisch: 城墙; Pinyin: chéngqiáng; wörtlich „Stadtmauer“) handelt es sich um Verteidigungsmauern, die zum Schutz wichtiger Städte im vormodernen China errichtet wurden. Neben Mauern umfassten die Verteidigungsanlagen chinesischer Städte auch befestigte Türme und Tore sowie Wassergräben und Wälle um die Mauern herum.

Tataren- Mandschu-Stadt und chinesische Stadt

Tatarenstadt.

Tataren- Mandschu-Stadt und chinesische Stadt.

Ruinenpark der Tataren-Stadtmauer

Links: Die Stadtmauer von Chongwenmen bis zum Südost-Eckturm Anfang des 20. Jahrhunderts mit Blick auf den Stadtgraben und das Viertel Huashi.Der Eckturm im Jahr 1900 (Mitte) und 1921 (rechts), nachdem ein Tor in der Mauer für Eisenbahnschienen geöffnet wurde, als die Peking-Fengtian-Eisenbahn über den Stadtgraben außerhalb der Mauer gebaut wurde.

Der Ruinenpark der Tartaren-Stadtmauer (traditionelles Chinesisch: 北京明城牆遺址公園; vereinfachtes Chinesisch: 北京明城墙遗址公园; Pinyin: Běijīng Míng Chéngqiáng Yízhǐ Gōngyuán) ist ein Park in Peking mit dem längsten und am besten erhaltenen Abschnitt der Stadtmauer aus der Ming-Dynastie. Der Park liegt 3 km vom Stadtzentrum entfernt und erstreckt sich östlich von Chongwenmen bis Dongbianmen und dann nördlich bis in die Nähe der East Street des Pekinger Bahnhofs. Der Park umfasst einen 1,5 km langen Abschnitt der Stadtmauer der Ming-Dynastie und den Südost-Eckturm, die über 550 Jahre alt sind und im Süden und Osten von grünen Parkanlagen umgeben sind. Der Park umfasst eine Fläche von 15,5 ha (38 Acres), darunter 3,3 ha (8,2 Acres) Befestigungsanlagen und 12,2 ha (30 Acres) Grünflächen.[1]Der Eckturm und die Wälle auf der Mauer sind gegen Eintrittsgebühr zugänglich.

‘Turm auf der Tataren Mauer‘. Schäden, die auf einer deutschen Postkarte um 1900–1903 sichtbar sind.

Der Turm im Jahr 2013.

Oben auf dem Turm.

Tatarenmauer mit Blick auf die amerikanische Gesandtschaft.

Burggraben und Tatarenmauer, Peking.

Eckblockhaus. Tatarenmauer. Peking.

Blick auf die Mauer der Tatarenstadt (Innenstadt).

Chinesische Mauer – Tatarische Mauer

Die Tatarische Mauer ist eine Schutzanlage zur Grenzsicherung, die unter anderem auch während der Ming-Dynastie (1368–1644) im Norden Chinas errichtet wurde. Der chinesische Ausdruck ist 萬里長城 / 万里长城, Wànlǐ Chángchéng – „10.000-Li-Mauer, besser: zehntausende Li lange (Schutz-)Mauer“ oder kurz 長城 / 长城, Chángchéng, Jyutping Coeng4sing4anhören (kantonesisch)ⓘ/? – „Lange Mauer“, auch mit „Große Mauer“ (vgl. Englisch: „Great Wall“) übersetzt.

Die Anlage ist in Abschnitten zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Bautechniken gebaut worden. Breite, begehbare Mauern im Norden Pekings aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bilden das ikonische Bild der Chinesischen Mauer und sind zu einem Sinnbild Chinas geworden. In anderen Abschnitten, besonders im Westen, ist die Befestigung oftmals aus festgeklopftem Lehm erbaut worden. Die Länge der Schutzanlage wird mit 6260 Kilometern angegeben.

Toranlagen der Tatarischen Mauer

Andingmen ‘Tor der Stabilität‘

Andingmen (vereinfachtes Chinesisch: 安定门; traditionelles Chinesisch: 安定門; Pinyin: Āndìngmén; wörtlich „Tor der Stabilität“) war ein Tor in der Stadtmauer von Peking aus der Ming-Ära, das zum Schutz des Kaisers und des Volkes vor Invasoren aus dem Norden errichtet wurde. Wie so viele andere wurde das Tor in den 1950er Jahren abgerissen. Wo das Tor einst stand, befindet sich heute die Andingmen-Brücke, eine Kreisverkehr-Überführung am nördlichen 2. Ring. Die Überführung verbindet die Andingmen-Innenstraße, die südlich der Überführung innerhalb der ummauerten Stadt verläuft, und die Andingmen-Außenstraße, die nördlich von der Stadtmauer wegführt. Bus- und Trolleybushaltestellen sowie die Station Andingmen der Linie 2 der Pekinger U-Bahn befinden sich in der Nähe.

Chongwenmen ‘Mandschu‘ (Möllendorff)

Chongwenmen (Chinesisch: 崇文門; Pinyin: Chóngwénmén; Mandschu: ᡧᡠ ᠪᡝ ᠸᡝᠰᡳᡥᡠᠯᡝᡵᡝ ᡩᡠᡴᠠ; Möllendorff: šu be wesihulere duka) war ein Tor der Stadtmauer von Peking im heutigen Bezirk Dongcheng. Das Tor stand im südöstlichen Teil der Innenstadt von Peking, unmittelbar südlich des alten Gesandtschaftsviertels von Peking. In den 1960er Jahren wurden das Tor und ein Großteil der Mauer abgerissen, um Platz für Pekings zweite Ringstraße zu schaffen. Heute ist Chongwenmen gekennzeichnet durch die Kreuzung der Chongwenmen Nei (Innere) und Chongwenmen Wai (Äußere) Straße, die in Nord-Süd-Richtung durch das ehemalige Tor verlaufen, der Chongwenmen East und Chongwenmen West Straße, die in Ost-West-Richtung dort verlaufen, wo die Mauer stand, und der Beijing Station West Street, einer diagonalen Straße, die nach Nordwesten zum Pekinger Bahnhof führt. Chongwenmen ist ein Verkehrsknotenpunkt in Peking. Der Bahnhof Chongwenmen ist ein Umsteigebahnhof der Linien 2 und 5 der Pekinger U-Bahn. Der Bezirk Chongwen, von 1952 bis 2010 ein Verwaltungsbezirk der Stadt, der heute in den Bezirk Dongcheng eingegliedert ist, wurde nach Chongwenmen benannt.

Chaoyangmen ‘Mandschu‘ (Möllendorff)

Chaoyangmen (traditionelles Chinesisch: 朝陽門; vereinfachtes Chinesisch: 朝阳门; Pinyin: Cháoyángmén; Mandschu: ᡧᡠᠨ ᠪᡝ ᠠᠯᡳᡥᠠ ᡩᡠᡴᠠ; Möllendorff: šun be aliha duka) war ein Tor in der ehemaligen Stadtmauer von Peking. Heute ist es ein Verkehrsknotenpunkt und eine Bezirksgrenze in Peking. Es liegt im Bezirk Dongcheng im Nordosten der Innenstadt von Peking. Von Norden nach Süden verläuft die östliche 2. Ringstraße. Die Pekinger U-Bahn (Linie 6 und Linie 2) hält in Chaoyangmen.

Paul Georg von Möllendorff (* 17. Februar 1847 in Zehdenick, Provinz Brandenburg; † 20. April 1901 in Ningbo, China) war ein deutscher Sprachwissenschaftler und zeitweiliger Diplomat. Er war in Ostasien tätig als Dolmetscher an deutschen Konsulaten, als höherer Beamter der chinesischen Seezollbehörde und als einflussreicher Vizeminister des Königreichs Korea. Mittlerweile war er in China mit dem sinisierten Namen als Mù Líndé 穆麟德 bzw. als Mùlínduōfū 穆麟多夫 1 (Hochchinesisch) bekannt. Die Fremdenverfolgungen des Boxeraufstands 1900 gingen dank Möllendorffs Ansehen und mäßigendem Einfluss an Ningbo ohne Blutvergießen vorüber. Seine deutsche Frau war wegen der Schulausbildung der drei Töchter 1899 mit diesen nach Deutschland umgezogen. Er selbst wollte 1901 einen Urlaub in Deutschland antreten, starb aber kurz vor der geplanten Abreise unter ungeklärten Umständen (plötzliche Erkrankung oder Giftmord).

Deshengmen ‘Tor des tugendhaften Triumphs‘ (Pfeilturm)

Das Pekinger Deshengmen-Stadttor (chinesisch 德胜门, Pinyin Déshèngmén) ist eine der drei erhaltenen der ehemals neun Toranlagen der sogenannten Inneren Stadt (Neicheng). Die Militär- und Verteidigungsanlage liegt auf deren Nordseite im Stadtbezirk Xicheng. Die Anlage stammt aus der Zeit der Ming- und Qing-Dynastie. Mit ihrem Bau wurde 1439 begonnen. Der Wachturm des Deshengmen (Deshengmen jianlou 德胜门箭楼; engl. Deshengmen Arrow Tower) steht seit 2006 auf der Liste der Denkmäler der Volksrepublik China (6-300).

Dongzhimen ‘Gerades Östliches Tor‘

Dongzhimen (vereinfachtes Chinesisch: 东直门; traditionelles Chinesisch: 東直門; Pinyin: Dōngzhímén; wörtlich „Gerades Östliches Tor“) war ein Tor in der alten Stadtbefestigung von Peking. Heute ist es ein Handelszentrum und Verkehrsknotenpunkt in Peking.

Fuchengmen ‘Mandschu‘ (Möllendorff)

Fuchengmen (vereinfachtes Chinesisch: 阜成门; traditionelles Chinesisch: 阜成門; Pinyin: Fùchéngmén; Mandschu: ᡝᠯᡤᡳᠶᡝᠨ ᡳ ᠮᡠᡨᡝᡥᡝ ᡩᡠᡴᠠ; Möllendorf: elgiyen i mutehe duka), früher bekannt als Pingze-Tor, war ein Tor an der Westseite der Stadtmauer von Peking. Das Tor wurde in den 1960er Jahren abgerissen und durch die Fuchengmen-Überführung an der 2. Ringstraße ersetzt. Obwohl es zerstört wurde, wird es noch immer als Ortsname verwendet. Der Bahnhof Fuchengmen ist ein Verkehrsknotenpunkt, an dem zahlreiche öffentliche Busse und die Linie 2 der Pekinger U-Bahn halten. Die Straße, die einst durch das Tor führte, ist noch heute nach dem Tor benannt. Östlich von Fuchengmen heißt sie Fuchengmen Inner Street, da sie innerhalb der Mauer verlief. Westlich von Fuchengmen heißt sie Fuchengmen Outer Street. Weiter westlich wird die Straße zur Fushi Road (China National Highway 109).

Zhengyangmen ‘Vordertor‘

Zhengyangmen (chinesisch 正陽門 / 正阳门, Pinyin Zhèngyángmén, – „Zhengyang-Tor“), auch unter dem Namen Qianmen (前門 / 前门, Qiánmén, – „Vordertor“) bekannt, ist ein altes Stadttor in Peking. Es befand sich genau im Zentrum der südlichen Mauer der Inneren Stadt im Süden des Tian’anmen – des Tores zur Kaiserstadt (Huangcheng) – und trennte die „Tatarenstadt“ von der „Chinesenstadt“, d. h. der Äußeren Stadt (Waicheng). Das Zhengyangmen steht in der Achse des Kaiserpalastes. Es wurde 1421 in der Zeit der Ming-Dynastie als eines der neun Tore bzw. Wachtürme der Inneren Stadt (Neicheng) erbaut. 1439 wurde das Tor um einen südlich vorgelagerten Wachturm/Bogenschützenturm ergänzt, ähnlich einer Barbakane. Der Wachturm wurde im Jahr 1900 während des Boxeraufstand teilweise niedergebrannt. Das Zhengyangmen wurde mehrfach restauriert und ist nicht in seiner ursprünglichen Form erhalten. Der Wachturm ist heute über 40 Meter hoch. Seit 1988 steht das Zhengyangmen auf der Liste der Denkmäler der Volksrepublik China (3-63). Als das Haupttor der Inneren Stadt wurde es größer und prächtiger als andere Stadttore gebaut, es war das höchste und am feinsten geschmückte Stadttor. Nur der Kaiser durfte für seinen Gang zu den Opferzeremonien im Himmelstempel durch sein Mitteltor gehen, und nur kaiserliche Sänften und Wagen durften das Tor passieren. Heute ist darin das Stadttor-Museum Zhengyangmen untergebracht.

Xibianmen ‘Westliches Bequemes Tor‘

Xibianmen (西便門, wörtlich „Westliches Bequemes Tor“) befand sich an der nordwestlichen Ecke der äußeren Stadtmauer. Es wurde 1952 abgetragen. Teile der Barbakane sind erhalten geblieben. 1554 wurden an den vier Eckpunkten der äußeren Stadtmauer vier Eckwachttürme errichtet. Es handelte sich um einstöckige Gebäude im einseitig gewölbten Xieshanding-Kreuzstil (quadratisch). Sie waren etwa 7,5 Meter hoch und enthielten einen 6 mal 6 Meter großen Raum. Es gab zwei Ebenen mit Schießscharten, drei auf jeder Ebene auf den beiden stadtauswärts gerichteten Seiten und zwei auf jeder Ebene auf den beiden stadtzugewandten Seiten. Die südwestlichen und nordöstlichen Eckwachttürme wurden in den 1930er Jahren abgetragen, die südöstlichen und nordwestlichen Eckwachttürme 1955 bzw. 1957.

Xuanwumen ‘Tor der militärischen Macht‘

Xuanwumen (vereinfachtes Chinesisch: 宣武门; traditionelles Chinesisch: 宣武門; Pinyin: Xuānwǔmén; wörtlich „Tor der militärischen Macht“; Mandschu: ᡥᠣᡵᠣᠨ ᠪᡝ ᠠᠯᡤᡳᠮᠪᡠᡵᡝ ᡩᡠᡴᠠ, Möllendorff: horon be algimbure duka; wörtlich „Tor der Machterklärung“) war ein Tor in der ehemaligen Stadtmauer von Peking. In den 1960er Jahren wurde das Tor beim Bau der U-Bahn abgerissen. Heute ist Xuanwumen ein Verkehrsknotenpunkt in Peking und Standort der Station Xuanwumen auf den Linien 2 und 4 der Pekinger U-Bahn.

Xizhimen

Xizhimen (Chinesisch: 西直门; Pinyin: Xīzhímén) war ein Tor in der Stadtmauer von Peking und ist heute ein Verkehrsknotenpunkt in Peking. Durch das Tor gelangte das Trinkwasser des Kaisers aus den Jadequellenhügeln westlich von Peking. Das Tor wurde 1969 abgerissen.

Pekinger Gesandtschaftsviertel

Detaillierte Karte des Gesandtschaftsviertels im Jahr 1912

Das Gesandtschaftsviertel von Peking war das Gebiet in Peking (China), in dem zwischen 1861 und 1959 zahlreiche ausländische Gesandtschaften untergebracht waren. Auf Chinesisch ist das Gebiet als Dong Jiaomin Xiang (vereinfachtes Chinesisch: 东交民巷; traditionelles Chinesisch: 東交民巷; Pinyin: Dōng Jiāomín Xiàng) bekannt, was der Name des Hutong (Gasse oder kleine Straße) ist, der durch das Gebiet führt. Es liegt im Bezirk Dongcheng, unmittelbar östlich des Platzes des Himmlischen Friedens. Das Gesandtschaftsviertel war der Ort der 55-tägigen Belagerung der internationalen Gesandtschaften, die während des Boxeraufstands von 1900 stattfand. Nach dem Boxeraufstand unterstand das Gesandtschaftsviertel der Gerichtsbarkeit anderer Länder mit diplomatischen Gesandtschaften (später meist „Botschaften“ genannt) im Viertel. Die ausländischen Einwohner waren vom chinesischen Recht ausgenommen. Das Gesandtschaftsviertel zog viele Diplomaten, Soldaten, Gelehrte, Künstler, Touristen und Sinophile an. Der Zweite Weltkrieg beendete praktisch den Sonderstatus des Gesandtschaftsviertels und mit dem Großen Sprung nach vorn und anderen Ereignissen in der chinesischen Nachkriegsgeschichte wurden die meisten Gebäude im europäischen Stil des Gesandtschaftsviertels zerstört.

Mandschurei

Die Mandschurei (auch Mandjurei, chinesisch 滿洲 / 满洲, Pinyin Mǎnzhōu – „Volles Land“) ist eine historische Landschaft, die heute in der Volksrepublik China, in Russland und zu kleinen Teilen in der Mongolei liegt. Zu ihr gehören die Provinzen Heilongjiang, Jilin und Liaoning (chinesisch 東三省 [東北三省] / 东三省 [东北三省], Pinyin Dōng Sān Shěng [Dōngběi Sān Shěng] – „Drei Provinzen des Ostens/Nordostens“), historisch auch Hulun Buir, Hinggan, Tongliao und Chifeng in der Inneren Mongolei. Die Region wird offiziell Nordostchina (東北 / 东北, Dōngběi, kurz für: 東北地區 / 东北地区, Dōngběi Dìqū – „Nordostchinesische Region“)[2] genannt.

Das Gebiet der heutigen Mandschurei in der Volksrepublik China begrenzen im Nordosten der Heilong Jiang (Amur) und der Ussuri, im Norden der Heilong Jiang und das Große Hinggan-Gebirge, im Südwesten der Shanhai-Pass und im Südosten der Yalu. Im Norden und Osten grenzt Russland (Sibirien), im Westen die Mongolei und im Süden Nordkorea an die Mandschurei an.

Mandschurische Sprache “Mandschu“

Die mandschurische Sprache (mandschurisch manju gisun ᠮᠠᠨᠵᡠ

ᡤᡳᠰᡠᠨ) oder das Mandschu wurde von den Mandschu gesprochen und ist seit dem 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts beinahe ausgestorben. Die als nationale Minderheit anerkannten Mandschuren in der Volksrepublik China sprechen nur selten Mandschurisch und größtenteils Chinesisch. Dennoch gibt es das Bestreben der Wiederbelebung des Mandschurischen. Vor allem ethnische Mandschu lernen die mandschurische Sprache. Etwa tausend Menschen können Mandschu als Zweitsprache sprechen.

Mandschu “Mandschuren“

Die Mandschu (mandschurisch Manju; chinesisch 滿洲族 / 满洲族, Pinyin Mǎnzhōuzú, meist kurz: 滿族 / 满族, Mǎnzú), auch Mandschuren (滿族人 / 满族人, Mǎnzúrén) sind ein tungusisches Volk in der Mandschurei im Nordosten Chinas. 2010 waren sie nach den Zhuang und den Hui-Chinesen die drittgrößte der 55 anerkannten ethnischen Minderheiten Chinas. Sie waren die Begründer der späteren Jin- (1616 bis 1636) bzw. Qing-Dynastie (1636 bis 1912) Chinas. Die Mandschu stammt vom Volk der Jurchen ab, die die Jin-Dynastie (1115 bis 1234) in Nordchina gegründet hatte. Von den gut 10 Millionen Angehörigen der Gruppe sprechen die meisten heute Chinesisch im jeweiligen Dialekt ihres Wohnorts, also vor allem den Nordostdialekt. Nur noch einige Dutzend Menschen beherrschen die mandschurische Sprache (Mandschu) als Muttersprache. Mehrere tausend Menschen beherrschen Mandschu jedoch flüssig als Zweitsprache. Das verwandte Xibenisch, das im autonomen Kreis Qapqal der Xibe in Xinjiang gesprochen wird, ist jedoch tatsächlich ein Dialekt des Mandschurischen. Seit 1980 erlebt die Sprache und Kultur der Mandschu eine Revitalisierung und wird von der lokalen Regierung gefördert. Soziale Veranstaltungen, Zeremonien und Sprachunterrichte zur Förderung der Mandschu-Kultur erfreuen sich großer Beliebtheit bei ethnischen Mandschu, aber auch bei Han.

Mandschukuo

Mandschukuo, auch Mandschuko (mandschurisch ᠮᠠᠨᠵᡠ

ᡤᡠᡵᡠᠨ, Mandschu Gurun, chinesisch 滿洲國 / 满洲国, Pinyin Mǎnzhōuguó, W.-G. Man-chou-kuo; japanisch 満州国 Manshūkoku, deutsch „Staat Mandschu, Mandschureich“) oder Manshū teikoku (滿洲帝國 / 满洲帝国, Mǎnzhōu Dìguó, jap. 満洲帝国 ‚Kaiserreich Mandschu‘) genannt, war ein von Japan errichtetes „Kaiserreich“ in der Mandschurei. Es bestand vom 1. März 1932 bis zum 18. August 1945, wurde aber international nur von 23 Staaten anerkannt. Zum Herrscher wurde Puyi eingesetzt, der als Kleinkind von 1908 bis 1912 der letzte Kaiser von China war; 1932 zunächst als Präsident und ab 1934 als Kaiser von Mandschukuo. Das Staatsgebiet von Mandschukuo ist heute Teil der Volksrepublik China. Historiker sehen Mandschukuo als Marionettenstaat.

Aisin Gioro Puyi, der letzte Kaiser von China

Aisin Gioro Puyi [pʰu iː] (chinesisch 愛新覺羅•溥儀 / 爱新觉罗•溥仪, Pinyin Aìxīnjuéluó Pǔyí, mandschurisch ᠠᡳᠰᡳᠨ

ᡤᡳᠣᡵ

ᡦᡠ ᡳ; * 7. Februar 1906 nahe Peking; † 17. Oktober 1967 in Peking) war von 1908 bis 1912 letzter Kaiser der Qing-Dynastie in China (sowie während einer zwölftägigen Restaurationsphase 1917). Später kollaborierte Puyi mit Japan, das ihn zum Kaiser des Marionettenstaates Mandschukuo machte (1932/34 bis 1945). Nach Gefangennahme und Jahren kommunistischer Umerziehung in Gefängnissen und Lagern wurde er 1959 begnadigt und 1964 rehabilitiert. Er starb 1967 als einfacher Bürger der Volksrepublik China.

Kaiser von Mandschukuo (1932/34–1945). Nachdem Puyi zugestimmt hatte, sich an die Spitze des neuen Staates zu stellen, bereiteten die Japaner seine Umsiedelung in die Mandschurei vor. Zu diesem Zweck wurde ihm am 24. Februar 1932 eine fingierte Bitte des Volkes der Mandschurei vorgetragen, ihr neuer Präsident zu werden, woraufhin Puyi nach Lüshun (ehem. Port Arthur) gebracht wurde. Dort erlebte er mit, wie in der durch japanische Truppen besetzten Mandschurei das unabhängige „Mandschukuo“ errichtet wurde (1. März), woraufhin Puyi feierlich in der neuen Hauptstadt Xinjing (heute: Changchun) einzog. In Xinjing bezog er den Gebäudekomplex der ehemaligen Salzsteuerbehörde, richtete hier seinen Hof ein und wurde auch dort zum Staatspräsidenten vereidigt. Bei der anschließenden Ausarbeitung der Verfassung blieb Puyi außen vor, ein Mitspracherecht wurde ihm nicht zugestanden. Als Staatspräsident hatte er formell zwar weitreichende exekutive, judikative und legislative Befugnisse, konnte seine Regierung ernennen, doch Mandschukuo war von Beginn an ein japanischer Marionettenstaat. Japanisches Fernziel war es, Mandschukuo als Sprungbrett für die Unterwerfung Gesamtchinas zu nutzen (siehe Zweiter Chinesisch-Japanischer Krieg ab 1937). Die politische Macht des Staates lag beim „Staatsausschuss für allgemeine Angelegenheiten“, der ausschließlich mit Japanern besetzt war und seine Handlungsdirektiven aus Tokio erhielt. Mandschukuo – von den Japanern wirtschaftlich erschlossen – diente als Rohstoffquelle und Fabrikationsstätte. Es gab viele Bodenschätze und Rohstoffe (v. a. Kohle und Mineralien), eine ertragreiche und fruchtbare Landwirtschaft und die Infrastruktur war verhältnismäßig gut. Die Einwanderung japanischer Siedler wurde forciert, Amtssprache wurde Japanisch und es wurde die Shinto-Religion eingeführt. 1934 wurde Mandschukuo eine Monarchie und war fortan das „Kaiserreich Mandschukuo“. Zu diesem Zweck wurde Puyi am 1. März 1934 zum „Kaiser von Mandschukuo“ gekrönt (Ära Kāngdé 康德). Die Krönungszeremonie fand im Beisein Prinz Chichibus statt, des jüngeren Bruders Kaiser Hirohitos, was lediglich unterstrich, dass Puyi Kaiser von Japans Gnaden war. An seiner einflusslosen Stellung änderte dies indes nichts. Im Gegenteil fühlte er sich an seinem Hof, der eine in sich geschlossene, privilegierte Welt war, zunehmend wie ein Gefangener. Umgeben von japanischen Spitzeln wurde er zunehmend von der Außenwelt isoliert und zeigte in seinem Verhalten bald paranoide Züge. Vom Verlauf des Zweiten Weltkriegs erfuhr er nur aus der allgemeinen japanischen Kriegspropaganda. 1945 war Japan militärisch praktisch besiegt. Im August erklärte ihm die Sowjetunion, wie auf der Konferenz von Jalta vereinbart, den Krieg und marschierte in Mandschukuo ein. Die japanische Armee stellte sich nicht zum Kampf, sondern zog sich nach Süden zurück. Das Land verfiel in Chaos, die Ordnung löste sich auf. Am 11. August verließ Puyi seinen Palast in Xinjing und versuchte, sich mit wenigen Getreuen (u. a. mit Pujie) nach Japan durchzuschlagen. Auf der Flucht dankte Puyi am 16. August formell ab und erklärte die Rückkehr der Mandschurei nach China. Anschließend wurde er am Flughafen von Mukden durch Fallschirmjäger der Roten Armee gefangen genommen. Die Sowjets internierten Puyi im Kriegsgefangenenlager von Chabarowsk. Hier genossen neben ihm Offiziere, Minister und hohe Beamte verhältnismäßig milde Bedingungen. Zwischenzeitlich wurde Puyi 1946 als Zeuge beim Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Tokio angehört, erklärte allein die Japaner für jegliche Kriegsverbrechen verantwortlich und sprach sich selbst von aller Schuld frei. Puyi blieb bis zum August 1950 in sowjetischer Haft, ehe er nach dem Sieg Mao Zedongs im Chinesischen Bürgerkrieg an die Volksrepublik China ausgeliefert wurde. Die chinesischen Behörden internierten den Ex-Kaiser im Gefängnis von Fushun. Dort traf er neben seinem Bruder Pujie auf seinen Schwiegervater Prinz Su und drei Neffen. Ziel der Umerziehung war es, Puyi im Sinne des Maoismus zu einem loyalen Bürger der Volksrepublik zu machen. Teil dieses Prozesses war es, dass er erstmals in seinem Leben ohne Privilegien oder Diener auskommen musste. Daneben musste er schriftlich Selbstkritik üben und sich vor Parteikadern für seine Taten verantworten. Nach neun Jahren im Gefängnis von Fushun wurde Puyi am 9. Dezember 1959 aus der Haft entlassen. Die Umerziehung war „erfolgreich“ abgeschlossen, und auf Anordnung Mao Zedongs war er begnadigt worden. Anschließend ging er nach Peking, wurde von seinem Halbbruder Puren aufgenommen und bekam eine Anstellung als Gärtner im Botanischen Garten der Stadt zugewiesen. Fortan führte er ein einfaches, zurückgezogenes Leben. Endgültig rehabilitiert wurde er 1964, als er von der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes zum Mitglied ihres Nationalkomitees gewählt wurde.

Die Befriedung von Mandschukuo war eine Kampagne zur Befriedung des neu errichteten Marionettenstaats Mandschukuo zwischen den antijapanischen Freiwilligenarmeen und verschiedenen Partisanengruppen der Mandschurei und später der kommunistischen Nordöstlichen Vereinten Antijapanischen Armee auf der einen und der Kaiserlich Japanischen Armee und der Mandschurischen Armee auf der anderen Seite. Die Kampagne fand im Vorfeld und während der ersten Hälfte des Zweiten Sino-Japanischen Krieges statt und führte zu einem japanisch-mandschurischen Sieg.

Das Heer des Mandschurischen Kaiserreichs (chinesisch 満州帝国軍, Pinyin Mǎnzhōu Dìguó Jūn) war die offizielle Landstreitkraft des japanisch dominierten Kaiserreichs Mandschukuo.

Die Mandschurei-Krise von 1931 bezeichnet eine Krise zwischen Japan und der Republik China vor dem Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg. Japan besetzte infolge der Krise die Mandschurei und errichtete den Marionettenstaat Mandschukuo, um die rohstoffreiche Region auszubeuten. Der Mukden-Zwischenfall war ein Sprengstoffanschlag japanischer Offiziere am 18. September 1931 in der Mandschurei. Er gilt als Auftakt der Mandschurei-Krise zwischen Japan und China. Die japanische Bezeichnung ist „Mandschurei-Zwischenfall“ (満州事変, dt. Manshū-jihen) und die chinesische „18.-September-Zwischenfall“ (chinesisch 九一八事變 / 九一八事变, Pinyin Jiǔyībā Shìbiàn). Beide Begriffe beziehen sich aber auch auf die Mandschurei-Krise insgesamt. Das singuläre Ereignis am 18. September wird nach dem naheliegenden See als „Liutiaohu-Zwischenfall“ (chinesisch 柳條湖事變 / 柳条湖事变, Pinyin Liǔtiáohu Shìbiàn, japanisch 柳条湖事件, Ryūjōko-jiken, jiken bezeichnet ein Ereignis kleinerer Größenordnung als jihen) bezeichnet. Während der nächsten Jahre kam es zu weiteren Gefechten zwischen japanischen und chinesischen Truppen, bis sich am 7. Juli 1937 der Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke ereignete, der Anlass zum Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg wurde. Die Mandschurei wurde von der Sowjetunion im August 1945 während der sowjetischen Invasion der Mandschurei erobert und 1946 an China zurückgegeben.

Mandschurische Staatsbahn, der Pionier des Shinkansen – Chūō-Shinkansen

Die Mandschurische Staatsbahn (traditionelles Chinesisch und japanisches Kanji: 滿洲國有鐵道, japanische Umschrift: Manshū Kokuyū Tetsudō) war die staatliche Eisenbahngesellschaft des japanischen Marionettenstaates Mandschukuo. Im Volksmund wurde sie „國線“ (Kokusen, Nationale Linie) genannt und stand unter der Kontrolle der Kwantung-Armee. Sie hatte ihre Strecken hauptsächlich in den zentralen und nördlichen Teilen des Landes. In lokalen Zeitungen wurde sie häufig als „國鉄“ (jap.: Kokutetsu, “Nationale Eisenbahn”) bezeichnet. Betrieben und verwaltet wurde sie von der Südmandschurischen Eisenbahn, einer staatlichen Eisenbahngesellschaft des Kaiserreichs Japan. Erste Erfahrungen mit „Hochgeschwindigkeitsverkehr“ machten japanische Ingenieure auf der regelspurigen Minamimanshū-Eisenbahn in der Mandschurei (heute Nordostchina). Ab 1934 bewältigte der mit einer stromlinienförmigen Dampflokomotive bespannte Expresszug Ajia mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h die 701 km lange Strecke zwischen Dairen (Dalian) und Shinkyō (Changchun) in achteinhalb Stunden bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 82 km/h. Während die Höchstgeschwindigkeit im internationalen Vergleich und selbst für japanische Verhältnisse auch damals nicht spektakulär war, war die Vollklimatisierung der Wagen wegweisend. In der zweiten Hälfte der 1930er Jahre nahm der Verkehr auf der Tōkaidō- und San’yō-Strecke derart stark zu, dass ab 1939 vom damaligen japanischen Eisenbahnministerium der Bau einer neuen, separaten, normalspurigen Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge geplant und ab September 1940 mit dem Bau begonnen wurde. Die Geschwindigkeit dieser Züge sollte die des Expresszuges Ajia weit übertreffen, so dass eine Reisezeit von viereinhalb Stunden zwischen Tokio und Ōsaka sowie von neun Stunden zwischen Tokio und Shimonoseki erreicht werden konnte. Infolge des Kriegsgeschehens wurden die Bauarbeiten jedoch nach und nach eingestellt. Auch wenn dieses von der Presse und Öffentlichkeit „Geschosszug“ (弾丸列車, danganresha) genannte Projekt kein unmittelbarer Vorläufer der Shinkansen-Planungen war, erwies es sich für den späteren Bau der Shinkansen-Strecke als günstig, dass der Grunderwerb bereits vor Kriegsende weitgehend abgeschlossen war. Ende der 1950er-Jahre hatte sich die japanische Wirtschaft so weit erholt, dass die Tōkaidō-Strecke trotz einer vollständigen Elektrifizierung erneut an ihre Kapazitätsgrenzen stieß. Zu Zeiten, in denen man eher den Flug- und Autoverkehr propagierte, war es dennoch eine mutige Entscheidung, eine Hochgeschwindigkeitseisenbahn zwischen Tokio und Ōsaka zu bauen, die wohl nicht zuletzt dem leitenden Ingenieur Shima Hideo und dem zu dieser Zeit amtierenden Präsidenten der Japanischen Staatsbahn (JNR) Sogō Shinji – den „Vätern des Shinkansens“ – zu verdanken ist. Letzterer war einer der wesentlichen Treiber des Projekts und setzte die Projektkosten bewusst möglichst niedrig an, um die Bewilligung durch die Regierung zu sichern, die 1958 erteilt wurde. Zwar erreichte Sogō so sein Ziel, die Shinkansen realisieren zu können, doch musste er 1963 von seinem Posten zurücktreten als klar wurde, dass das Projekt mit 380 Milliarden Yen mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich veranschlagt werden würde. Am 20. April 1959 begannen die Bauarbeiten für die erste Shinkansen-Strecke, wobei bereits für das Geschosszug-Projekt errichtete Bauten genutzt werden konnten, so z. B. der Nihonzaka-Tunnel in der Präfektur Shizuoka. Am 1. Mai 1961 erhielt JNR einen Kredit von der Weltbank in Höhe von 80 Millionen Dollar unter der strengen Auflage, die Strecke bis 1964 zu eröffnen, was fristgerecht gelang. Auch der Kredit war von Sogō als politisches Druckmittel eingesetzt worden, um sicherzustellen, dass die Regierung das Projekt nicht ohne größere Verwerfungen und potentiellen Gesichtsverlust gegenüber der Weltbank abbrechen können würde. Vor der kommerziellen Inbetriebnahme der Strecke wurde 1962 ein rund 37 km langes Teilstück zwischen Odawara und Ayase in der Präfektur Kanagawa als Teststrecke in Betrieb genommen. Möglich war dies u. a., da JNR durch das Geschosszug-Projekt bereits Eigentümerin des Grundes war und somit der Bau unmittelbar nach der Projektbewilligung starten konnte. Auf dieser Teststrecke erfolgte auch die Entwicklung und Erprobung der Shinkansen-Baureihe 1000, dem Prototyp der Shinkansen-Baureihe 0. Mit Fertigstellung der Gesamtstrecke wurde der für die Erprobungen genutzte Abschnitt in die Tōkaidō-Shinkansen integriert. Die Südmandschurische Eisenbahn-Aktiengesellschaft (jap. 南満州鉄道株式会社/南満洲鉄道株式会社 Minami-Manshū Tetsudō Kabushiki kaisha; abgekürzt 満鉄 Mantetsu) war eine vom Kaiserreich Japan 1906, nach dem Russisch-Japanischen Krieg (1904–1905), in Dalian gegründete Eisenbahngesellschaft. Die Gesellschaft war in der japanisch besetzten Mandschurei tätig. Sie übernahm die zuvor von Russland erbaute Transmandschurische Eisenbahnstrecke von Harbin nach Port Arthur und spurte sie von russischer Breitspur auf Normalspur um. Erster Präsident der Gesellschaft war Gotō Shimpei. Seit der Annexion Koreas durch Japan bis 1925 unterstanden ihr auch zwei Strecken im Norden von Chosen (Korea). Im Dezember 1926 ereignete sich ein schwerer Eisenbahnunfall, als ein Personen- und ein Güterzug kollidierten. 25 Menschen starben, 54 wurden verletzt. 1936 war die Gesellschaft im Besitz von 466 Lokomotiven, 554 Personenwagen und 8134 Güterwagen. Nach der japanischen Besetzung Javas erhielt die Südmandschurische Eisenbahn zahlreiche erbeutete Normalspur-Lokomotiven der Nederlands-Indische Spoorweg, da die Gleise dort auf Kapspur umgestellt wurden. Die Südmandschurische Eisenbahn-Aktiengesellschaft wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 durch die amerikanische Besatzungsregierung für aufgelöst erklärt und von der Roten Armee übernommen.

Tibet

Tibet ist eine Region in Zentralasien, die den Lebensraum tibetisch-sprachiger Völkerschaften umfasst. Abgeschieden durch das Himalaya-Gebirge am Südrand hat Tibet eine eigenständige Kultur und schon vor dem 7. Jahrhundert auch eigenständige Staaten (Shangshung, Tubo) herausgebildet, die sich über Teile des tibetischen Hochlands erstreckten. Mitte des 13. Jahrhunderts gerieten sowohl Tibet als auch China eine Zeitlang unter mongolische Herrschaft. Tibet besaß bis ins 20. Jahrhundert hinein ein eigenes Staatswesen. Die gegenwärtige Zugehörigkeit Tibets zur Volksrepublik China ist völkerrechtlich umstritten (siehe dazu: Tibets Status). Seit 1959 besteht eine tibetische Exilregierung, die offiziell zwar nicht anerkannt, aber von vielen Ländern unterstützt wird. Die chinesische Verwaltungsgliederung des größten Teils des historischen Großraums Tibet umfasst heute das Autonome Gebiet Tibet (AGT) mit der Hauptstadt Lhasa sowie zehn Autonome Bezirke und zwei Autonome Kreise in den Provinzen Qinghai, Sichuan, Yunnan und Gansu. Teile des historischen Siedlungsgebietes des Volkes der Tibeter außerhalb Chinas liegen in Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan und Myanmar.

Das Autonome Gebiet Tibet (tibetisch བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས Poi Ranggyongjong, chinesisch 西藏自治区, Pinyin Xizang Zizhiqu) ist seit dem 1. September 1965 eine Verwaltungseinheit der Volksrepublik China. Das Autonome Gebiet Tibet (AGT) umfasst nur einen Teil der historischen Kultur- und Sprachregion Tibet. Letztere zerfiel traditionell in drei Gebiete: Ü-Tsang, oder Zentraltibet, das in etwa dem Westen des AGT entspricht, Amdo (im Wesentlichen die heutige Provinz Qinghai mit angrenzenden Gebieten in den Provinzen Gansu und Sichuan), sowie Kham, das den Osten des AGT und den Westen der Provinz Sichuan einschließt.

Das Hochland von Tibet, offiziell Qinghai-Tibet-Hochebene (tibetisch བོད་ས་མཐོ། Wylie bod sa mtho, chinesisch 青藏高原, Pinyin Qīng-Zàng gāoyuán), ist eine Landschaft und eine Ökoregion in Ostasien, die sich großteils über die westchinesischen Regionen Tibet und Qinghai erstreckt. Sie bildet als höchste Hochebene der Erde das wenig gebirgige Zentrum der Massenerhebung von Hochasien. Oft wird die Bezeichnung Dach der Welt für das tibetische Hochland verwendet. Die Gesamtfläche der Region ist knapp 800.000 km² groß; das ist etwa so groß wie die Türkei mit einer West-Ost-Ausdehnung von rund 1600 km und einer Nord-Süd-Ausdehnung von rund 700 km. Im Allgemeinen sind Angaben zwischen 2 Mio. und 2,5 Mio. km² zu finden, wobei alle Angaben die gesamten Randgebirge einschließen. Etwa ein Drittel der Ökoregion liegt über 5000 m hoch. Da die Begrenzung des Gebietes unterschiedlich gezogen wird, sind die Angaben zum höchsten Berg des Hochlandes uneinheitlich: Werden die Randketten des Hochlandes komplett einbezogen, ist es der 8849 m hohe Mount Everest, der gleichzeitig der höchste Berg Hochasiens und der Erde ist. Meistens werden nur die zum Zentrum weisenden Abdachungen der Randgebirge berücksichtigt. In diesem Fall ist es der 7206 m hohe Noijinkangsang in der Nordabdachung des Himalaya. Wird nur das zentrale Hochplateau betrachtet, ist es der 7162 m hohe Nyainqêntanglha im Transhimalaya. Die Vegetation des Hochlandes besteht größtenteils aus artenarmen Matten, Hochlandsteppe und Kältewüsten. Die Nutzung beschränkt sich auf eine sehr extensive, meist noch nomadisch betriebene Weidewirtschaft in den niedrigeren Regionen, die bereits seit Jahrtausenden existiert. Im westlichen Hochland finden sich nur abflusslose Gewässer, die zudem häufig salzig sind und schnell austrocknen. Im Süden befinden sich jedoch die Quellflüsse der großen Ströme Indus, Brahmaputra, Salween, Mekong, Jangtsekiang und Gelber Fluss sowie einige Nebenflüsse des Ganges. Aufgrund des niederschlagsarmen Klimas weisen nur die Gebirgszüge am Rand des Plateaus schwache Vergletscherungen auf. Zumindest auf dem Papier stehen große Teile des Hochlandes unter Naturschutz. Im Jahr 2021 nahm die chinesische Volksrepublik am südöstlichen Rande des Tibeter Hochlands zwischen Lhasa und Nyingchi einen Streckenabschnitt der Sichuan-Tibet-Bahn in Betrieb. Bei Fertigstellung wird die Sichuan-Tibet-Bahn auch durch die ebenfalls im Südosten des Hochlands liegenden Verwaltungsgebiete Bomê und Zogang führen.

Tibet war von 1912 bis 1951 ein de facto unabhängiger Staat auf dem Hochland von Tibet. Tibet stand im Laufe seiner Geschichte wiederholt unter Fremdherrschaft unterschiedlicher Ausprägungen, ab 1912 konnte es sich aufgrund der inneren Konflikte in China faktisch von der chinesischen Oberhoheit lossagen, ohne dabei international als unabhängiger Staat anerkannt zu werden. Die Zeittafel Tibet gibt in Stichpunkten einen Überblick über die Geschichte Tibets.

Die tibetische Exilregierung (englisch: Central Tibetan Administration [of His Holiness the Dalai Lama], CTA; tibetisch: Tsenjol Bod Mi Zhung gi Drigtsug བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་།) ist eine Exilregierung, die den Anspruch erhebt, die rechtmäßige Regierung Tibets und der Tibeter zu sein. Sie wurde 1959 nach der Flucht des 14. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, in Indien gegründet. Sie hat heute ihren Sitz in Dharamsala.

Chushi Gangdrug (tibetisch ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག Wylie chu bzhi sgang drug) war eine tibetische Guerilla-Bewegung, die zum Ziel hatte, die seit 1950 bestehende Herrschaft der Volksrepublik China in Tibet zu stürzen. Das Symbol Chushi Gangdrugs ist die Dotö-Fahne, auf der zwei gekreuzte Schwerter vor gelbem Hintergrund zu sehen sind. Die Hintergrundfarbe symbolisiert den Buddhismus. Das eine Schwert steht für Furchtlosigkeit, das andere brennt und symbolisiert das Schwert der Weisheit des Manjushri. Zur Zeit des Königs Lang Darma (Wylie: glang dar ma) vereinte Chushi Gangdrug die Regionen Kham und Amdo.

Abkommen zur friedlichen Befreiung Tibets. Die Vereinbarung der Zentralen Volksregierung mit der Lokalen Regierung Tibets über Maßnahmen zur friedlichen Befreiung Tibets (auch 17-Punkte-Abkommen genannt) war ein in Peking am 23. Mai 1951 in Folge der Besetzung durch chinesische Truppen unter militärischem Zwang unterzeichnetes Abkommen zwischen der Volksrepublik China und der tibetischen Regierung. Es besiegelte die Übernahme der Gebietshoheit über Tibet durch die Volksrepublik China unter Zusicherung innenpolitischer Autonomie und Religionsfreiheit. Aus Sicht der tibetischen Exilregierung kam das Abkommen unter militärischem Druck infolge der Besetzung der osttibetischen Provinz Qamdo und unter Androhung eines weiteren militärischen Vordringens durch die chinesische Volksbefreiungsarmee zustande. Der Dalai Lama, der damals 16-jährige Tenzin Gyatso, erklärte später im Exil, er habe dem Abkommen nur deshalb zugestimmt, um sein Volk und das Land „vor der völligen Zerstörung zu bewahren“.

Tibet-Gesprächskreis ‘Parlamentsgruppe Tibet‘

Der Tibet-Gesprächskreis war ein überfraktioneller Gesprächskreis von Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die sich mit dem Thema Tibet auseinandersetzten. Der Gesprächskreis wurde im Mai 1995 anlässlich einer Anhörung zur Situation in Tibet im Auswärtigen Ausschuss gegründet und traf sich seitdem in unregelmäßigen Abständen, zuletzt etwa alle drei Monate. Der Gesprächskreis war ein interfraktioneller Zusammenschluss mit der Aufgabe, im Parlament ein Bewusstsein für die Tibet-Problematik zu schaffen und zusammen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren Mittel und Wege zu finden, wie die deutsche Politik zur Verbesserung der Lage in Tibet und der Tibeter beitragen kann. Dem Gesprächskreis gehörten 53 Abgeordnete aus vier verschiedenen Bundestagsfraktionen sowie Mitarbeiter der Fraktionen und Abgeordneten an. Der Vorsitz wurde gemeinschaftlich von den Abgeordneten Holger Haibach (CDU), Peter Hettlich (Bündnis 90/Die Grünen), Harald Leibrecht (FDP) und Johannes Pflug (SPD) ausgeübt. Als Gäste nahmen an dem Gesprächskreis Vertreter der tibetischen Exilregierung, von Tibet-Nichtregierungsorganisationen, der Bundesregierung (Auswärtiges Amt, Menschenrechtsbeauftragter) und wissenschaftliche Sachverständige teil. Der Tibet-Gesprächskreis bestand bis zum Ende der 18. Wahlperiode am 24. Oktober 2017. Am 10. Februar 2022 hat sich die Parlamentsgruppe Tibet gegründet. Vorsitzende sind Michael Brand (CDU) und Manuel Sarrazin (Bündnis 90/Die Grünen).

International Campaign for Tibet (ICT)

Die International Campaign for Tibet (ICT) ist eine Menschenrechtsorganisation, die für ein demokratisches Selbstbestimmungsrecht, die Sicherung der Menschenrechte und den Schutz der landeseigenen Kultur und Umwelt in Tibet eintritt. Die ICT mit Hauptsitz in Washington, D.C. wurde 1988 gegründet und unterhält Büros in Amsterdam, Brüssel und Berlin. Sie ist die größte Nichtregierungsorganisation, die für die Interessen der Tibeter eintritt. 2006 waren über 100.000 Mitglieder registriert. Vorstandsvorsitzender (Chairman of the Board of Directors) ist seit 1995 Richard Gere (Stand: 2/2017). Die deutsche Vertretung hat den rechtlichen Status eines eingetragenen Vereins und ist als gemeinnützig anerkannt. Sie ist seit 2016 Mitglied im Trägerverein des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Vorstandsvorsitzender ist Jan Andersson. Sie ist Herausgeberin des deutschsprachigen Tibet Journal, welches seit 2003 drei Mal jährlich mit einer Auflage von ca. 13.000 Exemplaren in der Print-Version erscheint und auch als Online-Version verfügbar ist.

Dokumentierte Begegnungen der Tataren

Olaf Jansen

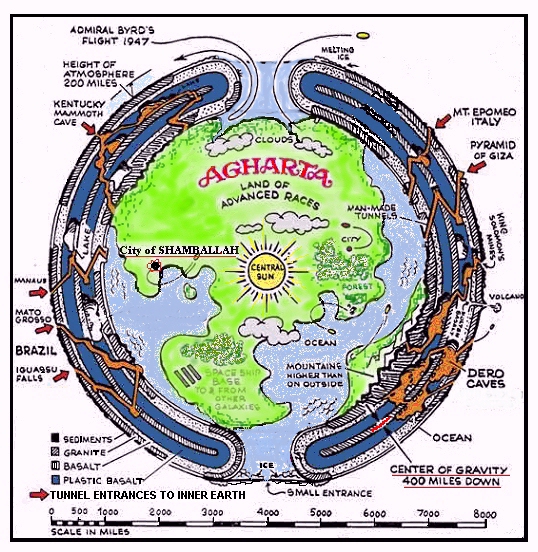

Tataren, die Riesen von Agartha. Olaf Jansen, ein norwegischer Seemann, der mit seinem Vater durch einen Eingang ins Erdinnere am Nordpol segelte.

„The Smoky God, or A Voyage Journey to the Inner Earth“ ist ein als wahrer Bericht präsentiertes Buch von Willis George Emerson aus dem Jahr 1908. Es beschreibt die Abenteuer von Olaf Jansen, einem norwegischen Seemann, der mit seinem Vater durch einen Eingang ins Erdinnere am Nordpol segelte.

Zwei Jahre lang lebte Jansen mit den Bewohnern eines unterirdischen Koloniennetzwerks, die, wie Emerson schreibt, 3,6 Meter hoch waren und deren Welt von einer „rauchigen“ Zentralsonne erleuchtet wurde. Ihre Hauptstadt soll der ursprüngliche Garten Eden gewesen sein. Spätere Werke anderer Autoren, wie etwa „Agartha – Geheimnisse der unterirdischen Städte“, identifizierten die Zivilisation, der Jansen begegnete, mit Agartha (einer mythischen unterirdischen Stadt), obwohl Emerson den Namen nicht verwendete.

Theorie der hohlen Erde

Die Theorie der hohlen Erde ist eine wissenschaftliche Theorie aus dem 17.–18. Jahrhundert von Edmond Halley. Ihr zufolge wäre die Erde aus konzentrischen Kugeln aufgebaut, mit Atmosphären dazwischen und sonnenartiger Beleuchtung, wodurch auch die inneren Sphären habitabel seien. Obwohl wissenschaftlich durch neuere Erkenntnisse widerlegt und verworfen, entwickelte sich die Theorie der hohlen Erde, wie auch die Idee eines Innenweltkosmos, zum Gegenstand pseudowissenschaftlicher und verschwörungstheoretischer Mutmaßungen und zu einem beliebten Motiv in fantastischer Literatur.

Die Vorstellung vom Innenweltkosmos, welche auch Innenwelttheorie, Innenweltbild oder Hohlwelttheorie genannt wird, ist eine Idee, der zufolge die Menschheit in Wahrheit auf der Innenseite einer hohlen Erde mit dem Durchmesser von 12.740 km lebt. Dieses Gedankengebäude überzeugte schon im 19. Jahrhundert, als es aufkam, keinen Wissenschaftler.

Die Planeten, die Sonne und die Sterne befinden sich gemäß dieser Annahme im Inneren dieser Kugel. Der Mond kreist als nächster Himmelskörper ca. 3000 km hoch über der Erdoberfläche mit der größten Bahn um die Innenweltachse der feststehenden Erdschale, dann kommt die Sonne in ca. 4500 km Höhe über der Erdoberfläche.

In Deutschland trat als erster Karl E. Neupert 1901 für diese Idee ein. In den 1930er Jahren wurde die Hohlwelttheorie u. a. von Johannes Lang als „neues Weltbild“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Richard Evelyn Byrd