Franziskaner (OFM)

Die Franziskaner (Ordenskürzel OFM; lateinisch ordo fratrum minorum, deutsch Orden der Minderen Brüder) sind ein römisch-katholischer franziskanischer Reformorden. Sie bilden heute – neben den Kapuzinern (OFMCap) und den Minoriten (OFMConv) – einen der drei Zweige des ersten Ordens des heiligen Franziskus. Im Französischen werden die Franziskaner wegen des Zingulums an ihrer Ordenskleidung neben Franciscains auch Cordeliers genannt.

Als „Franziskaner“ oder „Minoriten“ können, bezogen auf die Zeit vor der Teilung des Ordens 1517, alle Mitglieder des Minderbrüderordens (Ordo fratrum minorum) bezeichnet werden; in der Neuzeit sind jedoch im deutschen Sprachraum mit „Franziskaner“ in der Regel die Observanten und mit „(Franziskaner-)Minoriten“ die Konventualen (Ordo fratrum minorum conventualium) gemeint.

Bei den Observanten gab es nach der Trennung weitere Aufteilungen in die Alcantariner oder Discalceaten, die Recollekten, die Reformaten und die Kapuziner. Aus letzteren entstand noch im 16. Jahrhundert ein eigener Orden, die übrigen Zweige wurden 1897 von Papst Leo XIII. zum Franziskanerorden vereinigt.

Franziskanerkloster Tilsit

Das Franziskanerkloster war eine Niederlassung von Franziskaner-Observanten in Tilsit im Ordensland Preußen von 1515/16 bis 1524.

Lage

Das Kloster befand sich in der mittelalterlichen Stadt an der Stadtmauer an der späteren Deutschen Straße 20 und 21, heute uliza Gagarina. Von den Gebäuden waren bis 1945 Kellergewölbe erhalten.

Geschichte

Im Jahr 1515 wurde mit dem Bau eines Klosters in Tilsit begonnen. Es war das zweite der Franziskaner-Observanten im Ordensland Preußen (nach Wehlau) und das vorletzte überhaupt vor der Reformation (danach nur noch Königsberg). 1516 wurde der Bau fertiggestellt und eingeweiht. Hochmeister Albrecht hatte den Bau der Kirche vollständig finanziert, von den übrigen Gesamtkosten ein Viertel.

Die Existenz währte nur kurz, bereits 1523 wurden Kleinodien beschlagnahmt. Am 2. April 1524 wurde das Kloster gestürmt, die Mönche vertrieben und der Besitz eingezogen oder geplündert.

1553 waren auf den Grundstücken Bürger als Eigentümer eingetragen. In dem späteren Haus Deutsche Straße 21 wohnte 1807 Zar Alexander I. während der Verhandlungen zum Tilsiter Frieden.

Friede von Tilsit

Der Friede von Tilsit (französisch Traité de Tilsit; russisch Тильзитский мир Tilsitski mir) vom 7. und 9. Juli 1807 war ein im ostpreußischen Tilsit verhandeltes und geschlossenes Vertragswerk. Dieser Friedensvertrag beendete den Vierten Koalitionskrieg (1806–1807) zwischen Preußen zusammen mit dem Russischen Kaiserreich einerseits und dem Französischen Kaiserreich andererseits. Der russisch-französische Friedensschluss teilte Europa in eine französische und eine russische Interessensphäre; das preußisch-französische Abkommen stufte Preußen auf den Status einer europäischen Mittelmacht zurück.

Schlacht um Königsberg

Die Schlacht um Königsberg war eine militärische Operation während der Schlacht um Ostpreußen. Vom 6. April bis 9. April 1945 führten die Truppen der 3. Weißrussischen Front mit Unterstützung der Baltischen Flotte die Angriffsoperation durch, welche mit der Eroberung der ostpreußischen Hauptstadt Königsberg abgeschlossen wurde.

Eroberung Tilsits 1945

Die Eroberung von Tilsit gelang der Roten Armee am 20. Januar 1945. Seitdem ist das damals 580 Jahre alte Tilsit eine russische Stadt in der Oblast Kaliningrad (Königsberg).

Ostpreußische Stadt Tilsit ‘Sowetsk-Kaliningrad’

Sowetsk (russisch Советск, Aussprache: , auch als Sowjetsk transkribiert), deutsch Tilsit (litauisch Tilžė), ist eine Stadt in der russischen Oblast Kaliningrad, direkt an der litauischen Grenze. Sie hat 38.910 Einwohner (Stand 1. Oktober 2021).

Geographie

Sowetsk liegt am Zusammenfluss der Tilse (russisch Тыльжа/Tylscha, litauisch Tile) mit der Memel (memelis, mimelis „stiller, langsamer“; russisch Neman, litauisch Nemunas) und ist somit Grenzstadt nach Litauen. Der frühere Ortsname Tilsit (ehemals auch Schalauerburg) stammt vom Flüsschen Tilse, dessen Name von prußisch-schalauisch tilse „sumpfig“ (litauisch tilžti „unter Wasser stehen, quellen, weichen, sich mit Wasser vollsaugen“) abgeleitet ist. Durch ihren Aufstau entstand 1562 der Schloßmühlenteich. Sowetsk ist der Oblast administrativ direkt unterstellt (rajonunabhängig, d. h. kreisfrei) und bildet einen eigenen Stadtkreis.

Geschichte

Geschichte bis 1914

Aus einer Lischke entwickelte sich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts das Handelszentrum der Region namens Tilsit. Herzog Albrecht verlieh ihm 1552 das Stadtrecht. Im Siebenjährigen Krieg war die Stadt von 1758 bis 1762 von russischen Truppen besetzt. Weltgeschichtliche Bedeutung erlangte Tilsit im Vierten Koalitionskrieg, als 1807 Frankreich mit Russland und Preußen den Frieden von Tilsit schloss. Unbehelligt von kriegerischen Auseinandersetzungen konnte sich die Stadt bis 1914 wirtschaftlich weiterentwickeln. Sie wurde zu einem bedeutenden Standort der Holzindustrie, nachdem schon im Mittelalter die Flößerei die Stadt ernährt hatte. Weltbekannt wurde Tilsits Käse, der Tilsiter.

Tilsit zwischen Deutscher Straße und Memel (1910).

Deutsche Kirche (1910).

Im Jahr 1658, vielleicht schon 1313, entstand eine erste Schiffsbrücke über die Memel. An ihre Stelle trat 1767 eine Steinbrücke. Chausseeverbindungen nach Königsberg und Memel erhielt Tilsit 1832 und 1853. Auf Betreiben Heinrich Kleffels folgte 1865 der Anschluss an die Preußische Ostbahn. Die Bahnstrecke Tilsit–Memel ging 1875 nach dem Bau einer 536 m langen Eisenbahnbrücke über die Memel in den Betrieb. Bis 1945 bestand ein Bahnbetriebswerk der Deutschen Reichsbahn in Tilsit. Im Jahr 1900 schuf Gustav Eberlein das berühmte Luisendenkmal. Die Luisenbrücke für den Straßenverkehr errichtete 1907 die Firma Beuchelt & Co. Bedeutende Arbeitgeber dieser Zeit waren die Molkerei, das ostdeutsche Hefewerk und eine der größten Zellstofffabriken Europas. Von 1895 bis 1945 war Tilsit ein selbständiger Stadtkreis im Regierungsbezirk Gumbinnen in Ostpreußen. Die Verwaltung des Landkreises Tilsit, später Tilsit-Ragnit, befand sich ebenfalls in Tilsit. Im 19. und 20. Jahrhundert war Tilsit Sitz zahlreicher litauischer Verbände, denn im Umland sprach damals etwa ein Viertel der Einwohner die litauische Sprache.

Erster Weltkrieg

Stadtrat von Tilsit am 7. September 1914 unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Eldor Pohl (Mitte, sitzend).

Als zu Beginn des Ersten Weltkriegs der Aufmarsch russischer Truppen gemeldet wurde, flohen viele Tilsiter nach Königsberg und Berlin. Oberbürgermeister Eldor Pohl verpflichtete die Stadträte und Stadtverordneten zu bleiben. Am 20. August wurden alle arbeitsfähigen Männer auf Schleppkähnen nach Königsberg gebracht, um sie vor einer drohenden Deportation nach Russland zu bewahren. Ein Pionierkommando der preußischen Armee sollte die Königin-Luise-Brücke sprengen. Durch Telefongespräche mit dem Generalkommando des I. Armee-Korps wendete Pohl die Sprengung ab. Alle Militärpersonen verließen die Stadt. Am 25. August 1914 verhandelte eine Kosakenpatrouille mit dem Oberbürgermeister und seinem Vertreter auf der Straße. Am nächsten Tag rückten russische Infanterie und einige Schwadronen Kosaken mit ihrem Tross ein und bezogen Quartier in der leeren Dragonerkaserne. Die Soldaten gehörten zur Grenztruppe Tauroggen und kannten die Stadt. Es ergingen Alkoholverbot und Ausgangssperre. Pohl und Stadtrat Teschner mussten sich täglich beim Stadtkommandanten, Oberstleutnant Bogdanow, melden. Die städtische Polizei durfte weiter amtieren. Vollkommen abgeschlossen, erfuhr die Stadt von der Schlacht bei Tannenberg erst nach dem Abzug der Russen. Am 30. August rückte die russische 43. Infanterie-Division unter Generalleutnant von Holmsen in Tilsit ein. Der Stadt wurde eine Kontribution von 40.000 Mark auferlegt. Elf Stadtvertreter sollten als Geiseln ins Zarenreich verbracht werden. Der Weinhändler Paul Lesch schlug stattdessen die Einteilung der Stadt in zwölf Bezirke vor, für die jede Geisel mit Kopf und Vermögen haften sollte. Großfürst Nikolai Nikolajewitsch und General Paul von Rennenkampff waren einverstanden. Es blieb friedlich. Am 12. September 1914 von Königsberg und Memel angerückt, nahmen preußische Truppen alle 6000 Russen gefangen. Der Artillerie-Hauptmann Fletcher verhinderte die Sprengung der Königin-Luise-Brücke. Nach ihm wurde der Platz vor der Deutschen Kirche benannt. Für den Wiederaufbau von Tilsit und Umgebung im Rahmen der Ostpreußenhilfe übernahm 1917 die Provinz Schleswig-Holstein die Patenschaft.

Zwischenkriegszeit

Als im März 1919 bekannt wurde, dass Litauen auf der Versailler Friedenskonferenz den Nordteil Ostpreußens beanspruche, erhielt eine „Verwahrungskundgebung gegen die Abtrennung von Preußen und die Abtretung an den litauischen Staat“ in Tilsit 90 Prozent der Stimmen und im zu 53 Prozent litauischsprachigen Kreis Heydekrug 93 Prozent. Die Friedenskonferenz berücksichtigte das Votum nur in Bezug auf Tilsit und das Gebiet westlich der Memel. Sie schuf das von Deutschland abgetrennte Memelgebiet, das Litauen 1923 annektierte. Nunmehr Grenzstadt, verlor Tilsit einen wichtigen Teil seines Umlands, worunter seine Wirtschaft litt. Im Jahr 1927 errichtete der bedeutende Architekt Peter Behrens den hochmodernen Tilsiter Hafenspeicher.

Zweiter Weltkrieg

Tilsit, Marktplatz mit Rathaus und Schenkendorf-Denkmal (1930).

Bereits am 22. und 23. Juni 1941 sowie im Juni 1942 wurde Tilsit durch sowjetische Fernfliegerkräfte attackiert. Den ersten schweren sowjetischen Bombenangriff während des Zweiten Weltkriegs musste die Stadt nachts am 20./21. April 1943 über sich ergehen lassen, dem im Juli und August 1944 weitere Großangriffe folgten. Ab Juli erfolgte die Evakuierung von Tilsit, zunächst von Frauen mit Kindern. Die Tilsiter Kinderklinik, welche 1927 im städtischen Armenhaus gegründet wurde, musste im Jahr 1944 nach einem Bomben-Volltreffer evakuiert werden. Dabei wurde die ganze Klinik samt Personal, Patienten und Inventar auf Güterzüge verladen und nach mehreren kurzen Zwischenstationen im heutigen Polen und im westlichen Erzgebirge im Jahr 1946 als Kinderklinik des Klinikums Aue im Sächsischen Gemeinschafts-Diakonissenhaus ZION in Aue (Sachsen) neu gegründet. Nach ihrem Umzug in einen Neubau am Hauptstandort des Klinikums Aue im Jahr 1996 feierte die einstige Tilsiter Kinderklinik im Jahr 2021 als Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Aue ihr 75-jähriges Bestehen. Im Oktober 1944 war die Front bis an die Memel vorgerückt. Tilsit wurde zur Frontstadt erklärt, die restliche Zivilbevölkerung weitgehend ausgeschleust. Die seit dem Jahr 1900 von dem Unternehmen E-Werk und Straßenbahn Tilsit AG betriebene Straßenbahn stellte ihren Betrieb ein. Nach einem heftigen Artilleriebombardement, das mit den Bombenabwürfen die Stadt zu 80 % zerstörte, eroberte die Rote Armee Tilsit am 20. Januar 1945. Anschließend nahm die Sowjetunion Tilsit mit dem nördlichen Ostpreußen in Besitz. Das Potsdamer Abkommen vom August 1945 bestätigte dies vorbehaltlich einer späteren „endgültigen Bestimmung der territorialen Fragen bei der Friedensregelung“.

Sowjetunion

Seit 1946 trägt die nunmehr sowjetische Stadt den Namen Sowetsk (übersetzt etwa Rätestadt, von Sowet „Rat“). Das nördliche Ostpreußen mit Sowetsk wurde als Oblast Kaliningrad der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) aus militärischen Gründen hermetisch abgeriegelt. Die gesamte Bevölkerung Tilsits wurde bis 1947 infolge der Flucht und Vertreibung der Deutschen aus Mittel- und Osteuropa hauptsächlich durch Russen aus Zentralrussland und aus dem Gebiet des heutigen Föderationskreises Wolga sowie durch Belarussen ersetzt.

Russische Föderation

Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde die Oblast Kaliningrad zu einer russischen Exklave zwischen Polen und Litauen und Sowetsk zur Grenzstadt an der durch die Memel gebildeten russisch-litauischen Grenze. Gleichzeitig wurde die Absperrung der Oblast Kaliningrad aufgehoben und damit auch Sowetsk für ausländische Besucher erreichbar.

Häuserzeile in der Stadt (Aufnahme 2008).

Das seit 2010 unter Denkmalschutz stehende Geburtshaus von Armin Mueller-Stahl (Aufnahme 2014).

Demographie

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1782 | 7.701 | ohne die Garnison |

| 1802 | 7.669 | einschließlich des Militärs, davon 1492 in der Vorstadt Freiheit und 872 in der Vorstadt Meervisch (auch Mehlvisch) |

| 1810 | 8248 | darunter 13 Juden |

| 1816 | 10.237 | davon 8969 Evangelisch-Lutherische, 552 Reformierte, 612 Katholiken und 101 Juden; sieben Lehrkräfte |

| 1821 | 11.248 | in 807 Privatwohnhäusern |

| 1875 | 19.753 | |

| 1880 | 21.400 | |

| 1885 | 22.422 | |

| 1890 | 24.545 | davon 23.249 Evangelische, 565 Katholiken und 516 Juden |

| 1900 | 34.539 | davon 32.375 Evangelische und 859 Katholiken |

| 1905 | 37.148 | mit der Garnison (zwei Bataillone des Infanterie-Regimentes Nr. 41, Dragoner-Regiment Nr. 1); davon 1052 Katholiken, 671 Juden |

| 1910 | 39.013 | davon 36.028 Evangelische, 1202 Katholiken und 624 Juden (2,7 % Litauer); 1913 Militärpersonen |

| 1925 | 50.834 | davon 48.201 Evangelische, 1406 Katholiken, 106 sonstige Christen und 544 Juden |

| 1933 | 57.286 | davon 54.243 Evangelische, 1671 Katholiken, 22 sonstige Christen und 538 Juden |

| 1939 | 56.573 | davon 51.693 Evangelische, 1702 Katholiken, 1088 sonstige Christen und 298 Juden |

| Jahr | 1946 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 | 2010 | 2021 |

| Einwohner | ca. 6500 | 31.941 | 38.456 | 40.181 | 41.881 | 43.224 | 41.705 | 38.910 |

Anmerkung: seit 1959 Volkszählungsdaten

Ortsteile und Vororte von Tilsit in deutscher Zeit

Religionen

Christen

Bereits zu Ordenszeiten fasste der christliche Glaube Fuß im Raum Tilsit. Noch zu vorreformatorischer Zeit – im Jahre 1515 – gründete dessen letzter Hochmeister Albrecht ein neues Kloster in Tilsit, um damit am Rande seines Herrschaftsgebietes unseren armen unwissenden und ungläubigen Untertanen zu Heil und Seligkeit zu dienen. Doch immer mehr gewann die Reformation an Einfluss, und das Klosterwesen ging zu Ende. Aus dem Abbruch der Gebäude rettete der Komtur von Ragnit (russisch: Neman) noch die Tilsiter Klosteruhr. Im Jahre 1525 bekannte sich Albrecht zur Reformation und trat offiziell zur lutherischen Lehre über.

Kirchen

Evangelisch

Die älteste und in seiner Gründung in vorreformatorische Zeit zurückweisende Gemeinde der Stadt war die der Deutschen Kirche (auch „Stadtkirche“, „Deutschordenskirche“ bzw. „Alte Kirche“ genannt). Noch in der Zeit Herzog Albrechts entstand die Gemeinde der Litauischen Kirche (auch „Landkirche“ genannt). Sie wurde am 29. Juli 1686 von der Deutschen Kirche abgetrennt und verselbständigt. 1925 zählten zur litauischen Gemeinde 8800 Gemeindeglieder.

Im Jahre 1645 errichtete man in Tilsit zusätzlich eine evangelische Kapelle, und 1898 entstand die Reformierte Kirche, deren Gemeinde ihre Andachten zunächst im Schloss, ab 1703 in einem Betsaal gehalten hatte. Die reformierte Gemeinde zählte 1925 800 Gemeindeglieder. Die Stadtkirchengemeinde, die im Jahre 1925 bereits mehr als 45.000 Gemeindeglieder umfasste, bekam im Jahre 1911 eine zusätzliche Kirche mit der Kreuzkirche (auch „Neue Kirche“ genannt). Während an der Deutschen Kirche vor 1945 fünf Pfarrstellen eingerichtet waren, amtierten an der Litauischen Kirche zwei Pfarrer, an der Reformierten Kirche ein Geistlicher.

Durch Flucht und Vertreibung der einheimischen Bevölkerung und aufgrund der restriktiven Religionspolitik der Sowjetunion kam nach 1945 das kirchlich-evangelische Leben in Tilsit zum Erliegen. Heute liegt die Stadt im Einzugsgebiet der in den 1990er Jahren neu entstandenen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Slawsk (Heinrichswalde), die zur Propstei Kaliningrad (Königsberg) der Evangelisch-lutherischen Kirche europäisches Russland gehört.

Deutsche Kirche (Stadtkirche)

Die Kirche wurde an der Stelle eines früheren 1534 eingeweihten, aber wegen Baufälligkeit 1598 abgerissenen Gotteshauses errichtet. In den Jahren 1598 bis 1612 entstand sie als dreischiffiger Ziegelbau ohne Chor. Der Turm mit seinem dreifachen Kuppelhelm, auf acht Eichenkugeln ruhend, wurde erst 1702 vollendet. Die Kirche hatte eine reichhaltige Innenausstattung. Die Orgel stammte aus der Werkstatt von Burghart Wiechert aus Paderborn und war 1575 erbaut worden. 1755 wurde ein neues Werk eingebaut, das 1880 erneuert und erweitert wurde.

Die Deutsche Kirche steht heute nicht mehr. Nach schrittweisen Zerstörungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit (so wurde die hölzerne Innenausstattung als Brennholz verwendet) wurde das Gebäude 1965 abgerissen. An seiner Stelle ist heute ein leerer Platz.

Litauische Kirche (Landkirche)

Die Litauische Kirche wurde 1757 von Landbaumeister Karl Ludwig Bergius erbaut. Es handelte sich um einen Bau mit ovalem Grundriss mit einem turmartigen Dachreiter. Im Innern trugen auf Postamenten stehende toskanische Säulen das hölzerne Tonnengewölbe. An der Ostwand stand ein schlichter Kanzelaltar. Die Orgel aus der Werkstatt Sauer in Frankfurt (Oder) wurde am 9. September 1860 eingeweiht. Auch dieses Gotteshaus steht heute nicht mehr. Nach einem Brand wurde es 1951/1952 abgerissen.

Kreuzkirche

Zum Bau der Kreuzkirche wurde am 16. Mai 1909 der Grundstein gelegt. Sie entstand nach Entwurf des Architekten Karl Siebold in Bethel bei Bielefeld. Das Gotteshaus wurde im neugotischen Stil aus unverputztem Backsteinmauerwerk errichtet. Der auf einem Feldstein-Fundament ruhende, seitlich stehende und die Verlängerung der abgetreppten Giebelwand bildende Turm war mit einem spitzen Helm bedeckt. Das Kirchengebäude wurde am 6. Februar 1911 eingeweiht und überstand den Krieg unbeschadet. In den 1970er-Jahren wurde es allerdings als Fabrikhalle genutzt und dafür umgebaut. Das Dach wurde abgetragen, neue Fenster wurden in das Mauerwerk gebrochen. Das frühere Kirchengebäude ist heute mit weiteren Betriebsgebäuden umbaut.

Reformierte Kirche

Die Tilsiter Reformierte Kirche entstand 1898 bis 1900 nach einem Entwurf des Regierungsbaurats Kapitzke. Es handelte sich um einen schiefergedeckten Backsteinbau im neugotischen Stil mit seitlich stehendem Turm. Links am Triumphbogen stand die Kanzel auf gewundener Säule, der Altartisch war – reformierter Tradition entsprechen – schlicht gehalten. Die Orgel fertigte August Terletzki aus Elbing (heute polnisch: Elbląg) an.

Wie die Gemeinden der Deutschen und die Litauischen Kirche gehörte die Reformierte Kirche zur Kirchenprovinz Ostpreußen der Kirche der Altpreußischen Union. Allerdings war sie nicht in den Kirchenkreis Tilsit (-Ragnit) eingegliedert, sondern gehörte zur deutsch-reformierten Inspektion eines gesonderten reformierten Kirchenkreises.

Im Krieg beschädigt, verfiel das Gebäude in den Folgejahren immer mehr. 1975 riss man das Kirchenschiff ab und erbaute an seiner Stelle ein Klubgebäude. Lediglich der Turm ist bis heute stehen geblieben.

Evangelische Kapelle

Eine 1645 errichtete Kapelle wurde 1771 abgebrochen und 1774 als verputzter Ziegelbau mit Dachreiter wieder aufgebaut. Der schlicht gehaltene Innenraum hatte eine flache Holzdecke. Die Kanzel befand sich links vom Altar. 1878 erfuhr das Gebäude eine Instandsetzung, ab 1896 diente sie der Stadtgemeinde als Hilfskirche. Die Orgel stammte von Eduard Wittek aus Elbing.

Kirchenkreis Tilsit-Ragnit/Diözese Tilsit

Tilsit war seit der Reformation zentraler Ort benachbarter Kirchengemeinden und deren Kirchspielorte. Im Jahre 1789 gehörten zur Inspektion Tilsit elf Pfarreien:[30] Coadjuthen (heute litauisch: Katyčiai), Heinrichswalde (russisch: Slawsk), Kallningken (Prochladnoje) mit Inse (Pritschaly), Kaukehmen (Jasnoje), Lappienen (Bolschije Bereschki), Neukirch (bis 1770: Joneykischken, heute russisch: Timirjasewo), Piktupönen (Piktupėnai), Plaschken (Plaškiai), Tauroggen (Tauragė) und die Deutsche Kirche sowie die Litauische Kirche in Tilsit (Sowetsk).

Im Jahre 1854 wurden die Kirchenbezirksgrenzen anders gezogen. Die Inspektion Tilsit umfasste nur noch sechs Pfarreien, von denen vier jenseits der Memel lagen: die Deutsche und die Litauische Kirche Tilsit sowie Coadjuthen, Piktupönen, Plaschken und Willkischken (litauisch: Vilkyškiai). 60 Jahre später – im Jahre 1916 – gehörten zur Diözese Tilsit elf Kirchspiele[32] diesseits und jenseits der Memel: Neu Argeningken (Nowokolchosnoje), Coadjuthen, Laugszargen (Lauksargiai), Nattkischken (Natkiškiai), Piktupönen, Plaschken, Pokraken (Leninskoje), Rucken (Rukai), Deutsche Kirche und Litauische Kirche in Tilsit (Sowetsk) sowie Willkischken. Bis in die 1920er Jahre hinein gab es im Gebiet Tilsit noch fast 5000 Litauisch sprechende Einwohner. Bis auf zwei Gemeinden wurde in allen Kirchen auch Litauisch gepredigt.

Im Zuge der Bildung eines neuen Landkreises Tilsit-Ragnit waren Änderungen der Territorien der bisherigen Kirchenbezirke Tilsit und Ragnit (heute russisch: Neman) notwendig. Gemeinden nördlich der Memel wurden 1923 in die Kirchenkreise Heydekrug und Pogegen eingegliedert. Angesichts des entstandenen Verlustes von insgesamt zehn Kirchspielen gründete man den gemeinsamen Kirchenkreis Tilsit-Ragnit, der aber wegen seiner Größe in zwei Superintendenturbezirke unterteilt wurde. Gehörten zur Diözese Ragnit neun Kirchengemeinden mit 47.500 Gemeindegliedern, waren es in der Diözese Tilsit fünf mit insgesamt 63.400 Gemeindegliedern. Es handelte sich beim Stand von 1945 um die Pfarreien:

- Argenbrück (bis 1938: Neu Argeningken – russisch: Nowokolchosnoje)

- Königskirch (bis 1938: Jurgaitschen – Kanasch)

- Stadtkirche Tilsit (Deutsche Kirche – Sowetsk)

- Landkirche Tilsit (Litauische Kirche – Sowetsk)

- Weidenau (bis 1938: Pokraken – Leninskoje).

Katholisch

Eine erste katholische Andachtsstätte war die als „Drangowskinne“ bezeichnete Kirche auf der Anhöhe von Drangowski südlich von Tilsit. Im Jahr 1701 fand die Weihe durch den Bischof von Ermland statt. Seit 1732 wurde mit Erlaubnis die Abhaltung regelmäßiger Gottesdienste durchgeführt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Kapelle in Drangowski abgebrochen, nachdem in den Jahren 1847 bis 1851 eine römisch-katholische Kirche in Tilsit erbaut wurde. Diese diente nach dem Zweiten Weltkrieg als Altstoffsammelstelle. Das Kirchenschiff wurde in den 1960er/1970er Jahren abgerissen, um Baumaterial zu gewinnen. Der Turm wurde 1983 gesprengt.

Im Jahre 1992 erhielt die römisch-katholische Kirche das Grundstück zurück und errichtete auf den alten Fundamenten einen Kirchenneubau, der im Jahre 2000 die Weihe erhielt.

Orthodox

War die in den 1990er Jahren in Sowetsk neu entstandene Gemeinde der russisch-orthodoxen Kirche zunächst provisorisch in einer Friedhofskapelle untergebracht, so konnte 1996 mit dem Bau eines eigenen Gotteshauses begonnen werden. Die „Kirche der Drei Heiligen Hierarchen“ ist gottesdienstliches Zentrum der wachsenden orthodoxen Gemeinde in Sowetsk. Sie gehört zur Diözese Kaliningrad und Baltijsk der russisch-orthodoxen Kirche.

Juden

Der erste jüdische Friedhof in Tilsit wurde 1825 angelegt. Im Jahre 1842 konnte eine neu errichtete Synagoge eingeweiht werden. Nach knapp hundertjährigem Bestehen wurde sie am 9. November 1938 in Brand gesteckt. Lebten im Jahre 1843 noch 265 Juden in Tilsit, so waren es 1895 bereits 780 und 1928 797. Die letzten 300 Juden wurden 1942 deportiert und in der Nähe von Minsk ermordet.

Schulen vor 1945

Über die ältere Geschichte des Schulwesens in Tilsit liegen Berichte aus den Jahren 1804, 1864, 1874 und 1876 vor. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Tilsit ein Gymnasium, ein Realgymnasium, ein Lehrerinnenseminar, eine Taubstummenanstalt, ein Waisenhaus und ein Konservatorium für Musik, Theater etc. Neben den zivilen Schulen existierte bis 1919 eine Garnisonschule für die Kinder der Unteroffiziere und der Militärbeamten.

1939 hatte Tilsit im Stadtgebiet und im eingemeindeten Umland 40 schulische Bildungsinstitute, darunter 19 Volksschulen, elf Fachschulen (darunter acht private), drei Berufsschulen und die Provinzial-Taubstummenlehranstalt. Einige Schulgebäude werden noch heute genutzt, zum Teil vom russischen Militär.

- Oberschulen

- Königliche Litthauische Provinzialschule – Staatliches Gymnasium

- Tilsiter Realgymnasium mit Oberrealschule

- Königin-Luise-Schule – Lyzeum

- Mittelschulen

- Herzog-Albrecht-Schule (für Jungen)

- Cecilien-Schule (für Mädchen)

- Privatschule für Mädchen

- Fach- und Berufsschulen

- Höhere Handelsschule

- Handelsschule

- Kaufmännische Berufsschule

- Gewerbliche Berufsschule

- Haushaltungsschule

- Mädchen-Berufsschule

Politische Funktionsträger

Bürgermeister und Oberbürgermeister bis 1945

- 1551 Gallus Klemm, der erste Bürgermeister

- 1852–1882: Heinrich Kleffel, 1869 erster Oberbürgermeister

- 1894–1900: Robert Thesing

- 1900–1924: Eldor Pohl, DDP

- 1925–1934: Ernst Salge

- 1934–1937: Erich Mix, NSDAP

- 1937–1945: Fritz Nieckau

Leiter der Zivilverwaltung 1946–1947

- 1946–1947: Je. I. Swerew (Е. И. Зверев)

Parteisekretäre der WKP(B)/KPdSU 1947–1991

- 1947–1948: Je. I. Swerew (Е. И. Зверев)

- 1948–1953: K. P. Marzew (К. П. Марцев)

- 1953–1962: Boris Gawrilowitsch Michailow (Борис Гаврилович Михайлов)

- 1962–1966: Klawdija Pawlowna Bondarewa [Babajewa] (Клавдия Павловна Бондарева [Бабаева])

- 1966–1972: B. S. Nefedow (Б. С. Нефедов)

- 1972–1973: Ju. P. Petrow (Ю. П. Петров)

- 1973–1987: Iwan Iwanowitsch Petuschkow (Иван Иванович Петушков)

- 1987–1991: P. N. Marin (П. Н. Марин)

Vorsitzende des Stadtsowjets 1947–1991

- 1947: Dmitri Petrowitsch Bragin (Дмитрий Петрович Брагин)

- 1947–1949: Wladimir Jewgrafowitsch Pawlow (Владимир Евграфович Павлов)

- 1949–1950: Alexandr Nikolajwitsch Kopylow (Александр Николаевич Копылов)

- 1950–1952: Wassili Wassiljewitsch Besfamilny (Василий Васильевич Бесфамильный)

- 1952: F. I. Poljakow (Ф. И. Поляков)

- 1953–1960: Nikolai Kondratjewitsch Medwedski (Николай Кондратьевич Медведский)

- 1960–1962: Klawdija Pawlowna Babajewa (Клавдия Павловна Бабаева)

- 1962–1965: Alexandr Jakowlewitsch Lukjanenko (Александр Яковлевич Лукьяненко)

- 1965–1966: B. S. Nefedow (Б. С. Нефедов)

- 1966–1983: Charis Sadykowitsch Janbuchtin (Хафиз Садыкович Янбухтин)

- 1983–1985: Juri Anatoljewitsch Swerew (Юрий Анатольевич Зверев)

- 1985–1989: Alexandr Andrejewitsch Stepanow (Александр Андреевич Степанов)

- 1990–1991: Waleri Wassiljewitsch Besdeneschnych (Валерий Васильевич Безденежных)

Oberhäupter

- 1991–1993: Wassili Lawrentjewitsch Ponomarenko (Василий Лаврентьевич Пономаренко)

- 1993–1998: Wladimir Wiktorowitsch Lissowin (Владимир Викторович Лисовин)

- 1998–2007: Wjatscheslaw Nikolajewitsch Swetlow (Вячеслав Николаевич Светлов)

- 2007–2011: Wiktor Eduardowitsch Smilgin (Виктор Эдуардович Смильгин)

- 2011–2015: Nikolai Nikolajewitsch Woischtschew (Николай Николаевич Воищев)

- 2015–2020: Natalja Wiktorowna Soroka (Наталья Викторовна Сорока)

- seit 2020: Grigori Felixowitsch Sokolowski (Григорий Феликсович Соколовский)

Verwaltungschefs

- 2011–2015: Wladimir Jewgenjewitsch Luzenko (Владимир Евгеньевич Луценко)

- 2015–2020: Nikolai Nikolajewitsch Woischtschew (Николай Николаевич Воищев)

- 2020–2021: Andrei Sergejewitsch Sergejew (Андрей Сергеевич Сергеев)

- seit 2021: Jewgeni Sergejewitsch Makarow (Евгений Сергеевич Макаров)

Partnerstädte

Kiel, seit 1953/1992

Kiel, seit 1953/1992

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Sehenswert sind die in der Innenstadt teilweise erhaltenen Jugendstilhäuser, das Theater (vereinfachte Architektur), die Königin-Luise-Brücke (vereinfachte Architektur, ohne Bögen): Grenzübergang nach Litauen, und der Gorodskoje osero (Stadtsee; früher Schloßmühlenteich), ein ehemaliger großer Mühlenweiher aus der Ordenszeit. Die ursprünglichen Kirchen der Stadt wurden im Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegszeit zerstört und ihre Ruinen abgerissen. Die ehemalige Synagoge wurde in eine russisch-orthodoxe Kirche umgewandelt. Eine weitere große russisch-orthodoxe Kirche in traditionell russischem Baustil wurde im November 2007 fertiggestellt. Daneben existiert ein Neubau einer römisch-katholischen Kirche für die in der Stadt ansässigen Litauer, die am 20. August 2000 feierlich geweiht wurde. Den Zweiten Weltkrieg überstanden hat das 1925–1926 von Erich Mendelsohn erbaute Gebäude der Freimaurerloge „Zu den drei Erzvätern“. Seit 2005 steht am Bahnhof eine Denkmal-Dampflok von 1943 der ehemaligen Deutschen Reichsbahn.

Mit den Einnahmen einer Lotterie will die Stadtverwaltung den Park Jakobsruhe erneuern und attraktiv machen; Springbrunnen, Radwege, Gartencafés, die Säuberung der Teiche und die Wiedererrichtung des Königin-Luise-Denkmals sind Bestandteile der Planung.

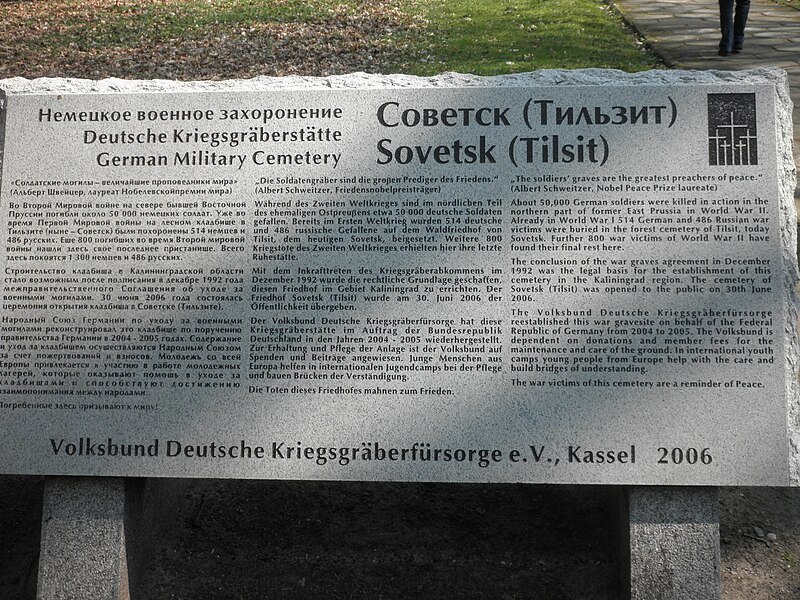

Der Tilsiter Waldfriedhof in Tilsit-Splitter wurde 1909 gegründet. Im Ersten Weltkrieg wurde der Friedhof Begräbnisstätte für fast 1.000 deutsche und russische Soldaten, im Zweiten Weltkrieg für deutsche Soldaten und für die etwa 600 zivilen Opfer der Luftangriffe auf Tilsit. Nach 1945 nutzte die Rote Armee den Friedhof als Übungsplatz. Anfang der 1990er Jahre wurde er von Besuchern in ‚verwahrlostem Zustand‘ vorgefunden. Es wurde erreicht, dass sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und die Stadtgemeinschaft Tilsit (Kiel) um die Wiederherstellung des Friedhofs als Gedenkstätte kümmern konnten. Die Namen der bekannten Kriegstoten sind auf Stelen eingraviert. 2007 wurde der Friedhof wiedereingeweiht.

Der Komplex der 1871 gegründeten Tilsiter Actien-Brauerei wurde 2010 zumindest teilweise abgerissen, obwohl die russische Verwaltung die Backstein-Bauten der 1944 stillgelegten Brauerei in das Verzeichnis denkmalgeschützter Bauwerke aufgenommen hatte. Die Eigentümerin der Immobilie begründete den Abriss mit Sicherheitsbedenken.

Bestrebungen zur Rückbenennung der Stadt

Seit 2006 besteht eine Bürgerbewegung für eine Rückbenennung der Stadt in Tilsit. Der damalige Bürgermeister gab 2009 einen Zuspruch von etwa 50 % der Bevölkerung an. Der alte Name ist bereits Teil der aktuellen Bezeichnungen eines örtlichen Radiosenders (Tilsitskaja Wolna „Tilsiter Welle“) und des städtischen Theaters (Tilsit-Teatr). Außerdem wird das frühere Stadtwappen wieder verwendet. Offizielle Absichtserklärungen zu einer Rückbenennung gab es von Seiten der Stadtverwaltung bislang aber nicht.

2018 wurde die Direktorin des Stadtgeschichtlichen Museums entlassen, weil sie nach Meinung der Behörden die deutsche Vergangenheit der Stadt zu sehr herausgestellt habe.

Söhne und Töchter der Stadt

In chronologischer Reihenfolge

17. Jahrhundert

- Friedrich von Egeln (1654–1735), preußischer Generalleutnant

18. Jahrhundert

- Karl Friedrich Ernst Truchseß von Waldburg (1743–1800), preußischer Generalmajor

- Ludwig von der Schleuse (1782–1845), Generalmajor

- Max von Schenkendorf (1783–1817), Schriftsteller

19. Jahrhundert

- Julius Albert Siehr (1801–1876), Politiker

- Franz Julius Ferdinand Meyen (1804–1840), Botaniker

- Georg Friedrich Schlater (1804–1870), Maler, Lithograf, Spielzeugmacher und Zeichenlehrer

- Hans Victor von Unruh (1806–1886), Politiker, Techniker

- Otto Conditt (1810–1877), Gymnasiallehrer in Königsberg, Tilsit, Marienwerder und Potsdam

- Friedrich Julius Morgen (1811–1885), Gutsbesitzer und Arzt

- Ludwig Aegidi (1825–1901), Publizist, Politiker

- August Kessler (1826–1906), Landschaftsmaler

- Rudolf Paarmann (1826–1893), Baumeister in Königsberg

- Julius Nakszynski (1829–nach 1879), Bürgermeister von Wilhelmshaven

- Eduard Nitschmann (1836–1906), preußischer General

- Fedor Rosentreter (1842–1919), Generalmajor

- Rudolf Hanncke (1844–1904), Gymnasialprofessor und Historiker

- Louis Kolitz (1845–1914), Maler

- Emil Streichert (1848–1929), Architekt

- Friedrich Wilhelm Voigt (1849–1922), besser bekannt als der „Hauptmann von Köpenick“

- Ernst Kalkowsky (1851–1938), Geologe

- Gustaf Kossinna (Kossina) (1858–1931), Archäologe

- Aenderly Lebius (1858–1921), deutscher Schauspieler

- Wilhelm von Schlenther (1858–1924), Politiker

- Johanna Wolff (1858–1943), Schriftstellerin

- Elisabeth Schellbach (1861–1929), Illustratorin

- Emil Wiechert (1861–1928), Geophysiker

- Hans von Felgenhauer (1863–1946), Offizier und Militärschriftsteller

- Raphael Friedeberg (1863–1940), Arzt und Politiker (SPD)

- Aenderly Lebius (1867–1921), Schauspieler

- Rudolf Lebius (1868–1946), Journalist

- Felix Mach (1868–1940), Agrikulturchemiker

- Otto Wiemer (1868–1931), Jurist, Publizist und Politiker

- Gertrud Prellwitz (1869–1942), Schriftstellerin

- Karl Ludwig Krause (1870–1936), Kunsthändler und Pazifist

- Kurt Mickoleit alias A.K.T. Tielo (1874–1911), Schriftsteller und Lyriker

- Eduard Kenkel (1876–1945), Journalist

- Ernst Mendrzyk (1878–1970), Verwaltungsjurist

- Gustav Adolf Erich Bogeng (1881–1960), Jurist und Bibliophiler

- Ernst Cohn-Wiener (1882–1941), Kunsthistoriker

- Max Gülstorff (1882–1947), Schauspieler

- Georg Urdang (1882–1960), Apotheker und Pharmaziehistoriker

- Carl Brinkmann (1885–1954), Soziologe

- Fritz Schimanski (1889–1938), kommunistischer Politiker

- Paul Korth-Cortini (1890–1954), Magier und Illusionist

- Walter Weiß (1890–1967), Generaloberst der Wehrmacht

- Friedrich Schröder Sonnenstern (1892–1982), Zeichner

- Hede Baur-Seelenbinder (* 1893), Bildhauerin

- Georg Muttray (1894–1983), Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter

- Karl Martell (1896–1966), Schauspieler

- Arthur Mertins (1898–1979), Politiker

- Frank Wisbar (1899–1967), Regisseur

- Paul Baumgarten (1900–1984), Architekt

- Samuel Gringauz (1900–1972), deutsch-litauisch-amerikanischer Ökonom

20. Jahrhundert

- Ernst Grumach (1902–1967), Klassischer Philologe und Literaturwissenschaftler

- Gerhard Bremsteller (1905–1977), Kirchenmusiker, von 1947 bis 1963 Landeskirchenmusikdirektor von Sachsen-Anhalt

- Hans Loeffke (1906–1974), Gründer des Ostpreußischen Landesmuseums

- Franz Abromeit (1907–1964), SS-Führer und Judenreferent

- Joachim Sadrozinski (1907–1944), Oberstleutnant der Wehrmacht und Widerstandskämpfer

- Rita Sprengel (1907–1993), Juristin, Arbeitsökonomin und Widerstandskämpferin

- Hanswerner von Gehr (1912–2005), Schauspieler und Regisseur

- Klaus Endruweit (1913–1994), NS-Mediziner

- Johannes Bobrowski (1917–1965), Schriftsteller

- Horst Mertineit (1919–2013), Heimatpfleger und Vertriebenenhelfer[50]

- Ursula Bobrowski (1920–2001), Schrift- und Fotografikerin

- Horst Grig (1921–2008), Maler

- Hans Remky (1921–2010), Augenarzt

- Robert Wachs (1921–1989), Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

- Hans Detlefsen (1923–1992), Grafiker

- Werner Giese (1923–2003), Landespolizeidirektor in Hamburg, Kleinkünstler

- Siegfried Maruhn (1923–2011), Journalist und Buchautor

- Werner Abrolat (1924–1997), Schauspieler

- Annemarie in der Au (1924–1998), Schriftstellerin

- Hansgeorg Bartenwerfer (1924–2005), deutscher Psychologe

- Lothar Nakat (1925–2020), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker

- Günter Wyszecki (1925–1985), deutsch-kanadischer Physiker, Farbforscher

- Hagen Mueller-Stahl (1926–2019), Theaterregisseur und Schauspieler

- Marlene Ramdohr-Bark (* 1926), deutsche Gebrauchsgrafikerin

- Heinz Wedler (1927–2012), Direktor des Kombinats Mikroelektronik Erfurt

- Günter M. Schelwokat (1929–1992), Verlagslektor und Herausgeber von Science-Fiction

- Horst Statkus (1929–2016), Theaterregisseur und Dramaturg

- Heinz Mamat (1930–2017), Bildhauer

- Armin Mueller-Stahl (* 1930), Schauspieler und Maler

- Maria Wasna (1930–2019), Psychologin, Rektorin der Universität Münster

- Sabine Bethmann (1931–2021), Schauspielerin

- Heinz David (1931–2019), Arzt, Medizinhistoriker

- Irene Crusius (1932–2021), Historikerin

- Stefan Thomas (* 1932), deutscher Bildhauer

- Kristel Neidhart (1933–2013), Schriftstellerin und Künstlerin

- Udo Vogel (1933–2015), Bauingenieur und Hochschullehrer

- Dietrich Höffler (1934–2020), Mediziner und Professor

- Martin Schwarz (* 1935), Studiendirektor und Politiker

- Hetum Gruber (1937–2019), Konzeptkünstler

- Günter Jaenicke (1937–2015), Politiker, Oberbürgermeister von Braunschweig

- Klaus Honnef (* 1939), Kunstkritiker und Kurator

- Irmgard Lindemann (* 1939), Buchhändlerin, Lehrerin, Autorin und Übersetzerin

- Dieter Hennig (* 1940), Althistoriker

- Jürgen Kurbjuhn (1940–2014), Fußballspieler

- Martin Oldiges (1940–2016), Jurist, Hochschullehrer

- Ulrich Matthée (* 1941), Politologe

- Gabriele Stein (1941–2020), Anglistin

- Klaus-Dieter Sieloff (1942–2011), Fußballspieler

- Christian Buttkus (1944–1965), Todesopfer an der Berliner Mauer

- Edgar Froese (1944–2015), Gründer und Kopf der Elektronik-Musik-Gruppe Tangerine Dream

- John Kay (* 1944), Rockmusiker (Steppenwolf)

- Pawel Kogan (1967–2005), Fußballspieler[51]

- Aljaksandr Paulau (* 1973), Ringer

Ehrenbürger

In zeitlicher Reihenfolge

- Julius Rosenbaum (1817)

- Friedrich Ehregott Reuter (1844)

- Jodocus Temme

- Ernst Suffert, Kreisphysikus und Armenarzt, Geh. Sanitätsrat (1862)

- Friedrich Habedanck (1877)

- Heinrich Kleffel (1885)

- Albert Wilhelm Behr (1842–1887), Superintendent der Reformierten Kirche (1887)

- Hermann Behr (1895)

- Friedrich von Moltke (1910)

- Hugo Schlegelberger, Kaufmann

- Paul von Hindenburg (1915)

- Otto von Below (1916)

- Erich Ludendorff (1916)

- Hermann von Eichhorn (1918)

- Johanna Wolff (1930)

- Armin Mueller-Stahl (7. Dezember 2011)

Wirtschaft und Infrastruktur

Heute gibt es in Sowetsk Betriebe der Zellstoff– und der Lebensmittelindustrie. Die 1897 gegründete Zellstoff-Fabrik Tilsit gehörte von 1907 bis zum Zweiten Weltkrieg als Zweigwerk zur Zellstofffabrik Waldhof AG. Die Stadt besitzt einen Flusshafen, mehrere Werften und einen der wichtigsten Straßengrenzübergänge zwischen Russland und Litauen an der Route Kaliningrad–Riga.

Es bestehen Eisenbahnverbindungen nach Tschernjachowsk (Insterburg), nach Kaliningrad sowie ins nahe Neman (Ragnit, nur Güterverkehr). Die Eisenbahnverbindung ins benachbarte Litauen ist stillgelegt. Bis 1945 betrieb Tilsit die Städtische Uferbahn (Hafengüterbahn).

Tilsiter Käse

Käsereien gab es bereits zu Ordenszeiten, 17 Ortschaften führten gleichzeitig den Namen Milchbude. Der Tilsiter Käse ist ein Ergebnis verbesserter Rezepturen durch holländische Mennoniten, Salzburger und Einwanderer aus der Schweiz. Diese waren nach der Großen Pest in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Religionsflüchtlinge ins entvölkerte nördliche Ostpreußen zugewandert oder folgten den Aufrufen der preußischen Herrscher. Die runden rotbraunen Käselaibe waren 10 cm hoch und hatten einen Durchmesser von ca. 25 cm. Sie wurden in Pergament (später in Stanniol) verpackt und wurden zu je zehn in Holzrollen versandt. Nur noch vereinzelt wird in Sowetsk Käse unter dem Namen „Sowjetskij“ oder „Tilsitskij“ in Kleinbetrieben hergestellt.

Tilsiter ist ein Schnittkäse aus Kuhmilch mit Rotschmiere-Rinde mit 30 bis 60 % Fett in der Trockenmasse. Er ist nach der ostpreußischen Stadt Tilsit, dem heutigen Sowetsk, benannt.

Herstellung und Eigenschaften

Der Tilsiter wird sowohl aus Rohmilch als auch aus pasteurisierter Milch gekäst, wobei die Rohmilchvariante meist um einige Nuancen geschmacksreicher ist.

Außer in der klassischen Radform wird der Käse zunehmend auch in Blockform hergestellt. Er hat eine dünne, bräunliche Rinde, die während der etwa sechs Monate dauernden Reifung mit Salzwasser und Rotschmierekulturen abgerieben wird. Der hellgelbe Teig ist geschmeidig, sehr elastisch und recht feucht, er bildet gerstenkorngroße Löcher und Schlitze. Die Geschmacksskala reicht von mild und leicht würzig bis kräftig pikant.

Tilsiter historisch

Käsereien gab es bereits unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, denn 17 Ortschaften führten gleichzeitig den Namen Milchbude. Der Tilsiter Käse ist ein Ergebnis verbesserter Rezepturen durch holländische Mennoniten, Salzburger und Einwanderer aus der Schweiz. Diese waren nach der Großen Pest in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Religionsflüchtlinge ins entvölkerte nördliche Ostpreußen zugewandert oder folgten den Aufrufen der preußischen Herrscher. Die runden rotbraunen Käselaibe waren 10 cm hoch und hatten einen Durchmesser von ca. 25 cm. Sie wurden in Pergament (später in Stanniol) verpackt und wurden zu je zehn in Holzrollen versandt.

Tilsiter heute

Anders als der „Schweizer Tilsiter“ ist der „Holsteiner Tilsiter“ ein Produkt mit geschützter geografischer Angabe.[1] Neben dem deutschsprachigen Raum ist der Käse unter anderem in Russland und Polen unter der Bezeichnung Tilsiter verbreitet (russisch Тильзитер, polnisch Tylżycki).

Zunehmend werden auch in Deutschland mildere bis geschmacklich fast schon an Edamer erinnernde Käse unter dem Namen Tilsiter vertrieben. Ebenso werden für Varianten andere Bezeichnungen wie „Altmecklenburger“, „Müritzer “oder „Nordsee-Käse“ verwendet. Dabei sind einige Varianten eher pikant und andere eher mild.

Schweizer Tilsiter

In der Ostschweiz wird seit 1893 Tilsiter hergestellt, nachdem zwei örtliche Käsehersteller das Rezept 1890 von einer Ostpreußenreise mitgebracht hatten. 1950 entstand in Bern die Schweizerische Geschäftsstelle für Tilsiter-Käse. Seit 1999 erfolgt der Vertrieb unter dem geschützten Markennamen „Tilsiter Switzerland“.[2] Die Produktion findet vorwiegend in den Kantonen Thurgau, St. Gallen und im Zürcher Oberland statt. Der Schweizer Tilsiter hat nicht die in Deutschland oder Dänemark gewöhnliche stark löchrige Form und ist im Geschmack nicht so herb ausgeprägt bzw. nicht vergleichbar. Die flachen runden Laibe haben eine Höhe von ca. 8 cm, einen Durchmesser von 25–30 cm und ein Gewicht von ca. 4,0–4,5 kg.

Die „Sortenorganisation (SO) Tilsiter Switzerland GmbH“, die Milchproduzenten, Tilsiter-Fabrikanten und Händlern gehört, verwaltet den Markennamen und bemüht sich auch um die Qualität und die Vermarktung des Tilsiters. Sie hat folgende Tilsitersorten definiert:

- Tilsiter Switzerland Mittelreif (rot-weiße Etikette) aus frischer Rohmilch, mit einer Reifezeit von 70–110 Tagen.

- Tilsiter Switzerland Surchoix (rot-schwarz-goldene Etikette) aus frischer Rohmilch, mit einer Reifezeit von 120–180 Tagen.

- Bio-Tilsiter Switzerland (rot-weiße Etikette mit Bio-Knospe) aus frischer Biomilch, mit einer Reifezeit von 70–110 Tagen (mittelreif) oder 120–180 Tagen (rezent).

- Past-Tilsiter Switzerland (grün-weiße Etikette) aus pasteurisierter Frischmilch, mit einer Reifezeit von 30–60 Tagen (mild).

- Rahm-Tilsiter Switzerland (gelb-weiße Etikette) aus pasteurisierter Frischmilch mit Rahmzusatz, mit einer Reifezeit von 30–75 Tagen.

- Bio-Rahm-Tilsiter Switzerland (gelb-weiße Etikette mit Bio-Knospe) aus pasteurisierter frischer Biomilch mit Biorahmzusatz, mit einer Reifezeit von 30–75 Tagen.

Die verschiedenen Sorten haben einen Fettgehalt von mindestens 45 % Fett in der Trockenmasse, mit der Ausnahme von Rahm-Tilsiter und Bio-Rahm-Tilsiter, die mindestens 55 % Fett in der Trockenmasse haben.

2007 wurden 3787 Tonnen Schweizer Tilsiter produziert, davon 53 % von den Sorten Mittelreif, Surchoix, Bio-Tilsiter und Alpenland-Tilsiter, 40 % von der Sorte Past-Tilsiter und 7 % von den Sorten Rahm-Tilsiter und Bio-Rahm-Tilsiter.

Im Export wurde zeitweise der Tilsiter als „Royalp“ angeboten, um Namensprobleme zu umgehen. Seit 2016 wird der Schweizer Tilsiter unter dem Namen „Swizzrocker“ in Deutschland vertrieben.

Holsteiner Tilsiter

Unter der Bezeichnung Holsteiner Tilsiter ist Tilsiter Käse aus dem gesamten Bundesland Schleswig-Holstein seit 2013 als geschützte geographische Angabe (g.g.A.) geschützt. In der Antragsbegründung heißt es, dass dieser Käse im gesamten Gebiet des heutigen Bundeslandes bereits seit den 1920er Jahren hergestellt wird. Der so geschützte Käse kann aus pasteurisierter Milch wie aus Rohmilch hergestellt sein, die nicht aus dem genannten Gebiet stammen muss. Auch an die Fütterung der Kühe werden keine Anforderungen gestellt. Lediglich die Herstellung muss in der genannten Region erfolgt sein. Der Fettgehalt beträgt zwischen 30 und 60 % in der Trockenmasse. Die Reifezeit des Käses beträgt mindestens fünf Wochen.

..,-