Revanchismus der Russische Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika

Russische Föderation und Vereinigten Staaten von Amerika erheben Ansprüche an ehemalige Postgebiete

Postgebiete: Kanada, Grönland und Panama

(‘Die Söhne Hitler’s‘: Putin und Trump)

Trump will Kanada, Grönland und den Panamakanal

Nach dem Rücktritt des kanadischen Premierministers Trudeau hat der designierte US-Präsident ein weiteres Mal darüber philosophiert, dass das Nachbarland im Norden der “51. Staat” der USA werden solle. Zudem schielt Trump nach Grönland.

Kurz nach der Rücktrittsankündigung von Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat der designierte US-Präsident Donald Trump seine Erwägungen wiederholt, dass die USA Kanada übernehmen sollten.

Trudeau war am Montag unter Berufung auf interne Streitigkeiten und nach anhaltender Kritik an seiner Amtsführung als Parteichef der Liberalen zurückgetreten und führt die Geschäfte als Regierungschef so lange weiter, bis die Partei einen Nachfolger gefunden hat. Er beendet damit eine fast zehn Jahre währende Amtszeit.

Als Reaktion darauf schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, dass es keine Zölle geben würde, wenn Kanada mit den USA fusioniert: “Es gäbe keine Zölle, die Steuern würden stark sinken und sie wären VOLLSTÄNDIG SICHER vor der Bedrohung durch russische und chinesische Schiffe, die sie ständig umgeben.”

Trump leitete seinen Tweet ein mit dem Hinweis: “Die Vereinigten Staaten können nicht länger die massiven Handelsdefizite und Subventionen hinnehmen, die Kanada braucht, um sich über Wasser zu halten. Justin Trudeau wusste das und ist zurückgetreten.”

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump über einen Beitritt Kanadas zu den USA nachdenkt. Im Dezember behauptete er, dass “viele” Kanadier einen Zusammenschluss der beiden Länder wünschten, doch einer Umfrage zufolge liegt die Zahl bei 13 %.

Kritiker hielten den Zeitpunkt von Trudeaus Rücktritt für schlecht durchdacht, da er wenige Wochen vor Trumps Amtseinführung als Präsident der USA erfolgt. Trump hat angedroht, an seinem ersten Tag im Amt umfassende Zölle von 25 % auf kanadische Waren zu erheben.

“Der Rücktritt bedeutet, dass Trudeau nur noch sehr wenig tun kann, um Trumps Zolldrohung abzuwenden”, sagte der ehemalige kanadische Botschafter in den USA David MacNaughton am Montag gegenüber CBC News. Trudeau hätte den Schritt schon vor Monaten machen sollen, damit Kanada sich auf Trumps Zolldrohungen vorbereiten kann, vor deren wirtschaftlichen Auswirkungen Ökonomen gewarnt haben.

“Macht Grönland wieder groß”

In einem Posting am Montagabend wiederholte Trump außerdem seine Erwägungen, dass die USA Grönland übernehmen sollten.

“Ich habe gehört, dass die Menschen in Grönland ‘MAGA’ sind. Mein Sohn Don Jr. und verschiedene Vertreter werden dorthin reisen, um einige der großartigsten Gegenden und Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Grönland ist ein unglaublicher Ort, und die Menschen werden enorm davon profitieren, wenn es Teil unserer Nation wird”, postete Trump, während sein Sohn Donald Trump Jr. sich auf den Weg nach Grönland machte.

Der dänische Rundfunksender DR zitierte den Leiter des Außenministeriums, Mininnguaq Kleist, dass der Besuch von Trump Jr. ein persönlicher Besuch sei und es keine Anfragen für ein Treffen mit der grönländischen Regierung gebe.

Die Insel im Nordatlantik war eine dänische Kolonie, bis sie 1979 ein selbstverwaltetes Gebiet Dänemarks wurde. Im Januar wiederholte der grönländische Regierungschef Mute Egede die Forderung nach einem Unabhängigkeitsreferendum auf der Insel.

Egede hat sich zunächst nicht zu Trumps jüngsten Behauptungen. Im Dezember hatte er aber erklärt, Grönland stehe “nicht zum Verkauf und wird auch nie zum Verkauf stehen”.

Trump hat schon früher Ansprüche auf Grönland aufgestellt. Als er bekanntgab, wen er als US-Botschafter in Dänemark einsetzen wolle, schrieb er: “Für die Zwecke der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der ganzen Welt sind die Vereinigten Staaten von Amerika der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit ist.”

In seiner ersten Amtszeit sagte er eine für August 2019 geplante Reise nach Dänemark ab, nachdem die dänische Regierung sich geweigert hatte, Grönland an die USA zu verkaufen. Die Insel liegt zwischen dem Atlantik und dem Arktischen Ozean und beherbergt einen großen US-Militärstützpunkt.

Die grönländische Parlamentsabgeordnete Aaja Chemnitz schrieb auf Facebook, dass die Menschen in Grönland die Avancen des designierten Präsidenten von sich weisen sollten. “Lasst nicht zu, dass Trump den Wahlkampf in Grönland kontrolliert und die Bevölkerung als Verlierer in diesem Spiel zurücklässt”. Es sei “unglaublich, dass einige so naiv sein können zu glauben, dass wir glücklich werden, wenn wir amerikanische Staatsbürger werden.”

Schon im August 2019 hatte sie gegen Trumps Idee, Grönland zu kaufen, gewettert und betont: “Im Gegenteil, eine bessere und gleichberechtigte Partnerschaft mit Dänemark sollte der Weg zu einem stärkeren und letztendlich freieren Grönland sein.”

Donald Trumps Ansprüche auf den Panamakanal

Die Miraflores-Schleusen des Panamakanals in der Nähe von Panama-Stadt, Panama, am Montag, 23. Dezember 2024. Der designierte Präsident Donald Trump sagte am Samstag, dass für die Durchfahrt des Panamakanals von US-Kriegs- und Handelsschiffen exorbitante Preise und Gebühren verlangt würden, und forderte eine Senkung der Gebühren, andernfalls müsse Panama den Kanal an die USA zurückgeben.

Der designierte Präsident Donald Trump schloss militärischen oder wirtschaftlichen Zwang nicht aus, als er während einer Pressekonferenz am Dienstag seine Pläne für einen größeren Einfluss der USA auf Grönland, Kanada und den Panamakanal darlegte. Trump wurde ausdrücklich gefragt, ob er klarstellen würde, dass er keine militärische Konfrontation in Erwägung ziehe, um die Kontrolle der USA über Grönland oder den Panamakanal zu erlangen, und antwortete, er werde sich „darauf nicht festlegen“. „Ich kann Ihnen bei keinem dieser beiden Punkte etwas versichern, aber eines kann ich sagen: Wir brauchen sie für unsere wirtschaftliche Sicherheit“, sagte Trump in seinem Resort Mar-a-Lago in Florida. Er fügte hinzu, dass es „wirklich etwas wäre, wenn die USA Kanada annähmen“, und ging damit auf seine Bedenken hinsichtlich der US-Militärhilfe und der Handelsdefizite mit dem nördlichen Nachbarn ein. „Wir sind gute Nachbarn, aber wir können das nicht ewig bleiben“, sagte Trump. Insgesamt betrachtet, zeigten diese Kommentare eine bemerkenswerte Bereitschaft des designierten Präsidenten, US-Verbündeten mit Zwang zu drohen, wenn sie seinen Forderungen nicht nachgeben wollten.

Während die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen militärischen Konflikts gering ist – Trump hat auch seine isolationistische Außenpolitik vertreten und gesagt, er wolle vermeiden, US-Truppen in Gefahr zu bringen – könnten seine impliziten Drohungen langjährige Beziehungen auf den Kopf stellen. Trump sagte, er würde „hohe“ Zölle einsetzen, um Dänemark dazu zu bewegen, Grönland aufzugeben, das ein selbstverwaltetes Territorium des Landes ist. „Die Leute wissen nicht einmal, ob Dänemark ein gesetzliches Recht darauf hat, aber wenn ja, sollten sie es aufgeben, weil wir es für die nationale Sicherheit brauchen“, sagte Trump. „Das ist für die freie Welt, ich spreche vom Schutz der freien Welt.“ Die Bemerkungen kamen, nachdem Trump zuvor angedeutet hatte, er würde versuchen, den US-Einfluss in der westlichen Hemisphäre auszuweiten, unter anderem durch die Umbenennung des Golfs von Mexiko in „Golf von Amerika“, was einen Streit mit einem wichtigen benachbarten Handelspartner und Verbündeten eskalieren ließ. „Wir werden den Namen des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika ändern, der einen wunderschönen Ring hat, der ein großes Gebiet abdeckt“, sagte Trump. „Was für ein schöner Name und er ist angemessen“, fügte er hinzu.

Er ging nicht näher darauf ein, wie er versuchen würde, die Umbenennung des Gewässers durchzusetzen. Trump sagte auch, er würde „wirtschaftlichen Druck“ ausüben, um Kanada zu zwingen, der 51. Staat der USA zu werden, eine Entwicklung, die er in den letzten Wochen wiederholt ins Spiel gebracht hatte. Trump sagte, die USA subventionieren Kanada und brauchen ihre Produkte, darunter Autos und Milch, nicht. „Im Grunde schützen wir Kanada“, sagte Trump. „Wir geben Hunderte von Milliarden pro Jahr aus, um uns um Kanada zu kümmern. Wir verlieren durch Handelsdefizite.“ Trump ging nicht näher darauf ein, wie er diese Änderung erreichen will, oder gab weitere Einzelheiten zu seinen Plänen bekannt. Der künftige Präsident griff Mexiko während der Pressekonferenz an und sagte, das Land nutze die USA im Handel aus und sei von massiven Problemen geplagt, wobei er auf die mit Drogenbanden verbundene Gewalt hinwies. „Wir haben ein riesiges Defizit mit Mexiko und wir helfen Mexiko sehr. Sie werden im Wesentlichen von den Kartellen kontrolliert, und das können wir nicht zulassen“, sagte Trump. „Mexiko steckt wirklich in Schwierigkeiten, in großen Schwierigkeiten, es ist ein sehr gefährlicher Ort, und wir werden einen zukünftigen Termin bekannt geben. Ziemlich bald werden wir uns ändern, denn wir machen dort die meiste Arbeit, und es ist unsere Arbeit.“ Trump hat angekündigt, in seiner zweiten Amtszeit eine härtere Haltung gegenüber Mexiko und Kanada einzunehmen, und droht den Ländern mit neuen Zöllen, wenn sie nicht mehr tun, um den Zustrom von Migranten und illegalen Drogen über die US-Grenzen einzudämmen.

Die Ukraine war nur der Anfang, jetzt kommt die DDR und Ost-Berlin

Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Büchern gehört “Russendisko”. Kürzlich erschien sein neuestes Buch “Die Wellenreiter. Geschichten aus dem neuen Deutschland”.

Die separatistischen Regierungen in den beiden ostukrainischen Provinzen wurden von Moskau eingesetzt und finanziert, sie bestehen nicht aus Bergarbeitern. Die Donezker “Volksrepublik” wird mit Denis Puschilin von einem ehemaligen Manager geleitet, der als Chef einer berühmt-berüchtigten Finanzpyramide die halbe Ukraine um ihr Erspartes gebracht hat. Die Lugansker “Volksrepublik” wird wiederum von einem ehemaligen Oberst der ukrainischen Staatssicherheit geführt, der die Seiten gewechselt hat.

Putins Sprechpuppen

Seiner Entscheidung gingen zwei wichtige Ereignisse voraus: Zum einen die im Fernsehen übertragene Sitzung des russischen Sicherheitsrates, die vielen meiner Landsleute die Sprache verschlagen hat. Es wird an den Stammtischen Russlands wie in jedem anderen Land oft und gern über die Unfähigkeit und Albernheit der politischen Führung gelästert, doch ein solches laienhaftes Puppentheater, erwachsene Männer, die verzweifelt versuchten, ihrem Boss drei Sätze von den Lippen abzulesen? Ein solches Theater kannte man bis jetzt nur aus Komödien wie “The Dead of Stalin” und ähnlichen Filmen.

Diese Sitzung zeigte deutlich: Es gibt in Russland keine kollektiven Entscheidungsträger, der politische Kurswechsel des größten Landes der Welt findet im Kopf eines einzigen Mannes statt. Und Wladimir Putin hatte schon längst alles für sich und sein Land entschieden.

Gleich nach der Sitzung hielt er zum anderen eine einstündige Rede im Fernsehen, um die Beschlüsse des Sicherheitsrates zu erläutern. Seine Krawatte bewegte sich auf dem Bildschirm wie ein Perpendikel, man sah, dass diese Rede vor längerer Zeit aufgenommen worden war. Sie war angeblich an das eigene Volk, in Wahrheit aber an die Weltöffentlichkeit gerichtet.

“Um meine Handlungen zu erklären”, sagte der russische Präsident, “muss ich weit in die Vergangenheit ausholen. Damals vor 100 Jahren …”

Er erzählte ferner, dass es keine Ukraine gebe, sie sei erst vom Oberrevolutionär Wladimir Lenin künstlich erschaffen worden, um der kommunistischen Diktatur den Anschein einer Union, einer Mehrstaatlichkeit zu verleihen.

“Größte geopolitische Katastrophe”

Seine Vorgänger hätten viele Fehler gemacht, die in der letzten Konsequenz zum Zerfall der Sowjetunion geführt hätten, sagte der Präsident. Und diese Fehler möchte er jetzt rückgängig machen. Den Zerfall der Sowjetunion bezeichnet Putin oft und gern als “die größte geopolitische Katastrophe des vorigen Jahrhunderts”. Größer als beide Weltkriege zusammen. Ich denke, dass er diesen Zerfall als sein eigenes Versagen betrachtet, als seine persönliche “Katastrophe”.

Als junger Offizier hatte Putin für die Sicherheit dieses Staates zu sorgen, hatte aber nicht genug aufgepasst, der Staat ging verloren. Heute, gut 30 Jahre später, als allmächtiger Diktator sieht er sich in der Lage, diesen Fehler wieder wettzumachen. Putin will quasi in Handarbeit das Rad der Geschichte rückwärts drehen. Den Europäern ist dieser Mann höchst suspekt, die Politiker des Westens nennen ihn “aus der Zeit gefallen”. Oder Schlimmeres.

Aus meiner Armeezeit weiß ich noch den Grundsatz: “Es wird niemand für verrückt erklärt, solange er keine Seife isst.” Und Putin isst keine Seife. Man muss kein erfahrener Geheimdienstler sein, um zu erkennen, dass der Moment für eine Invasion gegen den Westen äußerst günstig ist, der Westen schwächelt.

Demokratien, mit ihren freien, launischen Bürgern, die ihre größte Sorge im Ausstoß von CO2 sehen, können ein leichtes Opfer sein. Das menschliche Leben ist im Westen zu wertvoll, um es dafür aufs Spiel zu setzen, anderswo gegen die Ungerechtigkeit und für die Freiheit zu kämpfen.

Für Putin ist die Nato ein Papiertiger

Diese Exklusivität macht aber das Leben in bestimmten Situationen wertlos. Die Bilder der zurückgelassenen Afghanen, die sich an die Fahrwerke amerikanischer Flugzeuge klammerten, haben Putin sicher gut gefallen und ihn überzeugt: Die Nato ist ein Papiertiger und nicht zum Kämpfen gedacht.

Also schickte er seine Panzer über die Grenze und besetzte die Ostukraine. Damit ist sein Plan aber keineswegs erfüllt. Wenn nicht in der nächsten, dann in seiner übernächsten Rede wird er sich und die Welt laut fragen, was ist eigentlich mit der DDR? Damals, als die russische Armee Ostdeutschland verlassen hat, hätten die Amerikaner sich in Zurückhaltung üben müssen, haben aber ihre Versprechen nicht erfüllt. So denkt sich das Putin.

Achsenmächte und dessen Ansprüche an Gebiete

Vor 1945

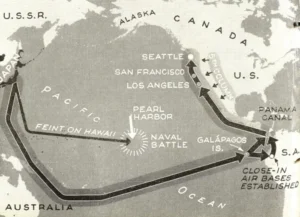

Operationen der Japaner in Nord Amerika

Japanische U-Boot-Operationen

Vor der Westküste der Vereinigten Staaten kam es innerhalb der Sichtweite von Städten wie Los Angeles und Santa Monica mehrmals zu Angriffen auf den Schiffsverkehr. Zwischen 1941 und 1942 operierten mehr als zehn japanische U-Boote vor der Westküste. Diese griffen amerikanische, kanadische und mexikanische Schiffe an und versenkten zehn von ihnen.

Angriff auf Ellwood

Der erste Beschuss des amerikanischen Festlands durch die Achsenmächte geschah am 23. Februar 1942, als das japanische U-Boot I-17 das Ellwood-Ölfeld westlich von Goleta, nahe Santa Barbara, Kalifornien, angriff. Auch wenn nur ein Pumpenhaus und ein Steg nahe einer Ölquelle beschädigt wurden, meldete Fregattenkapitän Nishino Kōzō (西野 耕三) nach Tokio, dass er ganz Santa Barbara in Brand gesteckt habe. Der Angriff forderte keine Opfer und der Schaden belief sich auf etwa 500 bis 1000 US-Dollar. Was folgte, war vor allem die Angst vor einer Invasion der Westküste.

Angriff auf den Leuchtturm Estevan Point

Am 20. Juni 1942 feuerte das japanische U-Boot I-26 unter dem Kommando von Fregattenkapitän Yokota Minoru (横田 稔) 25 bis 30 140-mm-Geschosse auf den Leuchtturm Estevan Point (Vancouver Island, British Columbia) ab, verfehlte ihn jedoch. Dies war der erste Angriff auf kanadischen Boden seit dem Britisch-Amerikanischen Krieg des Jahres 1812. Auch wenn keine Menschen zu Schaden kamen, hatte die darauffolgende Verdunklung der äußeren Stationen desaströse Auswirkungen auf die Schifffahrt.

Angriff auf Fort Stevens

Am 21. und 22. Juni 1942 feuerte das japanische U-Boot I-25 unter dem Kommando von Fregattenkapitän Tagami Meiji (田上 明治) mehrere Geschosse auf die Militärbasis Fort Stevens ab. Der aus der Mündung des Columbia Rivers, Oregon, erfolgte Beschuss war der einzige Angriff auf eine Militäreinrichtung auf dem amerikanischen Festland. Der einzige dokumentierte Schaden war an einem Baseballfeld zu finden. Weiterhin wurden jedoch noch einige große Telefonkabel beschädigt. Den Schützen in Fort Stevens wurde es während des Vorfalls verboten, das Feuer zu erwidern, da die Japaner so ein besseres Ziel gehabt hätten. Das japanische U-Boot wurde letztendlich von einem amerikanischen Trainingsflugzeug gefunden. Trotz eines darauffolgenden Bomberangriffs gelang I-25 die Flucht.

Fort Stevens war eine Küstenbefestigung der US-Armee im US-Bundesstaat Oregon. Das Fort bildete die Hauptbefestigung der aus drei Forts umfassenden Küstenbefestigung der Mündung des Columbia River. Die beiden anderen Forts waren Fort Canby und Fort Columbia im US-Bundesstaat Washington. Fort Stevens war während des Amerikanischen Bürgerkriegs errichtet worden und diente bis 1952 militärischen Zwecken.

Lookout-Luftangriffe

Der erste Luftangriff einer feindlichen Streitkraft auf amerikanisches Festland erfolgte am 9. September 1942 auf den Mount Emily (Brookings (Oregon)), in Form der so genannten Lookout-Luftangriffe. Es war der Versuch eines japanischen Wasserflugzeugs, Modell Yokosuka E14Y, mit Brandwaffen einen Waldbrand zu verursachen. Das Flugzeug, das von Fujita Nobuo (藤田 信雄) gesteuert wurde, war vom japanischen U-Boot I-25 gestartet worden. Es wurden keine größeren Schäden verursacht, auch nicht bei einem weiteren Angriff am 29. September. Der Abwurfort vom 9. September 1942 wurde 2006 als Denkmal in das National Register of Historic Places aufgenommen und trägt die Bezeichnung Wheeler Ridge Japanese Bombing Site.

Ballonbombenangriffe

Zwischen November 1944 und April 1945 startete die japanische Marine über 9.000 Ballonbomben in Richtung Vereinigte Staaten. Vom damals erst entdeckten Jetstream getrieben segelten sie über den Pazifischen Ozean nach Nordamerika, wo sie Waldbrände auslösen und andere Schäden anrichten sollten. Laut Berichten kamen etwa 300 der Ballonbomben in Nordamerika an, ohne wirklich schwere Schäden anzurichten. Insgesamt kamen bei den Angriffen auf das nordamerikanische Festland während des Zweiten Weltkriegs sechs Menschen (fünf Kinder und eine Frau) ums Leben, als eines der Kinder auf eine Bombe in der Nähe von Bly, Oregon trat und diese explodierte. Die Stelle wird heute von einem Steinmonument markiert, das im Mitchell-Erholungsgebiet im Fremont-Winema-Nationalwald steht. Berichte der Royal Canadian Mounted Police und des kanadischen Militärs geben an, dass die Ballonbomben bis nach Saskatchewan vordrangen. Weiterhin geht man davon aus, dass eine solche Bombe der Grund für das dritte Feuer der Tillamook-Brände war. Ein Mitglied des 555th Parachute Infantry Battalion starb am 6. August 1945 bei der Bekämpfung eines Feuers im Nordwesten der USA. Weitere Verwundungen des 555. umfassten zwei Knochenbrüche und 20 andere Verletzungen.

Operationen des Deutschen Reiches in Nord Amerika

USA

Unternehmen Pastorius

Unternehmen Elster

Das Unternehmen Elster war der Deckname einer deutschen Militäroperation im Zweiten Weltkrieg, die Informationen über militärische und technologische Einrichtungen der USA sammeln sollte.

Unter dem Kodenamen Operation Elster gab es 1944 einen weiteren Infiltrationsversuch deutscherseits gegen die USA. Teil dieser Operation waren Erich Gimpel und der deutsch-amerikanische Überläufer William Colepaugh. Ihre Aufgabe war, Informationen über das Manhattan-Projekt zu beschaffen und es, wenn möglich, zu sabotieren. Die beiden starteten in Kiel mit U-1230, das sie am 30. November 1944 an den Hancock Point in Maine brachte. Sie gelangten bis nach New York und kamen unentdeckt voran, doch Colepaugh beging später Fahnenflucht. Nachdem Gimpel ihm darauf das Gepäck und den Koffer mit Spionageinhalt wegnehmen konnte, kam Colepaugh in seiner aussichtslosen Lage bei alten Bekannten unter, die am 26. Dezember das FBI informierten. Colepaugh verriet den gesamten Plan, woraufhin Gimpel vier Tage später verhaftet wurde. Gimpel gelang es, noch vor seiner Verhaftung eine Nachricht über die atomare Bewaffnung der USA an den Abwehrdienst in Deutschland zu funken. Beide erhielten die Todesstrafe, die aber später in lebenslange Haft umgewandelt wurde. Gimpel verbrachte daraufhin die nächsten zehn Jahre im Gefängnis. Colepaugh wurde 1960 entlassen und gründete ein Geschäft in King of Prussia, Pennsylvania, bevor er sich in Florida zur Ruhe setzte.

Kanada

Deutsches Reich Landungen in Kanada

Vom Beginn des Krieges 1939 an bis zum Kriegsende in Europa wurden einige Häfen an der Atlantikküste Kanadas zu wichtigen Nachschubverbindungen für das Vereinigte Königreich und später für die alliierten Landoffensiven auf dem europäischen Festland. Halifax und Sydney, Nova Scotia, waren die Ausgangshäfen für Konvois, wobei in Halifax die schnellen Konvois und in Sydney die langsamen Konvois ihre Überfahrt nach Europa begannen. Beide Häfen waren schwer gesichert und mit Küstenradarstellungen, Flutlichtbatterien und Küstenartillerie ausgestattet. Alle diese militärischen Verteidigungsanlagen wurden durch reguläres und Reservepersonal der Royal Canadian Navy und Royal Canadian Army besetzt. Strikte Verdunkelungsmaßnahmen wurden verhängt und Anti-U-Boot-Netze wurden vor den Hafeneinfahrten installiert. Weniger bedeutend war der Hafen von Saint John, wo besonders nach dem amerikanischen Kriegseintritt im Dezember 1941 Kriegsmaterial verladen wurde. Am 23. Februar 1940 trug der Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine, Erich Raeder, Adolf Hitler „Überlegungen zum Einsatz von zwei U-Booten mit Minen und Torpedos gegen Halifax“ vor, das Protokoll vermerkte dazu jedoch: „Führer lehnt Einsatz ab wegen psychologischer Wirkung auf USA“. Im Juni 1941 erschien mit U 111 das erste deutsche Unterseeboot vor Kanada. Es hatte den Auftrag, die Seeverkehrslage an der kanadischen Atlantikküste für spätere Angriffe auf die kanadische Schifffahrt zu erkunden. Bei der Erkundungsfahrt wurde das U-Boot durch Packeis, Eisberge und Nebel behindert. Als letztes Schiff vor der kanadischen Küste wurde am 16. April 1945 der auf U-Boot-Jagd befindliche Minensucher HMCS Esquimalt von U 190 versenkt.

St. Martins, New Brunswick

Etwa zur gleichen Zeit wie die Dasch-Operation (25. April 1944) landete der deutsche Abwehr-Agent Marius A. Langbein mit einem U-Boot in der Nähe des kanadischen St. Martins, New Brunswick. Seine Aufgabe war die Beobachtung des Schiffsverkehrs in Halifax, Nova Scotia, welcher der Hauptablegeplatz von Atlantikkonvoys war. Langbein entschloss sich jedoch bald darauf gegen das Projekt und zog nach Ottawa, wo er von den ihm zur Verfügung gestellten Geldern lebte. Im Dezember 1944 stellte er sich den kanadischen Behörden.

New Carlisle, Quebec

Im November 1942 versenkte U-518 zwei mit Eisenerz beladene Frachter vor Bell Island, Conception Bay (Neufundland). Trotz eines Angriffs der Royal Canadian Air Force gelang es am 9. November 1942, den Spion von Janowski in New Carlisle (Québec) abzusetzen. Werner Alfred Waldemar von Janowski (Abwehr-Codename „Bobbi“, alliierter Codename WATCHDOG) war ein deutscher Nazi-Spion im Zweiten Weltkrieg und der erste Doppelagent der Royal Canadian Mounted Police. Am 9. November 1942, gegen 5 Uhr morgens, verließ er erfolgreich das deutsche U-Boot U-518 in der Chaleur Bay, 6,4 km westlich von New Carlisle, Quebec. Janowski versuchte, New Carlisle mit dem erstbesten Zug zu verlassen, nachdem er sich in einem örtlichen Hotel kurz ausgeruht und frisch gemacht hatte, wurde aber schnell gefangen genommen. Bei der Durchsuchung seiner persönlichen Sachen fand man unter anderem einen äußerst leistungsstarken Radiosender. Später arbeitete er als Doppelagent, der falsche Informationen an die Abwehr nach Deutschland schickte. Die Effektivität und Ehrlichkeit seiner „Wende“ wird auch heute noch diskutiert.

Wetterstation Kurt, Martin Bay

Während des Seekriegs waren vor allem genaue Wetterinformationen von Wichtigkeit. Deswegen stach am 18. September 1943 U-537 von Kiel aus in See. Das Ziel der aus einem meteorologischen Team um Professor Kurt Sommermeyer bestehenden Besatzung war Martin Bay, das sie über das norwegische Bergen erreichen sollte. Am 22. Oktober kam sie in der Nähe des nördlichsten Punktes von Labrador in Martin Bay an, wo sie eine automatische Wetterstation (Wetterstation Kurt oder auch Wetter-Funkgerät Land-26) errichtete. Die Station wurde mit Batterien betrieben, von denen man ausging, sie würden etwa drei Monate lang halten. Anfang Juli 1944 machte sich U-867 von Bergen aus auf den Weg, die Ausrüstung der Station auszutauschen, wurde aber auf dem Weg dorthin versenkt. Die Wetterstation blieb bis in die 1980er-Jahre hinein unzerstört; heute steht sie im Canadian War Museum.

Atlantikschlacht

Deutsches Reich U-Boot-Operationen

Nach dem Rückzug der letzten schweren deutschen Überwasserstreitkräfte aus den französischen Atlantikhäfen im Februar 1942 (Unternehmen Cerberus) wurde die Atlantikschlacht von deutscher Seite fast ausschließlich als U-Boot-Krieg geführt.

Unternehmen Paukenschlag

Das Unternehmen Paukenschlag war der Deckname einer deutschen Militäroperation der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg. Im Januar 1942 wurden auf Befehl von Admiral Dönitz fünf Langstrecken-U-Boote an die US-amerikanische Ostküste entsandt. Sie legten 5.500 km zurück, um dort in Stellung und auf Jagd zu gehen. Unter dem Begriff werden häufig das eigentliche „Unternehmen Paukenschlag“ und die Folgeunternehmen, die keine eigenen Bezeichnungen erhielten, zusammengefasst.

U 537

U-Boot U-537 vom Typ IXC/40 vor Anker in Martin Bay, Labrador.

U 537 war ein deutsches U-Boot vom Typ IX C/40 der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg. U 537 führte drei Feindfahrten durch, auf der ersten die einzige Landung unter Waffen in Nordamerika während des Zweiten Weltkriegs, als es am 22. Oktober 1943 die automatische Wetterstation Kurt in der Martin Bay auf Labrador errichtete. Die Reste der Funkstation wurden zufällig 1981 wiederentdeckt. Die zweite Feindfahrt führte das U-Boot von Lorient nach Batavia in Südostasien. Am 10. November 1944 wurde U 537 auf seiner dritten Feindfahrt in der Javasee östlich von Surabaya mit der 58-köpfigen Mannschaft durch Torpedos des amerikanischen U-Boots USS Flounder versenkt.

Schlacht um Bell Island, Neufundland

1942 kam es zu drei großen Angriffen, als deutsche U-Boote vier Eisenerz-Frachter angriffen, die für eine DOSCO-Mine in Wabana auf Bell Island, im neufundländischen Conception Bay, fuhren. Dabei sanken vier Erzboote und über 60 Mann verloren ihr Leben. Damit ist die Insel einer der wenigen Orte im Dominion Neufundland, die während des Zweiten Weltkriegs angegriffen wurden. Die Deutschen versuchten auch, St. John’s, die Hauptstadt Neufundlands, einzunehmen. Diese Gefechte gelten als Teil der größeren Schlacht am Sankt-Lorenz-Strom. Bell Island liegt in der Conception Bay, Neufundland, und die Gewässer waren Teil einer wichtigen atlantischen Konvoiroute, die den Nachschub aus den USA zu ihren Verbündeten in Europa ermöglichte. Viele Schiffe brachten in diesen Gewässern Nachschub für die britischen Truppen, aber viele dieser Nachschubwege wurden von den deutschen U-Booten abgeschnitten. Im weiteren Verlauf des Krieges sanken zahlreiche weitere Schiffe, was zum Tod von über 137 Menschen führte. Die SS Saganaga und die SS Lord Strathcona wurden am 5. September 1942 von U-513 versenkt, während die SS Rosecastle und die P.L.M 27 am 2. November 1942 von U 518 versenkt wurden. Nach diesen Angriffen wurde ein Torpedo auf den 3.000 Tonnen schweren Collier Anna T geschossen, der sein Ziel aber verfehlte, in einem Ladepier der DOSCO einschlug und explodierte. Am 14. Oktober 1942 wurde die Caribou, eine Fähre der Newfoundland Railway, vom deutschen U-Boot U 69 beschossen und versank in der Cabotstraße, südlich von Port aux Basques. Die Caribou hatte 45 Besatzungsmitglieder und 206 zivile und militärische Passagiere an Bord. 137 starben bei dem Angriff, viele von ihnen waren Neufundländer.

Wetterstation Kurt

Die Wetterstation Kurt (oder auch: Das Wetterfunkgerät Land-26, WFL-26) war eine vollautomatische Wetterstation, die von der Besatzung des deutschen U-Boots U 537 im Süden der kleinen Hutton-Halbinsel auf der nördlichen Labrador-Halbinsel im Oktober 1943 errichtet wurde. Die Installation war die einzige deutsche militärische Operation an Land in Nordamerika während des Zweiten Weltkriegs.

Angriff auf Ellwood

Als Angriff auf Ellwood wird der Beschuss von Küstenzielen der Vereinigten Staaten von Amerika am 23. Februar 1942 in der Nähe von Santa Barbara, Kalifornien bezeichnet, den ein japanisches U-Boot im Zweiten Weltkrieg unternahm. Trotz des geringen Schadens löste das Ereignis die Furcht vor einer Invasion an der Westküste der Vereinigten Staaten aus und beflügelte die Entscheidung für die Internierung japanischstämmiger Amerikaner. Es war der erste Beschuss des nordamerikanischen Festlandes während des Zweiten Weltkriegs.

Angriff auf Leuchtturm von Estevan Point

Der Leuchtturm von Estevan Point befindet sich auf der gleichnamigen Landzunge im Hesquiat Peninsula Provincial Park an der Westküste von Vancouver Island, Kanada. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Leuchtturm von Estevan Point 1942 vom japanischen U-Boot I-26 beschossen. Dies war der erste feindliche Angriff auf kanadischen Boden seit den Fenian-Angriffen von 1866 und 1871. Derzeit wird Estevan Point noch von der kanadischen Küstenwache betreut und der Leuchtturm ist seit 2022 noch aktiv. Das Licht sendet alle 15 Sekunden ein Doppelblitzsignal aus, wobei sich die Brennebene 37,5 m (123 Fuß) über dem Meeresspiegel befindet.

Angriff auf Fort Stevens

Der Angriff auf Fort Stevens erfolgte im Juni 1942 im amerikanischen und pazifischen Kriegsschauplatz des Zweiten Weltkriegs. Das Kaiserlich Japanische U-Boot I-25 feuerte auf Fort Stevens, das die Oregon-Seite der pazifischen Zufahrt des Columbia River verteidigte.

Grönland

Grönland im Zweiten Weltkrieg

Besatzung der deutschen Wetterstation Edelweiss II ergibt sich den US-Amerikanern, Oktober 1944.

Besatzung der deutschen Wetterstation Edelweiss II ergibt sich den US-Amerikanern, Oktober 1944.

Operation Arashi (Storm)

Wie Deutschland wollte auch Japan den Kanal angreifen. Yamamoto war in die Planungen involviert, da er nicht nur Pearl Harbor, sondern auch den Kanal angreifen wollte, um den Krieg hinauszuzögern. Es wurden Nachbildungen des Kanals gebaut und Piloten darin geschult, die Schleusentore anzugreifen (sie stellen ein schwieriges Ziel dar). Obwohl Yamamoto nie daran dachte, Flugzeugträger so weit von Japan weg zu schicken (8000 Meilen), wollte er, dass die Marine seine U-Boot-Flugzeugträger baute, die drei Seiran-Flugzeuge tragen konnten. Obwohl sie erst spät im Krieg gebaut wurden (I-400, I-401), wäre dieser Plan wahrscheinlich umgesetzt worden, wenn die Japaner dies früher bis 1941 getan hätten, was sehr gut möglich war. Auch die Seiran-Flugzeuge hätten 1941 fertig sein können, da sie eine Variante des vorhandenen Wasserflugzeugs waren.

Unternehmen Pelikan

Projekt 14

Angriffsplan auf den Kanal.

Unternehmen Pelikan, teilweise auch bezeichnet als Projekt 14, war der Deckname einer deutschen Militäroperation zur Zerstörung des Panamakanals im Zweiten Weltkrieg. Der Plan wurde niemals ausgeführt.

Abgebrochene Operationen der Achsenmächte

Japan

Kurz nach den Angriffen auf Pearl Harbor begann eine Gruppe von sieben japanischen U-Booten, vor der Westküste der Vereinigten Staaten zu patrouillieren. Es war geplant, zum Weihnachtsfest 1941 Ziele vor der kalifornischen Küste anzugreifen. Jedoch wurde aus Angst vor amerikanischer Vergeltung der Angriff zunächst auf den 27. Dezember verschoben und später ganz verworfen.

Schon in frühen Stadien des Pazifikkriegs wurden auf japanischer Seite Pläne für einen Angriff auf den Panamakanal ausgearbeitet. Diese wichtige Wasserpassage in Panama wurde im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten vor allem für den Nachschub benutzt. Der geplante japanische Angriff wurde jedoch nie gestartet, da die Kaiserlich Japanische Marine bereits zu Beginn des Konflikts mit den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich schmerzhafte Verluste hinnehmen musste.

1942 startete die Kaiserlich Japanische Armee das Projekt Z (auch „Projekt Z-Bomber“ genannt). Dieses sollte ähnlich dem deutschen Amerika-Bomber einen interkontinentalen Bomber hervorbringen, der von Japan aus Nordamerika erreichen können sollte. Dieses Flugzeug sollte sechs 5.000-PS-Motoren haben, mit deren Entwicklung Nakajima Hikōki begann. Ziel war es, die Leistung des HA-44-Motors (des damals stärksten verfügbaren Motors in Japan) auf eine 36-Zylinder-Maschine zu verdoppeln. Entwürfe wurden der Kaiserlich Japanischen Armee in Form von Nakajima G10N-, Kawasaki Ki-91– und Nakajima G-5N-Modellen präsentiert. Außer der G5N kam keines dieser Modelle über den Status eines Prototyps hinaus. 1945 wurden das „Projekt Z“ sowie weitere Projekte zur Entwicklung schwerer Bomber abgebrochen.

Italien

Das Königreich Italien entwickelte einen Plan, den New Yorker Hafen mit U-Booten anzugreifen. Jedoch wurde dieser, als sich die italienische Situation im Krieg immer weiter verschlechterte, erst verschoben und später verworfen.

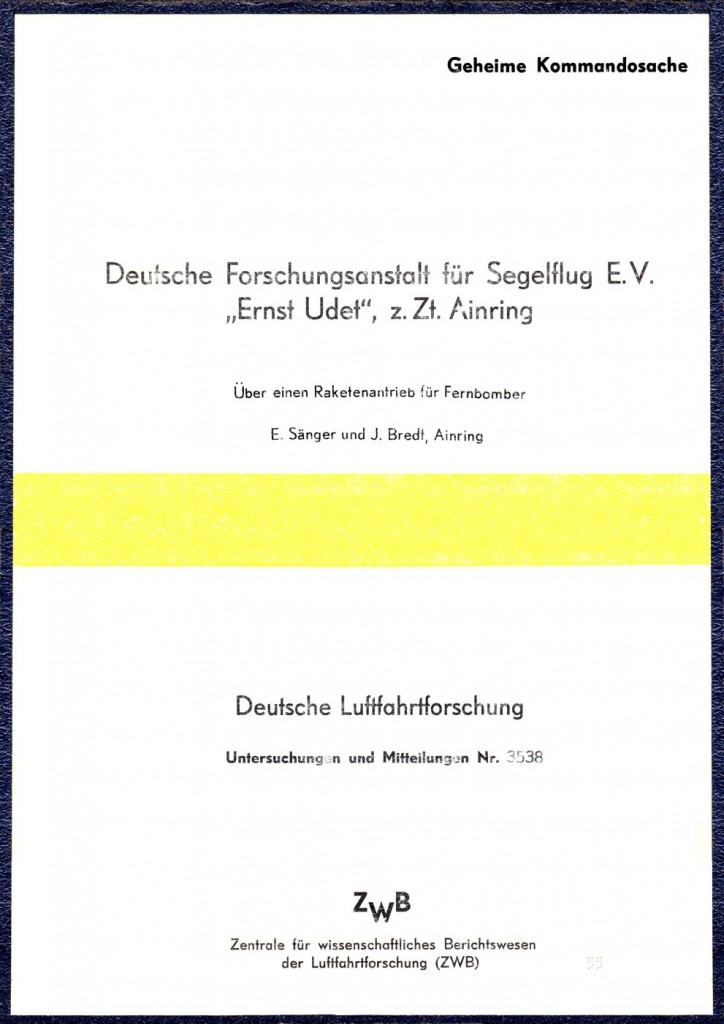

Deutsches Reich

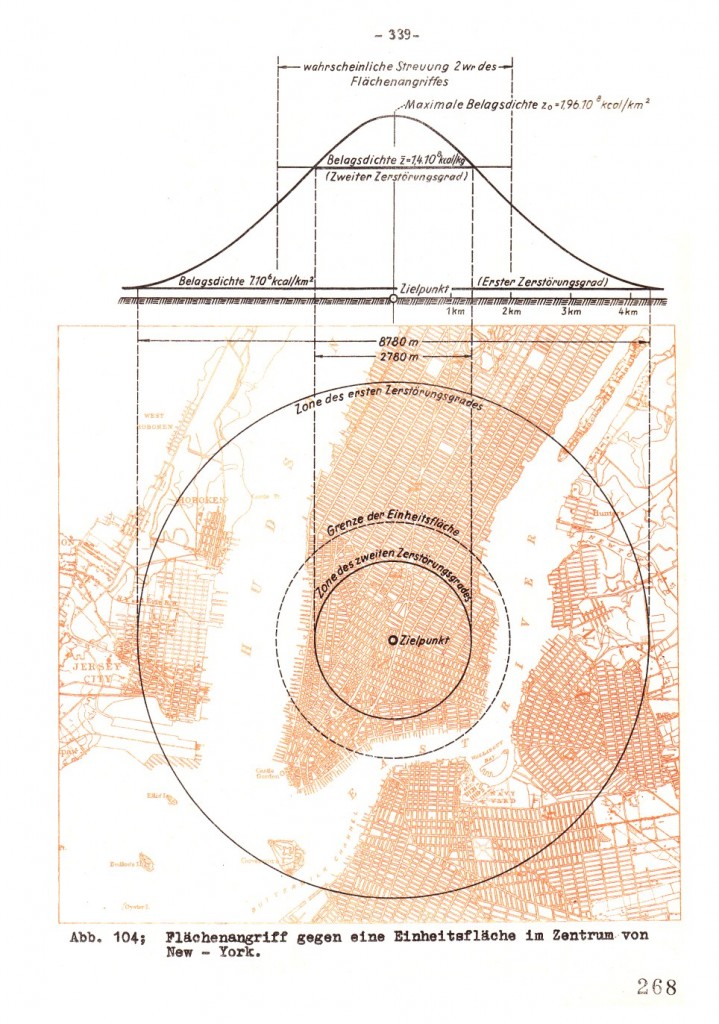

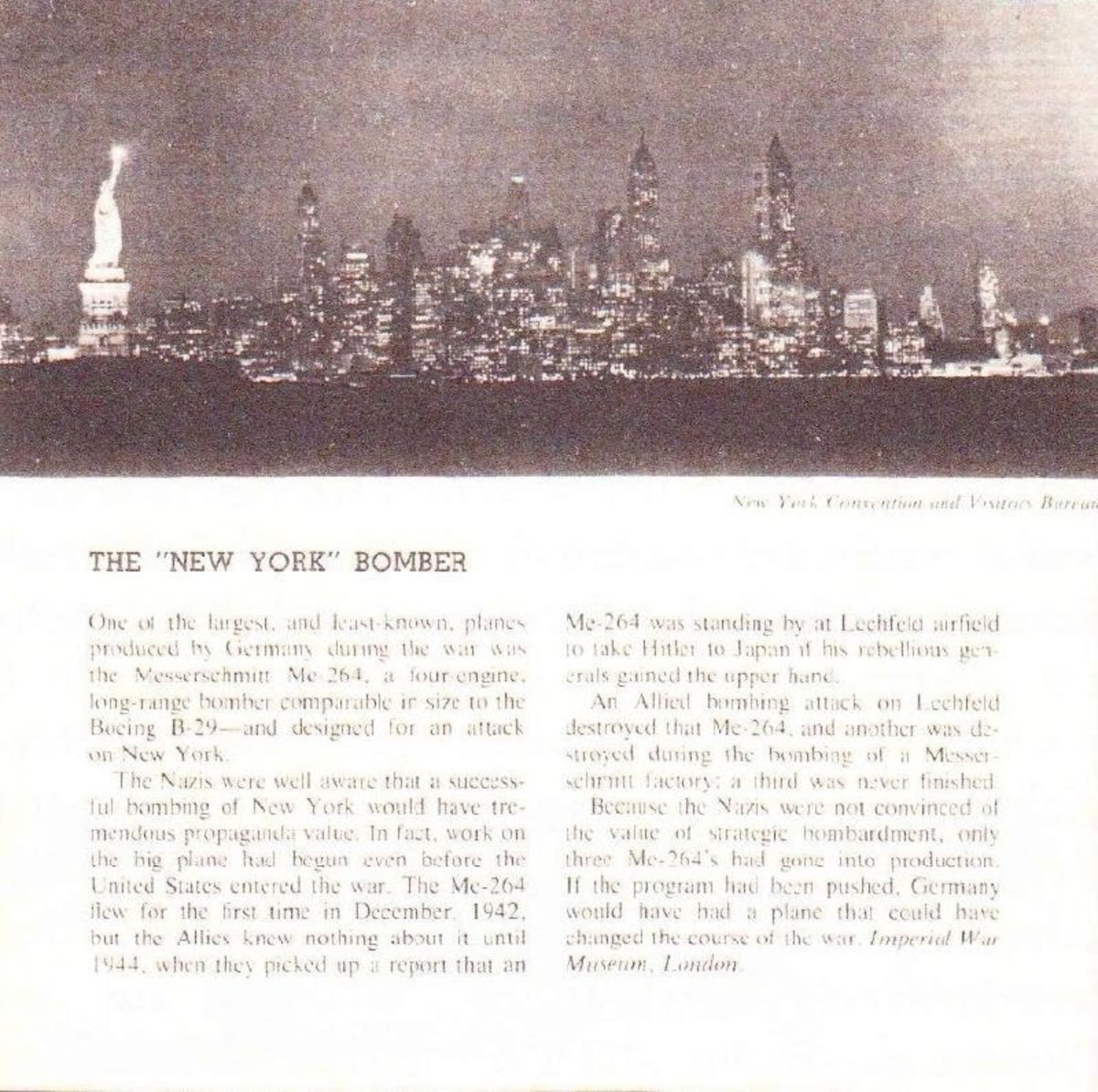

1940 forderte das Reichsluftfahrtministerium von den deutschen Flugzeugbauern Pläne für das Amerika-Bomber-Programm an. In diesem sollte ein Langstreckenbomber entwickelt werden, mit dem ein Angriff auf die Vereinigten Staaten von den Azoren aus möglich gemacht werden sollte.

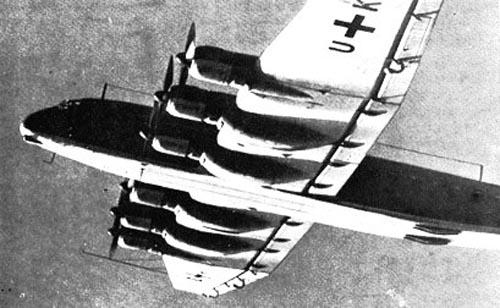

Messerschmitt Me 264 V1 ‘Amerikabomber‘

Die Planungsphase wurde 1942 beendet; jedoch war das Projekt zu teuer, um abgeschlossen zu werden. 3 Prototypen der Me 264 wurden gebaut, aber es war die Ju 390, die für die Produktion ausgewählt wurde. Lediglich zwei Prototypen wurden vollendet, bevor das Programm eingestellt wurde.

Junkers Ju 390 V1 ‘Der wahre Amerikabomber‘

Die Ju 390 der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke in Dessau war eine vergrößerte Weiterentwicklung der viermotorigen Ju 290. Der Entwurf stammt vom Junkers-Chefkonstrukteur Ernst Zindel. Die Ju 390 war mit sechs Motoren ausgestattet, ansonsten entsprach sie (bis auf die Maße und die Reichweite) ihrem Vorgängermodell.

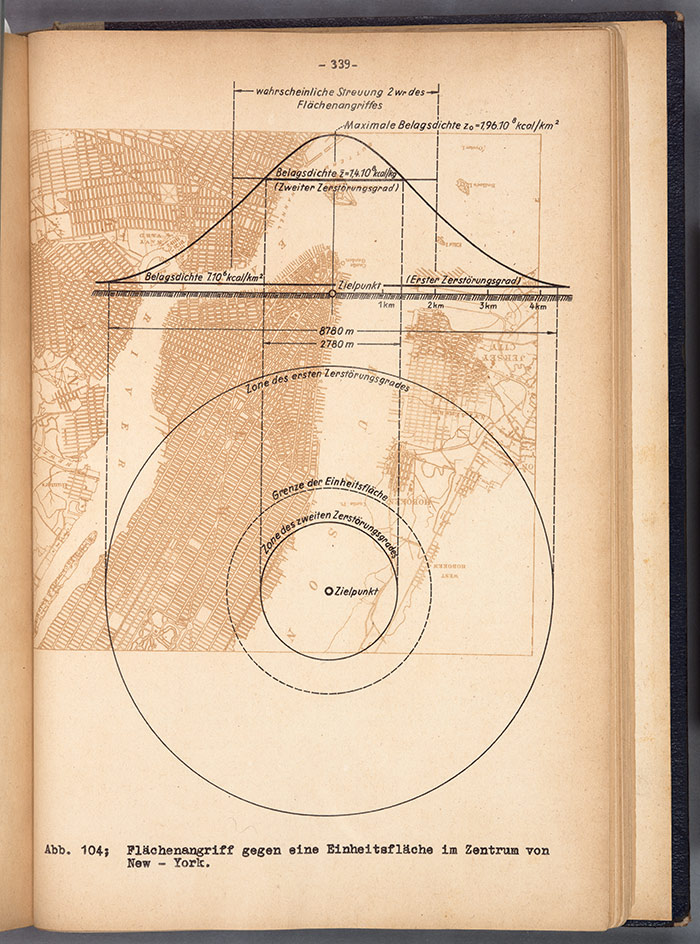

Uranbombe Typ II ‘Atombombe’ auf New York abwerfen

Junkers JU-390 (Dieser Bomber absolvierte unentdeckt einen Probeflug nach New York City).

Hitlers Versuch, eine Bombe auf New York abzuwerfen. Der Probeflug nach New York und unentdeckt zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg behaupteten mehrere Autoren, dass die zweite Ju 390 tatsächlich einen Transatlantikflug durchgeführt habe und Anfang 1944 bis auf 20 km an die nordöstliche Küste der USA herangekommen sei.

Ju390 V1

Junkers Ju390 V1.

Karte von New York als ein Bombenziel für den Eugen Sänger Silbervogel in „Über einen Raketenantrieb für Fernbomber“.

Foto von New York, das von der JU390 während ihres geheimen Probeflugs aufgenommen wurde.

Foto von New York, das von der JU390 während ihres geheimen Probeflugs aufgenommen wurde. Weiteres Foto, das während des Geheimflugs der JU390 über New York aufgenommen wurde.

Weiteres Foto, das während des Geheimflugs der JU390 über New York aufgenommen wurde.Japanische Ju 390 A-1?

Es wurden Konstruktionsarbeiten an einer Bomber-Aufklärungsversion des Flugzeugs durchgeführt. Die Kaiserlich Japanische Luftwaffe zeigte großes Interesse an diesem Flugzeug mit extrem großer Reichweite. Im Herbst 1944 erwarb die japanische Regierung eine Fertigungslizenz für die Ju 390A-1. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung sollten bis zum 28. Februar 1945 detaillierte Fertigungszeichnungen an den Vertreter der Kaiserlich Japanischen Armee, Generalmajor Otani, übergeben werden. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass dieser Teil der Vereinbarung erfüllt wurde. Es gibt keinen Hinweis auf den von russischen Historikern erwähnten Generalmajor Otani, doch ULTRA entschlüsselt diplomatische Signale der japanischen Botschaft in Berlin bezüglich der Reise des japanischen U-Boots I-52 und verweist auf einen General Kotani in Deutschland, der im Zusammenhang mit dem Transport zurück nach Japan eine Rückreise verlangt. Dieselben Signale beziehen sich auf andere Passagiere mit höherer Priorität.

Nach 1945

Beziehungen zwischen Panama und den Vereinigten Staaten

US-Militäreinsätze gegen Panama

- 1895: US Marines landen in der kolumbianischen Provinz Panama

- 1901–1914: Annexion der Kanalzone

- 1908: Intervention der US Marines im Wahlkampf

- 1912: Landung der US Marines während Wahl

- 1918–1920: Militäreinsatz nach Aufständen

- 1925: US Marines unterdrücken Generalstreik

- 1958: Militäreinsatz nach Protesten

- 1964: Militäreinsatz nach Flaggenstreit

- 1989: US-Invasion in Panama

Hay-Bunau-Varilla-Vertrag

Der Hay-Bunau-Varilla-Vertrag war ein am 18. November 1903, zwei Wochen nach der Unabhängigkeit Panamas von Kolumbien, in Washington, D.C. unterzeichneter Staatsvertrag. Durch ihn erhielten die Vereinigten Staaten die Besitzrechte am Panamakanal.

Operation Just Cause

Die US-Invasion in Panama (Codename Operation Just Cause) war ein militärischer Einsatz der US-Streitkräfte gegen Panama, der vom 20. Dezember 1989 bis zum 3. Januar 1990 andauerte. Die Invasion war die größte Luftlandeoperation seit dem Zweiten Weltkrieg.

Panamakanalzone

Die Panamakanalzone (spanisch Zona del Canal de Panamá; englisch Panama Canal Zone) war ein 1432 km² großes Territorium innerhalb Panamas. Sie bestand aus dem Panamakanal und einem Streifen von je 5 Meilen (8,1 km) auf jeder Seite der Kanaltrasse (außer Panama-Stadt und Colón, die ansonsten teilweise in dem Gebiet gelegen hätten) sowie der Gesamtfläche des Gatúnsees.

Panamakanalzaun

Der Begriff „Panamakanalzaun“ bezeichnet eine Reihe von Barrieren, die von den USA in der Panamakanalzone errichtet wurden, um den Verkehr in der Zone zu verschiedenen Durchsetzungszwecken zu kontrollieren. Die Kanalzone besteht im Wesentlichen aus dem Panamakanal, einem Landstreifen vom Pazifik bis zur Karibik, der bis 1999 in unterschiedlichem Umfang von den USA verwaltet wurde. Von Gegnern der weiteren Präsenz und Kontrolle der USA in der Kanalzone wurde der Zaun gelegentlich als „Zaun der Schande“ und „eine weitere Berliner Mauer“ bezeichnet.

Zonianer

Zonians (spanisch: Zoneítas, Singular: zoneíta, zoniano) sind Menschen, die mit der Panamakanalzone in Verbindung stehen, einem politischen Gebilde, das zwischen 1903 und der Eingliederung der Kanalzone in die Republik Panama zwischen 1979 und 1999 bestand. Die meisten waren den USA treu ergebene amerikanische Auswanderer. Sie halfen beim Bau und bei der Instandhaltung des Kanals. Viele Zonier sind Nachkommen der amerikanischen Zivilarbeiter, die Anfang des 20. Jahrhunderts in die Gegend kamen, um am Kanal zu arbeiten und ihn zu unterhalten. Viele der Zonier waren amerikanische Staatsbürger, die in der Kanalzone geboren wurden oder dort ihre Kindheit verbracht hatten. Bis zur Übergabe der Kanalregion im Jahr 1999 blieb eine bedeutende Zahl amerikanischer Kanalarbeiter in der Kanalregion.

Streit um Preisanhebung von Durchfahrtgebühren beim Panama-Kanal 2024/2025

Nachdem Donald Trump im Jahr 2024 erneut zum US-Präsidenten gewählt worden war, empörte dieser sich über die Durchfahrtgebühren des Panamakanals, die gegenüber US-amerikanische Schiffen erhoben werden. Vor seinem Amtsantritt schloss Trump den Einsatz militärischer oder ökönomischer Mittel nicht aus, um den Kanal unter US-amerikanische Kontrolle zu bringen, sollten die Durchfahrtgebühren nicht gesenkt werden. Er erklärte außerdem, dass es im Interesse der nationalen und ökonomischen Sicherheit der USA sei, Kontrolle über den Kanal zu erlangen. Trump behauptete, dass US-amerikanische Schiffe höher abgerechnet würden als Schiffe anderer Staaten, was der panamaische Staatspräsident José Raúl Mulino zurückwies. Spätestens im Jahr 2024 hatte Panama die Durchfahrtgebühren angehoben, nachdem Panama im Jahr 2023 eine Dürre erlebt hatte, die durch eine Kombination aus El Niño und globaler Erwärmung verursacht wurde. Von der Gebührenanhebung waren US-amerikanische Schiffe am meisten betroffen, da – wie auch eine Sprecherin Trumps darstellte – die USA der größte Nutzer des Kanals sind und dementsprechend die Gebührenerhöhung ihre Schiffe am stärksten traf. Panamaische Behörden erklärten, dass gegenüber allen Schiffen die gleichen Gebühren erhoben würden, diese sich allerdings je nach Schiffsgröße unterschieden. Nach Angaben von panamaischen Beamten werden die Gebühren in öffentlichen Sitzungen von der Panamakanalbehörde festgelegt; dabei würden auch Marktbedingungen, internationaler Wettbewerb sowie Betriebs- und Wartungskosten berücksichtigt. Trump behauptete außerdem, dass China den Panama-Kanal betreibe. Die Panamakanal-Behörde betreibt jedoch den Kanal. Der chinesische Mischkonzern CK Hutchison Holdings verwaltet aber zwei Häfen an den Eingängen des Kanals. Der panamaische Staatspräsident José Raúl Mulino wies Trumps Behauptung, dass sich chinesische Soldaten am Kanal befänden, zurück.

Liste militärischer Besetzungen

Dieser Artikel enthält eine Liste historischer und zeitgenössischer militärischer Besetzungen, allerdings nur jener, die stattgefunden haben, seit die Gewohnheitsrechte kriegerischer militärischer Besetzung erstmals durch die Haager Konvention von 1907 geklärt und ergänzt wurden.

Nach dem gegenwärtigen Verständnis des Völkerrechts ist eine „militärische Besetzung“ die tatsächliche militärische Kontrolle eines Gebiets außerhalb des anerkannten souveränen Territoriums dieser Macht durch eine Macht. Bei der betreffenden Besatzungsmacht kann es sich um einen einzelnen Staat oder eine supranationale Organisation wie die Vereinten Nationen handeln.

Laufende Besetzungen

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_military_occupations

Postsowjetische Staaten

Fortsetzerstaat:

11.

Russische FöderationEhemalige Unionsrepubliken, die ihre staatliche Unabhängigkeit erklärten und wiedererlangten:

Russische FöderationEhemalige Unionsrepubliken, die ihre staatliche Unabhängigkeit erklärten und wiedererlangten:4.

Estland

Estland8.

Lettland

Lettland9.

Litauen

Litauen

Nachfolgestaaten:

1.  Armenien

Armenien

2.  Aserbaidschan

Aserbaidschan

3.  Belarus

Belarus

5.  Georgien

Georgien

6.  Kasachstan

Kasachstan

7.  Kirgisistan

Kirgisistan

10.  Moldau

Moldau

12.  Tadschikistan

Tadschikistan

13.  Turkmenistan

Turkmenistan

14.  Ukraine

Ukraine

15.  Usbekistan

Usbekistan

Als postsowjetische Staaten im politikwissenschaftlichen Sinne werden diejenigen unabhängigen Staaten bezeichnet, die aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgingen. Sie haben überwiegend die alten Namen der Sowjetrepubliken und deren politische Grenzen behalten. Ehemalige Sowjetrepubliken oder postsowjetischer Raum sind synonyme Bezeichnungen, wenn man damit die ehemaligen Republiken benennt, die die Sowjetunion bildeten.

Geschichte

Mit der Auflösung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) und dem Zusammenbruch der staatlichen Autorität 1990/91 waren nationale Unruhen der Staatsvölker der Sowjetrepubliken verbunden, die sich gegen Vertreter anderer Ethnien oder Religionsgemeinschaften richteten. Drei Staaten (Estland, Lettland und Litauen) erklärten die Wiederherstellung ihrer staatlichen Unabhängigkeit. Schließlich konstituierten sich zwölf souveräne Staaten.

Im Dezember 1991 gründeten die Russische Föderation, Belarus und die Ukraine die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in den Beloweschen Vereinbarungen. Noch im selben Monat traten weitere Staaten mit der Erklärung von Alma-Ata (heute Almaty) in Kasachstan bei. Die Erklärung gilt seither als Gründungsdokument dieser Organisation. Ziel der GUS ist die Pflege eines gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraumes. Seitdem sind die Ukraine und Georgien, das der GUS 1993 beitrat, wieder ausgetreten.

Sprache

Durch den langjährigen Zusammenschluss, die Russifizierung und die Ansiedlung ethnischer Russen hat die russische Sprache und Kultur noch heute einen deutlichen Einfluss in diesen Ländern. So wird die russische Sprache teilweise als Verkehrs-, Regional- oder sogar Amtssprache verwendet. So ist beispielsweise in der Ukraine, wo laut der Nationalen Akademie der Wissenschaften im Jahr 2011 42,8 % der ukrainischen Bevölkerung zu Hause Ukrainisch, 38,7 % Russisch und 17,1 % beide Sprachen verwenden, in einigen Regionen das Russische neben dem Ukrainischen eine Regional- bzw. zweite Amtssprache. Seitdem in Belarus Russisch seit 1995 dem Belarussischen wieder als Amtssprache gleichgestellt ist, fällt der Anteil der belarussisch sprechenden Personen, insbesondere der Landbevölkerung im Verhältnis zur Russisch sprechenden Stadtbevölkerung. So gaben 2009 23,4 % an zu Hause Belarussisch und 70,2 % Russisch zu sprechen, wobei der Unterschied in Städten mit 11,3 % Belarussisch zu 81,9 % Russisch noch eindeutiger die Tendenzen zeigt. Lettland, wo 58 % der Bevölkerung Lettisch und 37 % Russisch als Muttersprache angab, gibt den eigenen Einwohnern nur dann die lettische Staatsangehörigkeit, wenn eine Prüfung in Lettisch bestanden wurde.

Geographie

Die Staaten können in fünf geografische Regionen eingeordnet werden, mit entsprechenden gemeinsamen geografischen, kulturellen oder politischen Merkmalen, zum Teil auf der historischen Beziehung zu Russland basierend.

Restituierte Staaten

Die baltischen Staaten waren in ihrer Geschichte verschiedenen europäischen Mächten wie dem Deutschen Orden, Dänemark, Polen und Schweden unterworfen, jedoch seit dem 18. Jahrhundert die meiste Zeit dem russischen Nachbarn untertan, nachdem sie nach dem Großen Nordischen Krieg vom Russischen Reich einverleibt worden waren. Sie wurden nach dem Ersten Weltkrieg unabhängig, bis die Sowjetunion im September/Oktober 1939 von den Balten Beistandspakte und Stützpunktabkommen erpresste. Dies ebnete den Weg, um die drei baltischen Staaten nach Einmarsch der Roten Armee (Mitte Juni 1940) und Scheinwahlen (14. Juli) letzten Endes im August 1940 annektieren zu können.

Nachfolgestaaten der UdSSR

- Russland:

- Russische Föderation (wird jedoch völkerrechtlich statt als Nachfolgestaat als sogenannter Fortsetzerstaat der Sowjetunion angesehen)

- Osteuropa:

- Zentralasien:

- Kaukasus:

Russland bildet sowohl wegen seiner Größe wie wegen seiner dominanten Stellung in dieser Region eine eigene Kategorie.

Die Staaten Osteuropas einschließlich Russland haben eine lange gemeinsame Geschichte. Gebiete in Zentralasien und im Kaukasus wurden erst im 18. und 19. Jahrhundert von Russland erobert.

Ethnische und territoriale Konflikte

Seit Beginn der 1990er Jahre gibt es in den postsowjetischen Staaten ungeregelte sezessionistische Konflikte. Neben den oben genannten neuen Staaten gibt es einige nicht unabhängige und „nichtanerkannte Staaten“ (De-facto-Regime),[6] denen insbesondere die internationale Anerkennung und ein offizieller Status fehlen und die Gegenstand von (auch bewaffneten) Konflikten sind:

- Tschetschenien, wo Guerilla-Gruppen die Unabhängigkeit von Russland anstreben;

- Transnistrien, de facto unabhängig von der Republik Moldau;

- Abchasien, de facto unabhängig von Georgien;

- Südossetien, de facto unabhängig von Georgien;

- Republik Arzach (bis 2017 Berg-Karabach), de facto unabhängig von Aserbaidschan, 2023 gewaltsam von Aserbaidschan aufgelöst;

- Talysch-Mugan, sucht mehr Autonomie von Aserbaidschan;

- Autonome Republik Krim (russische Bezeichnung Republik Krim) und Stadt Sewastopol, Unabhängigkeitsbestrebungen von der Ukraine bzw. Anschluss an Russland.

Multilaterale Organisationen im postsowjetischen Raum (Auswahl)

Für den politischen Dialog und die Kooperation der Nachfolgestaaten der Sowjetunion wurden eine Reihe von multilateralen Organisationen und Institutionen gegründet:

- Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), der heute zehn der 15 Länder angehören (alle außer den drei baltischen Ländern, Georgien und der Ukraine);

- Gemeinschaft nicht-anerkannter Staaten (auch als GUS-2 oder CDRN bekannt), informell als „Anti-GUAM“ bezeichneter Zusammenschluss Abchasiens, Südossetiens, Transnistriens und Arzachs;

- Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS);

- Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG), 2015 zur Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) weiterentwickelt

Die Integration bzw. Reintegration des postsowjetischen Raums ist seit den 1990er Jahren ein dominierendes Thema des russischen politischen Diskurses. GUAM stellt eine Allianz der vier Länder Georgien, Ukraine, Aserbaidschan und Republik Moldau dar, die gegründet wurde, um dem russischen Einfluss in ihren Regionen entgegenzuwirken.

Die Russisch-Belarussische Union war ein weit fortgeschrittenes Integrationsprojekt innerhalb der GUS. Das Ziel eines Staatenbundes wurde aber bisher nicht erreicht. Nach einer Integration im militärischen und militärisch-industriellen Bereich stagnierte das Projekt.

Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik

Autonome Sozialistische Sowjetrepublik

Als Autonome Sozialistische Sowjetrepublik (ASSR) wurde eine Gebietskörperschaft der Sowjetunion bezeichnet. Nach Artikel 82 der Verfassung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken war eine Autonome Republik Bestandteil einer Sozialistischen Sowjetrepublik (SSR). Es existierten von 1956 bis 1991 20 Autonome Sowjetrepubliken, die den namengebenden Nationalitäten eine gewisse Autonomie verschaffen sollten. In den meisten Fällen stellte die Titularethnie allerdings nur eine Bevölkerungsminderheit dar. Ein wesentlicher Unterschied zu den Sozialistischen Sowjetrepubliken (SSR) war das fehlende Recht des Austritts aus der Sowjetunion, außerdem die Anzahl der in den Unionssowjet entsendeten Abgeordneten: Eine SSR entsandte 32, eine ASSR nur elf Abgeordnete, ein autonomes Gebiet fünf, ein autonomer Kreis einen Abgeordneten.

Warschauer Pakt

Er wurde mit dem Warschauer Vertrag über Freundschaft, ZusammenarbeitD und gegenseitigen Beistand (kurz: Warschauer Vertrag – WV) gegründet und bildete im Kalten Krieg das Gegenstück zum US-amerikanisch geprägten NATO-Bündnis, dem Nordatlantikpakt. Wirtschaftlich waren die Ostblockstaaten bereits seit 1949 im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe zusammengeschlossen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs erodierten die strengen Strukturen des Warschauer Paktes zunehmend, woraufhin sich dieser 1991 offiziell auflöste.

Sowjetische/Russische Postgebiete ‘Ex-Territorien’

Russisch-Amerika

Als Russisch-Amerika (Русская Америка, Russkaja Amerika) wurden das heutige Alaska sowie die russischen Besitzungen in Kalifornien bis zum Jahr 1841 bzw. 1867 bezeichnet. Alaskas Südküste und Teile der Aleuten wurden 1741 von Vitus Bering und Alexei Tschirikow entdeckt, nachdem der Russe Semjon Deschnjow mit Fedot Popow und Gerassim Ankudinow bereits 93 Jahre zuvor die Beringstraße durchquert hatte. Als Monopolgebiet der Russisch-Amerikanischen Kompagnie war das Land dann im Besitz Russlands, bevor es 1867 vom russischen Kaiser für 7,2 Millionen Dollar an die USA abgetreten wurde (Alaska Purchase).

Deutschland 1945 bis 1949

Sowjetische Besatzungszone

Die Sowjetische Besatzungszone (SBZ; auch Ostzone, Sowjetzone, u. ä.) war eine der vier Besatzungszonen, in die Deutschland 1945 entsprechend der Konferenz von Jalta von den alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkrieges aufgeteilt wurde. Sie bestand von Anfang 1945 bis zum 7. Oktober 1949, der Gründung der DDR.

Deutsche Demokratische Republik ‘DDR’

Ost-Berlin ‘DDR’

Ostblock

Eiserner Vorhang

Als Eiserner Vorhang wird in Politik und Zeitgeschichte nach dem Namensgeber aus dem Theaterbau sowohl der ideologische Konflikt als auch die physisch abgeriegelte Grenze bezeichnet, durch die Europa in der Zeit des Kalten Krieges geteilt war. Er bildete nach dem Zweiten Weltkrieg bis zu den Revolutionen im Jahr 1989 die Trennlinie zwischen den marktwirtschaftlich orientierten demokratischen Staaten im Westen und den planwirtschaftlich geleiteten, realsozialistischen Diktaturen im Osten. Nach der Abwendung Jugoslawiens von der Sowjetunion im Jahr 1948 schotteten sich Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Albanien von Jugoslawien an ihren Grenzen auf ähnliche Weise ab wie von den „kapitalistischen“ Staaten. Die innerdeutsche Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR und die Berliner Mauer waren Teil des Eisernen Vorhangs.

Polnische Volksrepublik

Polen

Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik

Die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik (Abkürzung USSR oder UkrSSR, ukrainisch Українська Радянська Соціалістична Республіка, УРСР; russisch Украинская Советская Социалистическая Республика, УССР; bis 1936/37 Українська Соціалістична Радянська Республіка, УСРР) wurde am 6. Januar 1919 ausgerufen und war seit der Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) 1922 bis zu deren Zerfall Ende 1991 eine ihrer Unionsrepubliken.

Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Krim

Georgische Sozialistische Sowjetrepublik

Bulgarien

Großrumänien

Großrumänien (rumänisch România Mare) bezeichnet einerseits einen historischen Staat, andererseits ein politisches Konzept. Geschichtlich meint Großrumänien das Königreich Rumänien in der Zeit von 1919 bis 1940, als es seine größte territoriale Ausdehnung von 295.049 km² erreichte. Das politische Konzept Großrumänien ist die Vereinigung aller Rumänischsprachigen in einem Nationalstaat, besonders die Vereinigung von Rumänien und Moldau.

Volksrepublik Rumänien

Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet Rumänien unter sowjetischen Einfluss. Die Eliten des alten Systems und politische Gegner wurden enteignet, verschleppt oder ermordet. 1946 wurde der Bildungszensus aufgehoben und ein allgemeines Wahlrecht für beide Geschlechter festgeschrieben. 1947 wurden alle bürgerlichen Parteien verboten, König Mihai I. wurde abgesetzt. Die Sozialdemokraten wurden mit der zuvor unbedeutenden Partidul Comunist din România (PCR) zwangsvereinigt, woraus ab März 1948 die Partidul Muncitoresc Român (PMR, deutsch Rumänische Arbeiterpartei) hervorging. Diese rief die Volksrepublik Rumänien aus, in der Gheorghe Gheorghiu-Dej der bestimmende Mann war. 1948 erfolgte eine letzte territoriale Abtretung, als die Schlangeninsel der Sowjetunion übergeben wurde. Staat und Wirtschaft Rumäniens wurden systematisch nach stalinistischen Vorstellungen umgeformt: 1948 wurde die Industrie verstaatlicht, ab 1950 auch die Landwirtschaft. Mitte der 1950er Jahre verbesserte sich die wirtschaftliche Versorgungslage in Rumänien, was die innenpolitische Lage stabilisierte. Um den ethnischen Gegensatz mit den Ungarn innerhalb Rumäniens abzuschwächen, wurde 1952 in deren Hauptsiedlungsgebiet das autonome Szeklerland eingerichtet. Außenpolitisch strebte Gheorghiu-Dej eine vorsichtige Eigenständigkeit gegenüber der Sowjetunion an, dennoch trat Rumänien 1949 dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und 1955 dem Warschauer Pakt bei.

Die Sozialistische Republik Rumänien (SRR, rumänisch Republica Socialistă a României) war ein sozialistischer Staat, der von 1947 bis 1989 offiziell in Rumänien existierte. Von 1947 bis 1965 trug der Staat den Namen Rumänische Volksrepublik (rumänisch Republica Populară Romînă, RPR). Das Land war ein Ostblock-Staat und Mitglied des Warschauer Pakts mit einer in der Verfassung verankerten dominanten Rolle der Rumänische Kommunistische Partei. Geographisch grenzte die SRR im Osten an das Schwarze Meer, im Norden und Osten an die Sowjetunion (über die Ukrainische und Moldauische SSR); Ungarn und Jugoslawien (über die SR Serbien) im Westen und Bulgarien im Süden.

Rumänien seit 1990

In der nachkommunistischen Zeit konnte sich Rumänien nur langsam von den Folgen jahrzehntelanger Diktatur und Misswirtschaft erholen. Vorherrschende Partei in den Jahren nach der Revolution wurde die sozialdemokratische PSD (Partidul Social Democrat) unter dem neuen Staatspräsidenten Ion Iliescu. Die PSD rekrutierte sich größtenteils aus den alten kommunistischen Eliten. Dennoch verfolgte Rumänien fortan einen demokratischen und marktwirtschaftlichen Kurs. Außenpolitisch orientierte es sich nach Westen. 1996 wurde Emil Constantinescu neuer Staatspräsident, seine Partei, die christdemokratische PNȚ-CD, wurde stärkste Kraft im Parlament. Sie scheiterte jedoch bei den Wahlen 2000 an der Fünf-Prozent-Hürde, was eine Rückkehr der PSD an die Regierung ermöglichte. Iliescu wurde wieder Staatspräsident, Adrian Năstase neuer Ministerpräsident. Im Jahr 2004 trat Rumänien der NATO bei. Bei den Präsidentschaftswahlen 2004 setzte sich Traian Băsescu durch, der sich auf eine Mitte-rechts-Koalition stützte. 2007 wurde Rumänien Teil der Europäischen Union. Im selben Jahr kam es zu einem Machtkampf zwischen Băsescu und dem Ministerpräsidenten Călin Popescu-Tăriceanu von der nationalliberalen PNL. Băsescu wurde zeitweilig vom Parlament suspendiert, kehrte aber nach einem für ihn positiven Referendum in sein Amt zurück. Die Parlamentswahlen in Rumänien 2008 fanden erstmals entkoppelt von den Präsidentschaftswahlen statt. Die PSD und die neu gegründete PD-L gingen daraus als Sieger hervor, woraufhin sie eine Regierung unter Emil Boc bildeten.

Proteste in Rumänien 2017

Albanien

Turkmenistan (turkmenisch Türkmenistan, Türkmenistan Respublikasy, seltener Turkmenien) ist ein Staat in Zentralasien. Turkmenistan liegt am Kaspischen Meer und grenzt an Kasachstan, Usbekistan, Afghanistan und Iran. Der Binnenstaat ist mit 488.100 km² etwa so groß wie Spanien, landschaftlich vor allem von der Wüste Karakum geprägt und verfügt über die viertgrößten Erdgasvorkommen der Welt. Der dünn besiedelte Staat hatte laut Zensus Ende 2022 7.057.841 Einwohner, die Mehrheit davon muslimische Turkmenen. Hauptstadt und mit rund einer Million Einwohnern größte Stadt des Landes ist Aşgabat. Weitere wichtige Städte sind Türkmenabat, Daşoguz und Mary. 1991 erklärte das Land seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. In den folgenden Jahren errichtete der erste Präsident Saparmurat Nijasow, der zuvor bereits seit 1985 die damalige Sowjetrepublik regiert hatte, ein bis heute bestehendes totalitäres System. Turkmenistan gilt damit als einer der restriktivsten international anerkannten Staaten der Gegenwart. Die Menschenrechtslage ist äußerst kritisch, so ist beispielsweise die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. In verschiedenen Demokratieskalen belegt der Staat seit Beginn der Messungen bis heute deshalb durchgehend einen der letzten Plätze. Die Wirtschaft basiert stark auf Erdgas, das einen Großteil des Bruttoinlandsprodukts und der Exporte ausmacht. Trotz der Ressourcen bleibt die inländische Wirtschaft durch staatliche Kontrolle und begrenzte ausländische Investitionen eingeschränkt. Sozial hat Turkmenistan Fortschritte bei den Lebensbedingungen gemacht, steht jedoch vor Herausforderungen wie Menschenrechtsverletzungen und ungleicher Verteilung der wirtschaftlichen Vorteile. International verfolgt es eine Neutralitätspolitik und unterhält enge wirtschaftliche Beziehungen zu China.

Usbekistan

Kirgisistan [], auch Kirgistan (kirgisisch Кыргызстан Kyrgysstan, russisch Кыргызстан Kyrgysstan), veraltet Kirgisien; amtlich Kirgisische Republik (kirgisisch Кыргыз Республикасы Kyrgys Respublikassy, russisch Кыргызская Республика Kyrgysskaja Respublika), ist ein Binnenstaat in Zentralasien mit rund 7 Millionen Einwohnern, die mehrheitlich (zu etwa 65 %) muslimische Kirgisen sind. Kirgisistan ist sehr gebirgig. Das Land grenzt im Norden an Kasachstan, im Osten an China, im Süden an Tadschikistan und im Westen an Usbekistan. Hauptstadt und mit rund einer Million Einwohnern größte Stadt ist Bischkek. Weitere wichtige Städte sind Osch, Dschalal-Abad und Karakol. Die ehemalige Sowjetrepublik Kirgisistan machte in den 2010er Jahren große Schritte hin zur Demokratie. Seit der Amtsübernahme von Sadyr Dschaparow im Jahr 2020 wird Kirgisistan allerdings wieder autoritär regiert.

Tadschikistan

Dritte Tschechoslowakische Republik CSSR

Dritte Tschechoslowakische Republik CSSR. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor die Slowakei ihre kurzlebige Unabhängigkeit und wurde erneut Teil der ab 1948 kommunistischen Tschechoslowakei. Die Karpatoukraine wurde von der Sowjetunion besetzt und gehört heute zur Ukraine, außerdem wurden die Grenzen des nunmehrigen Teilstaates geringfügig korrigiert, so im Süden Bratislavas, dem sogenannten Bratislavaer Brückenkopf und ein größerer Gebietstausch an der östlichen Grenze zur damaligen UdSSR.

Rutenen

Ruthenen (lat. Rutheni, Sg. Ruthenus, latinisiert aus dem Ethnonym Rusyn/Rusin) bezeichnet in der Historiographie ab dem 19. Jahrhundert ostslawische Bevölkerungsgruppen, hauptsächlich für Ukrainer und manchmal für Weißrussen. Er leitet sich von Ruthenien ab, einer lateinischen Namensvariante für die Rus. Bis zum 19. Jahrhundert wurde der Begriff unsystematisch neben anderen Namensvarianten (lateinisch Russi, Roxolani; deutsch Russen, Reußen) verwendet, bevor er in Europa zum Instrument einer politisch motivierten Differenzierung der Ostslawen wurde.

Die Nationalsozialisten benutzten für die Belarussen während der Besatzungszeit die Bezeichnung Weißruthenen, um sie begrifflich von den Russen zu trennen. Auch die heutige westliche Historiographie benutzt den Terminus Ruthenen, um Teile der Ostslawen von den Russen abzugrenzen. Gerade in hochmittelalterlichen Zusammenhängen erweist sich das häufig als problematisch.

Die deutsche Bevölkerung wurde vor dem Kriegsende 1945 größtenteils vor der heranrückenden Roten Armee evakuiert, zum Teil wurde sie auch vertrieben (siehe Karpatendeutsche). Bei der ungarischen Bevölkerung kam es teilweise zu einem „Bevölkerungsaustausch“.

Unabhängige Slowakei seit 1993

Nach der Unabhängigkeit blieben Ministerpräsident Vladimír Mečiar und dessen seit der Parlamentswahl 1992 amtierende HZDS-Minderheitsregierung, die von der Slovenská národná strana (SNS) unterstützt wurde, weiterhin im Amt. Zum Staatspräsidenten wurde der HZDS-Nominant Michal Kováč gewählt. Ab Oktober 1993 gingen die Parteien HZDS und SNS auch offiziell eine Koalition ein. Nach mehreren Parteiaustritten von HZDS-Abgeordneten sowie der Spaltung der SNS wurde Mečiars zweite Regierung im Frühjahr 1994 erneut zu einer Minderheitsregierung. Am 14. März 1994 wurde Mečiar nach Kritik des Staatspräsidenten an dessen Regierungsstil wieder vom Parlament abgesetzt und durch eine neunmonatige wirtschaftsliberale Übergangsregierung der Oppositionsparteien unter Jozef Moravčík ersetzt (siehe Regierung Jozef Moravčík).

Tschechoslowakei

Die Tschechoslowakei (tschechisch Československo; slowakisch Česko-Slovensko; am längsten bestehende amtliche Bezeichnung Tschechoslowakische Republik, ČSR) war ein von 1918 bis 1992 bestehender Binnenstaat in Mitteleuropa auf dem Gebiet der heutigen Staaten Tschechien, Slowakei und einem Teil der Ukraine. Die Tschechoslowakei war einer der Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns und bestand aus den Ländern Böhmen, Mähren, Schlesien, der Slowakei und (bis 1946) aus Karpatenrussland (heute: Karpatenukraine).

Mongolische Revolution von 1921

Mongolische Volksrepublik

Die Mongolische Volksrepublik (mongolisch Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс (БНМАУ)) war ein sozialistischer Staat in Zentralasien zwischen 1921 und 1990, welcher danach in den demokratischen Staat Mongolei umgewandelt wurde. Die Mongolische Volksrepublik war ein enger Verbündeter der Sowjetunion.

1911 wurde die Äußere Mongolei erstmals unabhängig von China, war aber stark von Russland abhängig. Dessen Eintritt in den Ersten Weltkrieg und innere politische Schwierigkeiten ließen die Kontrolle aber fortlaufend abschwächen. Die Russische Revolution und der dadurch ausgelöste Russische Bürgerkrieg ermöglichten es chinesischen Truppen, ab 1918 wieder in die Mongolei einzumarschieren. Eine Teilgruppe der russischen Weißen Armee unter dem Kommando von Roman von Ungern-Sternberg besetzte 1921 die Äußere Mongolei und vertrieb die Chinesen. Anschließend wurden sie ihrerseits durch sowjetische Einheiten und durch die Mongolische Revolutionäre Volksarmee unter Damdin Süchbaatar geschlagen und aus der Hauptstadt Urga (damals: Niislel Chüree, heute Ulaanbaatar) vertrieben. Süchbaatar erklärte am 13. März 1921 die Unabhängigkeit von China. Nach dem Tod des Bogd Khan wurde am 26. November 1924 die Mongolische Volksrepublik ausgerufen. Der neue Staat etablierte ein realsozialistisches Regime unter der Führung der Mongolischen Revolutionären Volkspartei (MRVP), die durch Moskau stark beeinflusst wurde. Mit der Verfassung vom 1. November 1924 wurde das allgemeine aktive und passive Frauenwahlrecht eingeführt.

Gurkha-Krieg

Königreich Gorkha

Königreich Gorkha (Devanagari: गोर्खा राज्य Gorkhā Rājya) war bis Anfang des 20. Jahrhunderts die offizielle Bezeichnung für das heutige Nepal. Das Reich ging aus dem Fürstentum Gorkha hervor, das zum Bund der Chaubisi Rajya (24 Fürstentümer) im westlichen Nepal gehörte. Das Fürstentum lag zwischen den Flüssen Marsyangdi und Trishuli und korrespondiert etwa mit dem Gebiet des heutigen Distriktes Gorkha. Die Einwohner des Landes bezeichneten sich als Gorkhali.

Gorkha (Distrikt)

Gorkha

Von 1996 bis 2009 hieß die Stadt Gorkha Prithvinarayan bzw. Prithbhinarayan, benannt nach dem König Prithvi Narayan Shah, der in Gorkha geboren wurde und als Gründer des Staates Nepal gilt. Nach Abschaffung der Monarchie wurde der Name geändert. 2014 wurden die benachbarten Village Development Committees (VDCs) Finam und Nareshwar eingemeindet. Das Stadtgebiet umfasst nun 85,8 km². Bei der Volkszählung 2011 hatte Gorkha (einschließlich Finam und Nareshwar) 39.262 Einwohner (davon 17.585 männlich) in 10.585 Haushalten.

Gurkhas

Nepal

Gorkhaland

Gorkhaland (Nepali: गोर्खाल्याण्ड gorkhālyāṇḍ) ist der Name eines postulierten neuen Staates in Indien, der von den dort lebenden Nepalesen/Gorkhas gefordert wird. Gorkhaland liegt im Norden Westbengalens. Einen großen Teil davon macht der Distrikt Darjeeling aus. Die Mehrheit der Bevölkerung Darjeelings und anderer Gebiete im Norden Westbengalens besteht aus nepalesischstämmigen Gorkha. Seit den 1980er Jahren fordern mehrere miteinander konkurrierende Separatistenbewegungen ein autonomes „Gorkhaland“ und die Unabhängigkeit von Westbengalen. Im Sommer 2017 hat ein 104 Tage andauernder Generalstreik für einen unabhängigen indischen Staat Gorkhaland zu erheblichen Schäden in den Tee-Plantagen geführt.

Gurkhas in der heutigen britischen Armee

Erst 1866 ging man dazu über, die Rekrutierung der Gurkhas zu organisieren und Kriterien für die Einstellung festzulegen. Die Rekrutierung ist seit diesem Zeitpunkt bis heute fast gleich geblieben. Die sogenannten Gallah Wall Ahs sind für feste Rekrutierungsbezirke zuständig und halten Ausschau nach geeigneten Kandidaten. Diese Werber sind ehemalige Gurkha-Unteroffiziere und arbeiten auf Provisionsbasis, d. h., sie werden nach der Anzahl der von ihnen gefundenen Rekruten bezahlt. Nachdem es von der UN in den letzten Jahren massive Kritik daran gab, dass sehr viele Jugendliche, auch schon 14- bis 15-jährige unter den Rekruten sind, achtet man heute darauf, dass ein Mindestalter von 17 eingehalten wird. Die Gurkhas müssen sich für mindestens 15 Jahre verpflichten, es gibt aber immer noch, oder schon wieder, sehr viel mehr Bewerber als Stellen.

Gurkhas Pension und Niederlassungsrecht in Großbritannien

Die Behandlung der Gurkhas und ihrer Familien war im Vereinigten Großbritannien Gegenstand von Kontroversen, als bekannt wurde, dass Gurkhas geringere Renten erhielten als ihre britischen Kameraden und ein Teil nach Ende der Militärzeit das Land verlassen musste. Auch der Nationalitätenstatus der Gurkhas und ihrer Familien war ein Streitpunkt. Am 8. März 2007 kündigte die britische Regierung an, dass alle Gurkhas, die sich nach dem 1. Juli 1997 verpflichtet haben, eine Rente erhalten würden, die der ihrer britischen Kameraden entspricht. Darüber hinaus würden die Gurkhas nach fünf Jahren Dienst erstmals in eine andere Armeeeinheit wechseln können, und auch Frauen dürften beitreten, wenn auch nicht in Kampfeinheiten, was der Politik der britischen Armee entspricht. Das Gesetz garantierte auch das Aufenthaltsrecht im Vereinigten Königreich für pensionierte Gurkhas und ihre Familien. Trotz der Änderungen sahen sich viele Gurkhas, die noch nicht fünf Jahre gedient hatten, um Anspruch auf eine Rente zu haben, bei ihrer Rückkehr nach Nepal mit einer Notlage konfrontiert. In einem bahnbrechenden Urteil vom 30. September 2008 entschied der Hohe Gerichtshof, dass die Politik des Innenministers, die es Gurkhas, welche die Armee vor 1997 verlassen haben, erlaubt, einen Antrag auf einen Verbleib im Vereinigten Königreich zu stellen, irrational restriktiv in ihren Kriterien ist, und hob sie auf. In Übereinstimmung mit dem Urteil des High Court verpflichtete sich das Innenministerium, alle von dieser Entscheidung betroffenen Fälle zu überprüfen. Am 29. April 2009 wurde im Unterhaus ein Antrag der Liberaldemokraten, allen Gurkhas das gleiche Aufenthaltsrecht anzubieten, mit 267 zu 246 Stimmen angenommen. Dies war die einzige Niederlage des Antrags am ersten Tag für eine Regierung seit 1978. Am 21. Mai 2009 kündigte Innenministerin Jacqui Smith an, dass alle Gurkha-Veteranen, die vor 1997 mit mindestens vier Dienstjahren in den Ruhestand gingen, sich im Vereinigten Königreich niederlassen dürfen.

Seeschlacht vor Port Arthur

Die Seeschlacht vor Port Arthur (japanisch 旅順口海戦, Ryojunkō Kaisen) fand vom 26. Januar / 8. Februar 1904 bis zum folgenden Tag vor Port Arthur zwischen der japanischen Flotte unter Admiral Tōgō Heihachirō und der russischen Flotte unter dem Kommando von Admiral Oskar Wiktorowitsch Stark statt. Die Seeschlacht markierte den Beginn des Russisch-Japanischen Krieges mit dem japanischen Überfall in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 1904. Die japanische Flotte griff mit Zerstörern die vor Port Arthur liegende russische Flotte in der Nacht und während des folgenden Tages an. Der Überfall endete mit einem Teilerfolg Japans, da diese zwar einige Schiffe für einige Zeit außer Gefecht setzen konnte, aber kein Schiff versenken konnte. Erst am 10. Februar 1904 erklärte das Japanische Kaiserreich dem Russischen Kaiserreich offiziell den Krieg.

Belagerung von Port Arthur

Die Belagerung von Port Arthur (jap. 旅順攻囲戦 ryojun kōisen; russisch Оборона Порт-Артура) dauerte vom 19. Julijul. / 1. August 1904greg. bis zum 20. Dezember 1904jul. / 2. Januar 1905greg. und war das längste und eines der verlustreichsten Gefechte des Russisch-Japanischen Krieges. Das an der Südspitze der chinesischen Halbinsel Liaodong gelegene Port Arthur, eigentlich Lüshunkou, war als einziger eisfreier Tiefwasserhafen Russlands im Fernen Osten die Basis des 1. Pazifischen Geschwaders und dadurch von strategischer Bedeutung für militärische Aktionen der russischen Pazifikflotte im Gelben Meer. Die Belagerung gilt aus militärhistorischer Sicht als Wendepunkt der Kriegsführung, da hier erstmals im großen Stil Waffen und Taktiken eingesetzt wurden, die prägend für die militärischen Strategien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sein sollten. So wurden während der Belagerung erstmals Maschinengewehre und schwere Belagerungsgeschütze in großen Stückzahlen eingesetzt. Die Angriffe der Japaner auf die stark befestigten russischen Schützengräben und Bunkerstellungen führte zu einem langwierigen und verlustreichen Grabenkrieg. Aus der Ostsee wurde während der Belagerung ein 2. Pazifisches Geschwader zum Entsatz der Festung verlegt. Dessen Fahrt um den halben Erdball zog sich jedoch über acht Monate hin und wurde durch den Doggerbank-Zwischenfall noch verzögert, so dass die russische Garnison am 2. Januar 1905 kapitulierte. Der Verlust des Hafens und damit einer der wichtigsten Operationsbasen der Russen machte die Pläne einer Vereinigung des 1. und 2. Pazifischen Geschwaders zunichte und gilt als vorentscheidend für die Niederlage Russlands.

Japanische Kolonien

Japan hatte im Laufe seiner Geschichte zwei Perioden, in denen es als Kolonialmacht auftrat. Allerdings war der Sinn und Zweck der Kolonien in den einzelnen Perioden jeweils ein anderer. 1931 besetzt Japan die Mandschurei während der Mandschurei-Krise und errichtet den Mandschukuo-Staat.

Mandschurei-Krise

Mandschukuo

Mandschukuo, auch Mandschuko (mandschurisch ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡤᡠᡵᡠᠨ, Mandschu Gurun, chinesisch 滿洲國 / 满洲国, Pinyin Mǎnzhōuguó, W.-G. Man-chou-kuo; japanisch 満州国 Manshūkoku, deutsch „Staat Mandschu, Mandschureich“) oder Manshū teikoku (滿洲帝國 / 满洲帝国, Mǎnzhōu Dìguó, jap. 満洲帝国 ‚Kaiserreich Mandschu‘) genannt, war ein von Japan errichtetes „Kaiserreich“ in der Mandschurei. Es bestand vom 1. März 1932 bis zum 18. August 1945, wurde aber international nur von 23 Staaten anerkannt. Zum Herrscher wurde Aisin Gioro Puyi eingesetzt, der als Kleinkind von 1908 bis 1912 der letzte Kaiser von China der Qing-Dynastie war; 1932 zunächst als Präsident und ab 1934 als Kaiser von Mandschukuo. Das Staatsgebiet von Mandschukuo ist heute Teil der Volksrepublik China. Historiker sehen Mandschukuo als Marionettenstaat.

Mandschurei

Die Mandschurei (auch Mandjurei, chinesisch 滿洲 / 满洲, Pinyin Mǎnzhōu – „Volles Land“) ist eine historische Landschaft, die heute in der Volksrepublik China, in Russland und zu kleinen Teilen in der Mongolei liegt. Zu ihr gehören die Provinzen Heilongjiang, Jilin und Liaoning (chinesisch 東三省 [東北三省] / 东三省 [东北三省], Pinyin Dōng Sān Shěng [Dōngběi Sān Shěng] – „Drei Provinzen des Ostens/Nordostens“), historisch auch Hulun Buir, Hinggan, Tongliao und Chifeng in der Inneren Mongolei. Die Region wird offiziell Nordostchina (東北 / 东北, Dōngběi, kurz für: 東北地區 / 东北地区, Dōngběi Dìqū – „Nordostchinesische Region“) genannt. Das Gebiet der heutigen Mandschurei in der Volksrepublik China begrenzen im Nordosten der Heilong Jiang (Amur) und der Ussuri, im Norden der Heilong Jiang und das Große Hinggan-Gebirge, im Südwesten der Shanhai-Pass und im Südosten der Yalu. Im Norden und Osten grenzt Russland (Sibirien), im Westen die Mongolei und im Süden Nordkorea an die Mandschurei an.

Geschichte von Mundos Novus alias Indias Occidentales

Vereinigten Staaten von Amerika

Entdeckung Amerikas

Obwohl bekannt ist, dass bereits im Jahr 1021 Grænlendingar – unter Leif Eriksson – amerikanischen Boden betraten, gilt Christoph Kolumbus als Entdecker Amerikas, da erst nach seiner Entdeckung der Karibik am 12. Oktober 1492 die kontinuierliche europäische Erkundung und Eroberung sowie dann auch Wahrnehmung der Landmasse Amerikas als Kontinent begann, weshalb dieses Datum einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte markiert.

Derzeit wird als erster Europäer, der das amerikanische Festland in der Neuzeit erreichte, Giovanni Caboto angesehen, der als John Cabot für England reiste und 1497 Neufundland fand. Es gibt Hinweise auf frühere (Wieder-)Entdecker wie Didrik Pining und João Vaz Corte-Real. Als eigener Kontinent wurde Amerika erst 1507 vom Italiener Amerigo Vespucci erkannt und noch im selben Jahr vom deutschen Kartografen Martin Waldseemüller nach diesem mit „America“ benannt.

Aus welthistorischer Sicht erfolgte die erstmalige Entdeckung und Besiedlung Amerikas durch Menschen nach der bisherigen Lehrmeinung vor 12.000 Jahren über die Beringstraße durch Bewohner Nordostasiens, ihre Nachkommen sind die amerikanischen Ureinwohner. Neuere Forschungen und Funde lassen auch weitere Besiedlungen schon vor 15.000 Jahren an der südlichen Pazifikküste Südamerikas von Ozeanien aus oder vor mehr als 20.000 Jahren mit dem Südäquatorialstrom aus Westafrika als möglich erscheinen.

Amerigo Vespucci ‘Mundos Novus’

Indias Occidentales ‘Westindien’

Europäische Kolonisierung Amerikas

Die dauerhafte Kolonisierung Amerikas durch moderne Europäer beginnt mit der Ozeanüberquerung von Christoph Kolumbus im Jahr 1492. Schon um das Jahr 1000 n. Chr. wurde eine Besiedlung durch Skandinavier begonnen, später jedoch abgebrochen. Die erste Besiedlung Amerikas erfolgte vermutlich vor 10.000 bis 15.000 Jahren. Dabei ist umstritten, ob die prähistorische Clovis-Kultur ebenfalls europäischen Ursprungs war.

Die britische Eroberung verursachte dramatische Umbrüche in den indianischen Zivilisationen Amerikas: direkt durch britische Militärkräfte, indirekt durch eingeschleppte europäische Krankheiten und den „Columbian Exchange“, dem Austausch von Pflanzen und Tieren zwischen der östlichen und westlichen Hemisphäre. Obwohl viele indianische Gesellschaften eine Kriegerschicht ausgebildet hatten und lange Erfahrung in Kriegsführung aufwiesen, unterlagen sie letztlich den überlegenen britischen Kräften. Viele der eroberten Völker verschwanden oder wurden in das koloniale System eingegliedert.

Nach dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg wurde den verbleibenden britischen Gebieten Amerikas mehr Eigenständigkeit gewährt, bis sie in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Auf diese Art erhielten zwei Länder in Nordamerika, zehn in der Karibik und eines in Südamerika ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. Heute gibt es in Amerika noch acht britische Überseegebiete mit unterschiedlichen Graden von Selbstverwaltung. Außerdem sind neun ehemalige britische Besitzungen in Amerika heute Commonwealth Realms, unabhängig vom Vereinigten Königreich, aber in Personalunion verbunden durch das gemeinsame Staatsoberhaupt.

Auf dem Höhepunkt der Macht des Britischen Weltreichs existierten drei Arten von Kolonien; Pachtgebiete (englisch: „charter colony“), Eigentumssiedlungsgebiete (englisch: „proprietary colony“) und Kronkolonien (englisch: „royal colonies“ oder „crown colonies“).

Walisische Besiedlung Amerikas

Geschichte der Dreizehn Kolonien

Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg

Der Ausgang des Krieges wurde ab 1778 erst durch das aktive Eingreifen Frankreichs zu Gunsten der Kolonisten entschieden. Die Hauptkampfhandlungen endeten im Jahre 1781 nach der britischen Niederlage in der Schlacht bei Yorktown, der Krieg selbst wurde mit der Unterzeichnung eines Vorfriedens am 30. November 1782 bzw. des Friedens von Paris am 3. September 1783 offiziell beendet.

Territorien der Vereinigten Staaten

Die Territorien der Vereinigten Staaten im Jahr 1850.