Amerikabomber-Projekt

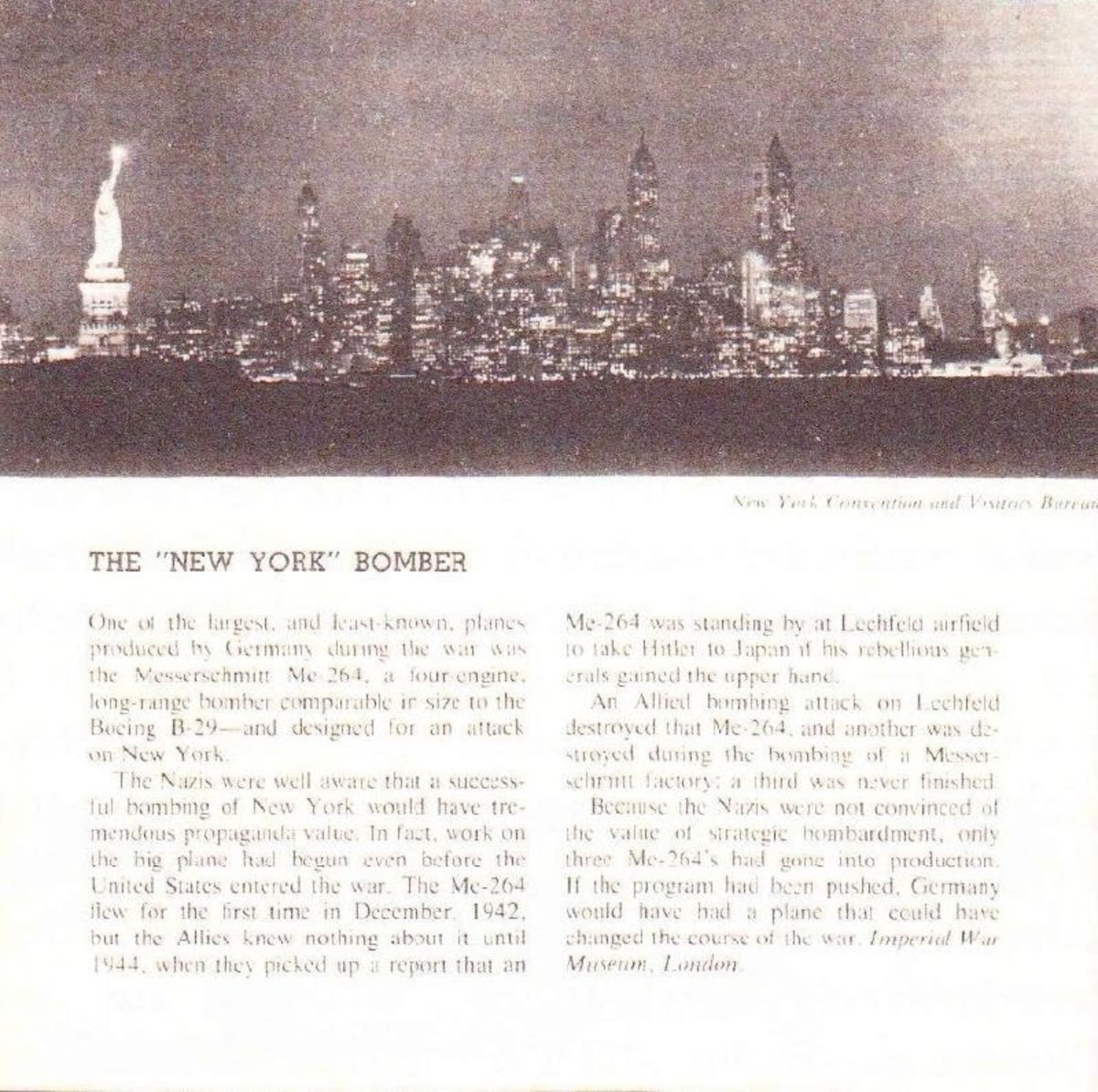

Das Amerikabomber-Projekt war eine Initiative des Reichsluftfahrtministeriums (RLM) zur Entwicklung eines Langstreckenbombers für die Luftwaffe, der in der Lage sein sollte, die USA von Europa aus anzugreifen.

Messerschmitt Me 264 ‘Amerikabomber’

Die Messerschmitt Me 264, genannt „Amerikabomber“, war ein Bombenflugzeug, das während des Zweiten Weltkriegs für geplante transatlantische Einsätze gegen die USA entwickelt wurde.

Konventionelle Projekte

Das Reichsluftfahrtministerium arbeitete an den Plänen ab etwa 1937. Vorausgegangen waren dem Amerikabomber Studienentwürfe und Prototypen mit der internen Bezeichnung Uralbomber. Entwurfsanträge wurden bei den großen deutschen Flugzeugherstellern schon ab 1937, lange vor Beginn des Zweiten Weltkriegs gestellt – und weit bevor die USA in den Krieg eintraten. Die vielversprechendsten Kandidaten basierten auf konventionellen Konstruktionsprinzipien und wären in Aussehen, Aufbau und Leistungsfähigkeit den schweren alliierten Bombern dieser Zeit sehr ähnlich gewesen:

- Heinkel He 277 (basierend auf He 177)

- Messerschmitt Me 264 (ein komplett neuer Entwurf)

- Focke-Wulf Fw 300 (basierend auf der Fw 200)

- Focke-Wulf Ta 400 (ein komplett neuer Entwurf)

- Junkers Ju 390 (basierend auf der Ju 290)

Prototypen der Me 264 wurden gebaut, aber es war die Ju 390, die für die Produktion ausgewählt wurde. Lediglich zwei Prototypen wurden vollendet, bevor das Programm eingestellt wurde.

Die Strategie sah vor, die schweren Bomber von den Azoren starten zu lassen. Von dort sind es etwa 4000 km bis nach New York City. Das deutsche Reich versuchte eine Basis auf den Azoren vom neutralen Portugal zu pachten. Letztendlich einigte sich der portugiesische Staatsführer António de Oliveira Salazar 1944 mit den Briten.

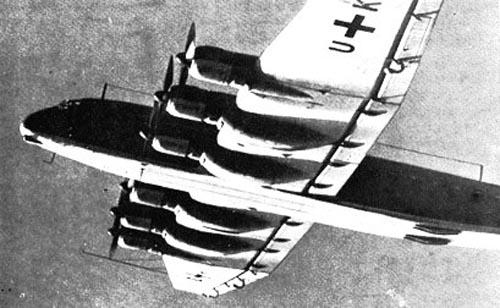

Junkers Ju 390 ‘Der wahre Amerikabomber’

Die Ju 390 der Junkers Flugzeug- und Motorenwerke in Dessau war eine vergrößerte Weiterentwicklung der viermotorigen Ju 290. Der Entwurf stammt vom Junkers-Chefkonstrukteur Ernst Zindel. Die Ju 390 war mit sechs Motoren ausgestattet, ansonsten entsprach sie (bis auf die Maße und die Reichweite) ihrem Vorgängermodell.

Weitere Projekte

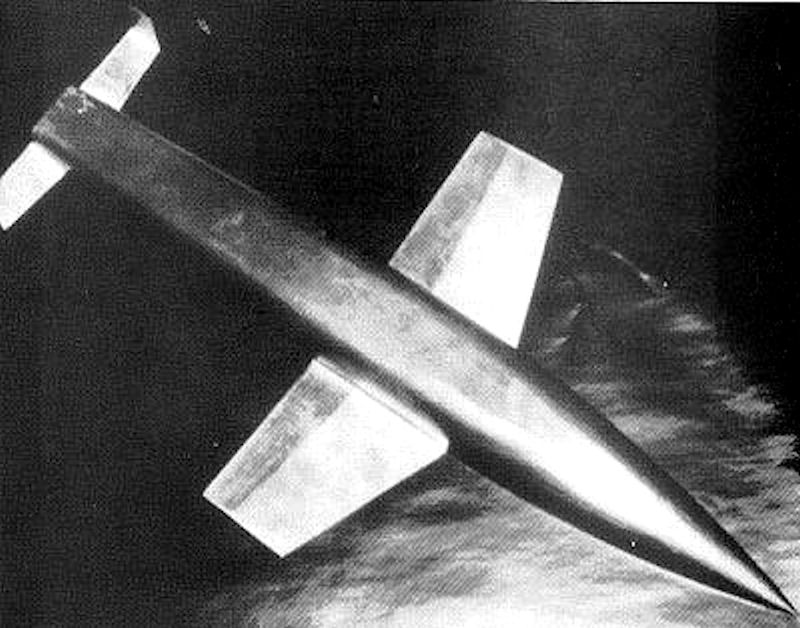

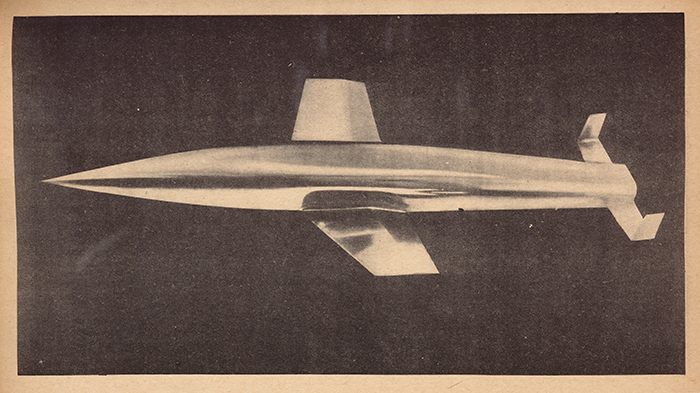

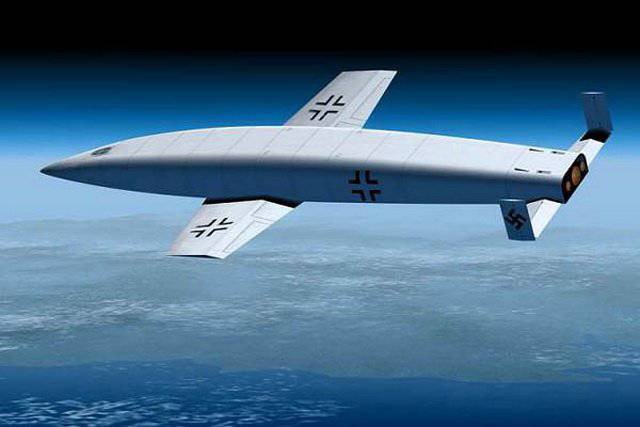

Projekt Silbervogel ‘Weltraum Amerikabomber’

Die anderen Kandidaten waren viel exotischere düsen- und raketengetriebene Modelle. Der bekannteste darunter ist wahrscheinlich Eugen Sängers „Silbervogel“, ein suborbitaler Gleiter. Die Arbeiten daran wurden 1941 abgebrochen, da die notwendigen Ressourcen in andere Projekte flossen.

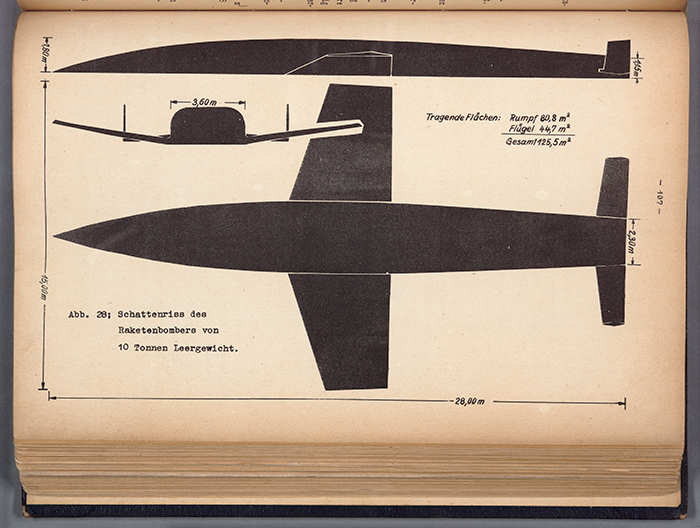

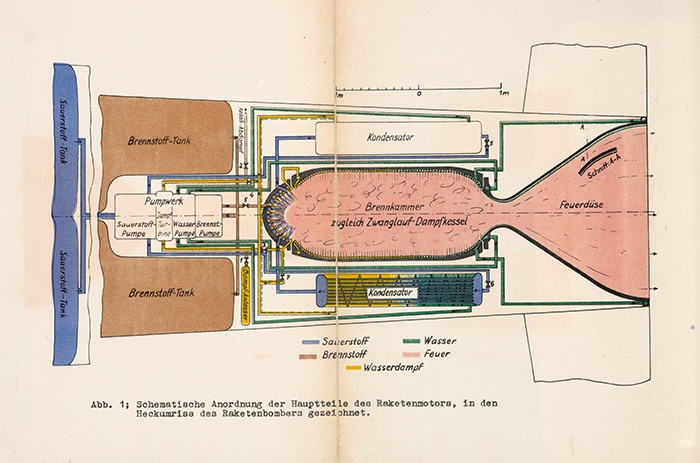

Der Sänger-Amerika-Bomber ‘Silbervogel’ (oder Orbitalbomber, Antipodalbomber oder Atmosphere Skipper) wurde für Überschallflüge in der Stratosphäre konzipiert. Der Rumpf war abgeflacht, was den Auftrieb unterstützte, und die Flügel waren kurz und keilförmig.

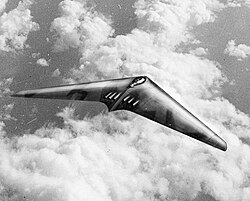

Horten H XVIII

Die Horten H XVIII war ein Projektentwurf für einen Nurflügel-Langstrecken-Schnellbomber der Brüder Horten.

Etwas konventioneller war die Horten H XVIII, ein Nurflügelflugzeug, das von sechs Turbojets angetrieben werden und auf den Erfahrungen mit der Horten Ho 229 aufbauen sollte. Die Firma Arado schlug ebenfalls einen Nurflügel mit sechs Düsentriebwerken vor, die Arado E.555. Beide Entwürfe kamen über das Planungsstadium nicht hinaus.

Die Horten H XVIII war ein Projektentwurf für einen Nurflügel-Langstrecken-Schnellbomber der Brüder Horten. Der Entwurf war in den errechneten Leistungen allen anderen der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) vorgelegten Konzepten überlegen. Die Fertigung des Versuchsmusters war für 1946/47 vorgesehen.

Eugen Sänger

Eugen Sänger (* 22. September 1905 in Preßnitz, Österreich-Ungarn; † 10. Februar 1964 in Berlin) war ein österreichischer Ingenieur und Pionier auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt.

Leben

Ausbildung

Eugen Sänger besuchte nach dem frühen Verlust des Vaters die Elementarschulen in Budapest und Kelenföld. Bereits 1918 ließ Sänger sich durch den Roman Auf zwei Planeten von Kurd Laßwitz für die damals noch utopische Raumfahrt begeistern. In den 1920er Jahren studierte er an den TU Graz und TU Wien Bauingenieurswesen. 1926–1942 konzipierte er das Hyperschall–Raumflugzeug, 1929 ließ er heimlich ein Raketenmodell aufsteigen. Sein erster Dissertationsentwurf mit dem Konzepttitel Raketenflugtechnik wurde an der Technischen Hochschule Wien abgelehnt. Einen überarbeiteten Teil veröffentlichte er 1933 als Buch.

Er wurde mit einer Dissertation zur Statik des Fachwerkflügels 1930 promoviert und begann als wissenschaftlicher Assistent mit ersten Forschungsarbeiten zum Raketenantrieb mit flüssigen Treibstoffen.

Die Zeit des Nationalsozialismus

Anfang der 1930er Jahre hielt Sänger auch Vorträge im Rundfunk, so am 26. September 1932 zum Thema „Fernflüge mit Raketenflugzeugen“ oder im Oktober 1933 über den Stand der Raketentechnik.

Von 1932 bis 1945 nahm er erste Prüfstandsversuche mit Flüssigsauerstoff/Kohlenwasserstoff-Hochdruck-Raketenmotoren in Röhrchenkonstruktion mit großen Feuerdüsen-Öffnungswinkeln vor.

Sänger wurde am 24. Oktober 1932 Mitglied der NSDAP in Wien-Landstraße (Mitgliedsnummer 1.303.775). Nach eigenen Angaben wurde er 1933 als SS-Mann im austrofaschistischen Ständestaat bei illegalen Übungen verhaftet und befürchtete anschließend, aufgrund seiner politischen Gesinnung seine Stelle an der Technischen Hochschule zu verlieren. Dies dürfte der Grund gewesen sein, wieso Sänger in der Folge als „Illegaler“ kaum noch in Erscheinung trat und die Partei verließ. Diese Untätigkeit wurde ihm später vom NS-Regime angelastet, Anträge auf Neuaufnahme in die NSDAP ab 1939 wurden fortan abgelehnt.

Das Patent

Im Jahr 1935 reichte er zusammen mit Benno Fiala von Fernbrugg in den USA ein Patent für ein Raketenflugzeug und einen neuen Raketenmotor ein.

Das Reichsluftfahrtministerium

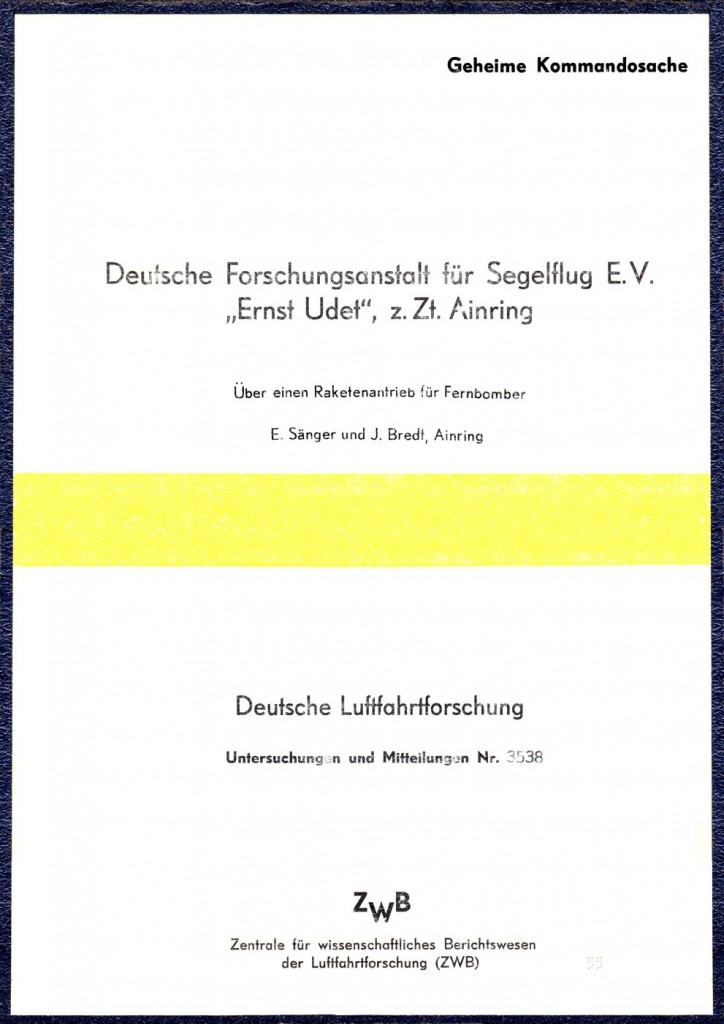

1935/36 war das Reichsluftfahrtministerium auf Sänger aufmerksam geworden. 1936, also während der Zeit des Nationalsozialismus, zog er nach Deutschland und wurde dort eingebürgert. Hier arbeitete er ab Februar ein Jahr lang für die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Adlershof. Ab Februar 1937 errichtete und leitete er für das Reichsluftfahrtministerium das Raketenflugtechnische Institut Trauen in der Lüneburger Heide und war an der Entwicklung von Hochdruckbrennkammern maßgeblich beteiligt. 1938 arbeitete er zuerst über freie Molekularströmung. 1939 unternahm er erste Versuche mit Überschall-Raketenschlittenbahnen, 1939–1945 erste Flugschleppversuche mit Hochtemperatur-Staustrahltriebwerken. 1942 entließ man ihn in Trauen wegen mangelnder Kooperation. Später wurde er als Abteilungsleiter an der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug in Ainring wieder eingestellt, an der er auch das von René Lorin entwickelte Staustrahlrohr (Ramjet, d. h. Staustrahltriebwerk) weiterentwickelte, mit dem eine mehrfache Schallgeschwindigkeit erreicht werden konnte. Sänger testete es an verschiedenen Bombern der deutschen Luftwaffe. Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete er zu Beginn im Rahmen des Amerikabomberprojektes an der Entwicklung eines raketengetriebenen Orbitalbombers (Silbervogel). Nach der Niederlage in Stalingrad 1943 wurde das Projekt wegen Ressourcenmangels aufgegeben, und man konzentrierte sich auf schnell realisierbare Projekte. Langfristig arbeitete er an der Entwicklung einer von ihm Raumboot genannten Raumfähre, die zum Transport von Personen und Fracht zwischen Erdboden und Orbit bzw. Raumstationen dienen sollte.

Irene Sänger-Bredt

Irene Sänger-Bred (1974).

Irene Reinhild Agnes Elisabeth Sänger-Bredt (* 24. April 1911 in Bonn als Irene Reinhild Agnes Elisabeth Bredt; † 20. Oktober 1983 in Stuttgart) war eine deutsche Mathematikerin, Raketenforscherin, Physikerin und Biologin. Zusammen mit ihrem späteren Mann Eugen Sänger entwickelte sie das erste Konzept eines Raumgleiters in der Studie Über einen Raketenantrieb für Fernbomber von 1944. Das Konzept führte, in der Absicht einen transkontinental einsetzbaren Amerikabomber zu bauen, zum Projekt Silbervogel.

“Die wenigen Frauen, die sich der Raumfahrt verschrieben haben, mussten oft große Entbehrungen auf sich neh men und bekamen selten Anerkennung. Trotzdem standen sie unerbittlich ihren „Mann“.” – Hartmut Sänger: Raumfahrt Concret Heft 77 2/2013

Leben

Bredt studierte 1930 bis 1936 an den Universitäten Köln, Freiburg i.Br. und Bonn, wo sie allgemeine naturwissenschaftliche Fächer belegte. Ihre Interessen schwankten zwischen Biologie und Physik. Das letztere Fachgebiet wurde schließlich dominant, und sie promovierte bei Heinrich Konen und Christian Füchtbauer mit einer Arbeit über die Röntgenstrahlen seltener Erden, wobei als Promotionsjahr 1936 oder 1937 angegeben wird. Ihr Ziel war auf eine Anstellung in der Forschung oder in der Industrie gerichtet. Ab 1936, nach anderen Angaben ab 1937, war Bredt in der Raketenversuchsstelle Trauen auf dem Fliegerhorst Faßberg, die der Luftfahrtforschungsanstalt Hermann Göring untergeordnet war, tätig. Ein Jahr später wurde sie Assistentin von Eugen Sänger. Ihr Arbeitsgebiet war die Bearbeitung thermodynamischer und gaskinetischer Probleme an Flüssigkeitsraketen. 1941 übernahm sie die Leitung der physikalischen Abteilung des Instituts. 1942 wurde sie erste Assistentin Eugen Sängers an der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug und war mit der Betreuung und Auswertung von Staustrahl-Flugschleppversuchen betraut.

Ab 1945 arbeitete sie in der Forschung und als Beraterin am Arsenal de l’Aéronautique, Paris-Chàtillon, sowie als freie beratende Ingenieurin bei Matra, Paris-Billancourt und am Institute of Technology in Madras, Indien. Nach ihrer Heirat mit Eugen Sänger 1951 in Paris und der Geburt ihres Sohnes Hartmut (* 15. März 1952; † 17. Dezember 2015), späterer Bauingenieur und Raumfahrt Journalist, kehrten sie gemeinsam 1954 nach Deutschland zurück. Dort wurde sie stellvertretende Leiterin des Forschungsinstituts für Physik der Strahlantriebe, das Eugen Sänger als erstes europäisches Raumfahrtforschungsinstitut in Stuttgart gegründet hatte.

Ab 1963 arbeitete die in Stuttgart wohnhafte Irene Sänger-Bredt als beratende Ingenieurin in Raumfahrtfragen für die Firmen Junkers und Bölkow, die spätere Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH. 1960 war sie das einzige weibliche Gründungsmitglied der Internationalen Astronautischen Akademie und veröffentlichte bis zu ihrem Tode am 20. Oktober 1983 in Stuttgart über 83 Manuskripte und Bücher über naturwissenschaftliche und kulturelle Themen. Ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem Alten Friedhof in Stuttgart-Vaihingen.

Silbervogel ‘Weltraum Amerikabomber‘

Der Silbervogel war ein Entwurf für einen suborbitalen Bomber mit einer Flügelspannweite von 15 Metern und einer Länge von 28 Metern, der in den späten 1930ern von Eugen Sänger und Irene Sänger-Bredt im Dritten Reich erstellt wurde.

Bezeichnung

Der Entwurf wird manchmal als „Amerika-Bomber“ bezeichnet, obwohl er nur einer der Entwürfe für diese Mission war. Als Walter Dornberger nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA versuchte, militärisches Interesse an Raumschiffen zu wecken, wählte er die diplomatische Bezeichnung antipodal bomber (Antipoden-Bomber von griechisch Antipode, womit der einem beliebigen Punkt auf der Erdoberfläche auf der anderen Seite gegenüberliegende Punkt gemeint ist).

Der Entwurf war bemerkenswert, da er neue Raketentechniken und das Prinzip eines Gleiters ausnutzte. Am Ende wurde der Entwurf als zu komplex und teuer für eine Realisierung angesehen. Es gab nur Windkanal-Tests.

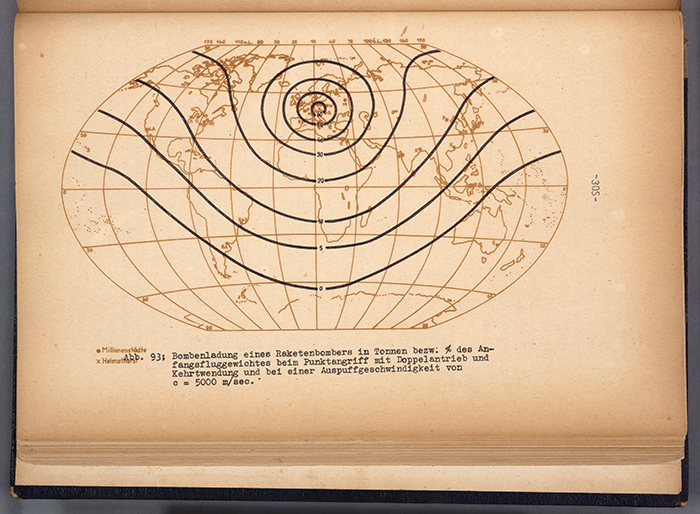

Der Silbervogel sollte Langstreckenflüge mit Hilfe einer Serie von kurzen Sprüngen realisieren. Das Flugzeug sollte zu Beginn seiner Mission entlang einer 3 km langen Eisenbahnschiene durch einen raketengetriebenen Schlitten beschleunigt werden. Einmal gestartet, sollte es seine eigenen Raketen zünden und auf eine Flughöhe von 145 km ansteigen, in der es mit einer Geschwindigkeit von 22.100 km/h geflogen wäre. Dann sollte es schrittweise in die Stratosphäre herabsteigen, wo die höhere Luftdichte einen Auftrieb auf der flachen Unterseite des Flugzeugs erzeugt hätte, der es schließlich zum „Springen“ gebracht und auf eine größere Flughöhe hätte ansteigen lassen. Daraufhin hätte sich der Vorgang wiederholt. Wegen des Luftwiderstandes wäre jeder Sprung kleiner gewesen als der vorherige. Es wurde jedoch errechnet, dass der Silbervogel in der Lage gewesen wäre, den Atlantik zu überqueren, eine 4.000-kg-Bombe über dem amerikanischen Kontinent abzuwerfen und dann seinen Flug bis zur Landung irgendwo im japanischen Teil des Pazifiks fortzusetzen – eine Reise von insgesamt 24.000 km.

Bei Nachkriegsanalysen stellte sich ein Fehler in der Berechnung der aerodynamischen Erhitzung beim Wiedereintritt heraus. Die Neuberechnung erbrachte, dass der Silbervogel ohne Kurskorrektur beim Wiedereintritt verglüht wäre. Trotzdem war es nicht unmöglich, dieses Problem zu lösen, und nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten die USA und die Sowjetunion Interesse an Sängers Arbeit.

Technische Fortentwicklung

In den USA war das Projekt der Ursprung zunächst des ähnlich aufgebauten BOMI (Bomber-Missile) von Bell unter Walter Dornberger, ebenso wie des später aufgegebenen X-20 Dyna-Soar, einer Weiterentwicklung, welche mit einer Titan-II-Rakete gestartet werden sollte. Als die bemannte Raumfahrt Sache der NASA wurde, zog sich die US Air Force schrittweise aus der bemannten Raumfahrt zurück, und der Dyna-Soar wurde eingestellt.

Stalin war fasziniert von dem Konzept und versuchte, Sänger in die Sowjetunion entführen zu lassen, damit er weiter an dem Entwurf arbeite. Als dieser Plan fehlschlug, wurde 1946 von Mstislaw Wsewolodowitsch Keldysch ein neues Entwicklungsbüro zur weiteren Erforschung des Konzepts gegründet. Eine neue Version, die von einem Staustrahltriebwerk angetrieben wurde (auch als Keldysch-Bomber bekannt) wurde entwickelt, aber nicht gebaut. Der Entwurf bildete die Basis für eine Reihe von neuen Marschflugkörper-Entwürfen in den frühen 1960er Jahren, die aber ebenfalls nicht realisiert wurden.

Ein letztes verbliebenes Element des Silbervogel-Entwurfs ist der „regenerierende Motor“, bei dem der Treibstoff oder der Oxidierer in Rohren um die Brennkammer und Schubdüse geleitet wird, um zum einen diese Teile zu kühlen und zum anderen den Treibstoff aufzuwärmen. Fast alle modernen Flüssigkeitsraketenantriebe nutzen dieses Design. Einige Quellen bezeichnen dieses Design immer noch als Sänger-Bredt-Design.

Uranbombe Typ II ‘Atombombe’ auf New York abwerfen

Junkers JU-390 (Dieser Bomber absolvierte unentdeckt einen Probeflug nach New York City).

Hitlers Versuch, eine Bombe auf New York abzuwerfen. Der Probeflug nach New York und unentdeckt zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg behaupteten mehrere Autoren, dass die zweite Ju 390 tatsächlich einen Transatlantikflug durchgeführt habe und Anfang 1944 bis auf 20 km an die nordöstliche Küste der USA herangekommen sei.

Ju390 V1

Junkers Ju390 V1.

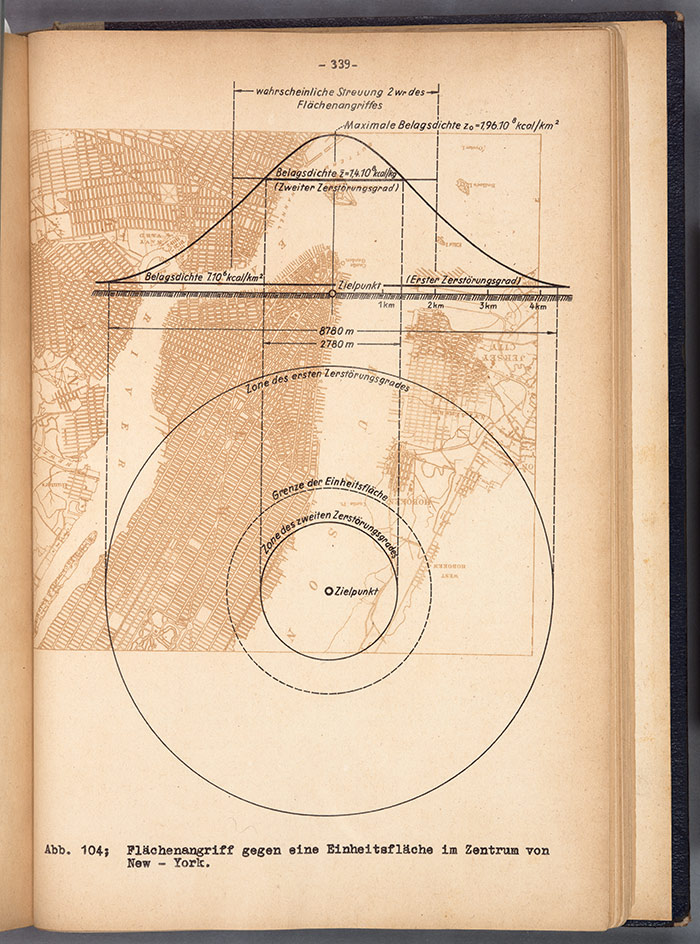

Karte von New York als ein Bombenziel für den Eugen Sänger Silbervogel in „Über einen Raketenantrieb für Fernbomber“.

Sollte New York City bombardiert werden, betrug der erforderliche Kampfradius 11.680 Kilometer, da der Bomber einen Rückflug ohne Auftanken hätte durchführen müssen. Das einzige bereits gebaute und geflogene deutsche Flugzeug mit einer annähernd vergleichbaren Reichweite war die Messerschmitt Me 261 Adolfine mit einer maximalen Reichweite von 11.025 Kilometern. Die Versionen als Seeaufklärungs- und Langstreckenbomber sollten die Bezeichnungen Ju 390 B bzw. Ju 390 C erhalten. Es wurde vermutet, dass der Bomber zur Selbstverteidigung das Parasitenjagdflugzeug Messerschmitt Me 328 an Bord gehabt haben könnte, und man nimmt an, dass ein Prototyp der Ju 390 einige Testflüge durchgeführt hat, die mit der Anti-Schiffs-Lenkgleitbombe PC 1400 Fritz X ausgerüstet war.

Japanische Ju 390 A-1?

Es wurden Konstruktionsarbeiten an einer Bomber-Aufklärungsversion des Flugzeugs durchgeführt. Die Kaiserlich Japanische Luftwaffe zeigte großes Interesse an diesem Flugzeug mit extrem großer Reichweite. Im Herbst 1944 erwarb die japanische Regierung eine Fertigungslizenz für die Ju 390A-1. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung sollten bis zum 28. Februar 1945 detaillierte Fertigungszeichnungen an den Vertreter der Kaiserlich Japanischen Armee, Generalmajor Otani, übergeben werden. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass dieser Teil der Vereinbarung erfüllt wurde. Es gibt keinen Hinweis auf den von russischen Historikern erwähnten Generalmajor Otani, doch ULTRA entschlüsselt diplomatische Signale der japanischen Botschaft in Berlin bezüglich der Reise des japanischen U-Boots I-52 und verweist auf einen General Kotani in Deutschland, der im Zusammenhang mit dem Transport zurück nach Japan eine Rückreise verlangt. Dieselben Signale beziehen sich auf andere Passagiere mit höherer Priorität.

Sänger (Raumtransportsystem)

Sänger II Space Shuttle Modell im Technik Museum Speyer.

Sänger ist ein Konzept für einen Raumgleiter von Eugen Sänger. Es wurde von 1961 bis 1974 bei der Firma Junkers als Studie für Raumgleiter entwickelt.

Das Konzept besteht ähnlich dem Space Shuttle aus zwei Stufen. Die untere Stufe ist eine horizontal startende Trägereinheit, die das eigentliche Raumschiff auf 30 km Höhe in die Stratosphäre bringt. Der Vorteil dieses Konzepts ist, dass die Unterstufe mit einem luftatmenden Antrieb – wie bei einem Jet – ausgestattet werden kann und daher den zur Verbrennung benötigten Oxidator, anders als eine Rakete, nicht mitbefördern muss. Gelingt es, die Oberstufe bei einer Geschwindigkeit von mehreren 1000 km/h zu separieren, gewinnt man nicht nur erheblich Energie, sondern vermeidet auch einen großen Teil der sonst auftretenden atmosphärischen Reibungsverluste. Die Oberstufe selbst hat in jedem Fall einen konventionellen Raketenantrieb. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der Steuerung der Unterstufe, die eine sehr flexible Wahl des Zielorbits ermöglicht.

Die Oberstufe hat eine Abmessung von 31 m × 12 m Flügelspannweite. Der Sänger sollte zwei Astronauten befördern können. Die Fähre wurde nicht verwirklicht, erfuhr jedoch als Sänger II eine kurze Wiederbelebung.

Sänger II

Im Sänger-II-Projekt wurde eine europäische Raumfähre geplant. Ende der 1980er Jahre schlug die westdeutsche Firma Messerschmitt-Bölkow-Blohm das Konzept eines zweistufigen wiederverwendbaren Trägers vor. Er sollte wie ein Flugzeug starten und landen.

Die zweite Stufe sollte bei einer Geschwindigkeit von Mach 7 in etwa 30 km Höhe abgetrennt werden. Während die Unterstufe wie ein Flugzeug zum Startplatz zurückkehrt, beschleunigt die Oberstufe weiter, bis sie die Umlaufbahn erreicht. Wahlweise kann dabei eine Oberstufe für Fracht („CARGUS“ = Cargo Upper Stage) oder Raumfahrertransport („HORUS“ = Hypersonic Orbital Upper Stage) verwendet werden. Dabei hätte sie etwa 10 t oder einige Raumfahrer in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen können, was etwa einem Drittel der Kapazität des Space Shuttles entspräche.

Die Gesamtabflugmasse hätte etwa 366 t betragen. Die Unterstufe hätte leer eine Masse von 156 t gehabt und 98 t Wasserstoff getankt. Die Leermasse der bemannten Oberstufe hätte etwa 33 t betragen, bei einer Treibstoffmasse von 74 t (Wasserstoff und Flüssigsauerstoff) sowie etwa 5 t Nutzlast.

Das Projekt wurde 1995 eingestellt, wofür es zahlreiche Gründe gab. Das Programm war ursprünglich von der MBB Raumfahrt zur Technologieforschung gegründet worden. Nach der Fusion der wesentlichen deutschen Industriestandorte zur Deutschen Aerospace AG und dem unerwarteten Anfangserfolg des Sänger II zogen die zahlenmäßig dominierenden Luftfahrtabteilungen das Programm an sich, deklarierten es als künftigen europäischen Raumtransporter und forderten entsprechende Programmgelder. Damit wurden allerdings gleichzeitig die wesentlichen Hyperschallforschungsbereiche verlassen, der Unmut der europäischen Nachbarn geweckt, die zu diesem Zeitpunkt noch an Hermes arbeiteten und schließlich die verfügbaren Budgets, besonders mit dem Wunsch nach einem bemannten Prototypen, falsch eingeschätzt. Innerhalb der Sonderforschungsbereiche konnte die Deutsche Forschungsgemeinschaft, von der das Thema ursprünglich ausging, entsprechende Arbeiten allerdings noch einige Jahre an verschiedenen Hochschulen erfolgreich fortsetzen. Auf der technischen Seite war der Antrieb der Unterstufe das Hauptproblem. Es gelang jedoch nicht, einen Antrieb zu entwickeln, der im gesamten geforderten Geschwindigkeitsbereich gleichermaßen effizient gewesen wäre, obwohl die europaweit ersten Tests mit einem „Turbo“-Ramjet 1991 angelaufen waren. Schließlich zeigten Kostenrechnungen auch, dass Sänger II gegenüber der zu dieser Zeit ebenfalls entwickelten Ariane 5 keine signifikanten Einsparungen gebracht hätte.

Ein maßstabsgetreues Modell von Sänger.

Konzept

Junkers GmbH RT (Space Transporter, Saenger)

Junkers RT-8-01 Modell

Der Junkers RT (Raumtransporter) war ein frühes Space Shuttle, das in den 60er Jahren von der westdeutschen Junkers GmbH entwickelt wurde. Es basierte auf dem Suborbitalbomber „Silbervogel“, der in den 30er Jahren von Eugen Sänger entwickelt worden war. Eugen Sänger trat 1960 der westdeutschen Junkers GmbH bei und setzte seine Arbeit am Silbervogel unter der Bezeichnung Junkers RT Space Transporter fort. Die finanzielle Unterstützung dieses Entwicklungsprojekts kam von der westdeutschen Regierung, die 1962 das „Nationale Deutsche Raumfahrtprogramm“ für das Weltraumforschungsprojekt Nr. 623 und 1963 das „EUROSPACE-Programm“ ins Leben rief.

Die Junkers RT-8, auch “Sänger I” genannt, war ein schlittenstartfähiges zweistufiges Raumflugzeug. Die Konstruktionsarbeiten begannen im Juli 1961. Wahrscheinlich gab es bereits Vorstudien der Typen RT-1 bis RT-7. Der Schlitten der RT-8 wurde von einer Dampfrakete angetrieben und brachte das RT-8-Flugzeug über eine Distanz von 3 km, wo die luftatmenden LH2-Triebwerke zündeten. Die drei Triebwerke der ersten Stufe boten auf Meereshöhe eine Leistung von 150 Tonnen und brachten die zweite Stufe in 150 Sekunden auf 30 km Höhe. Hier trennten sich die beiden Stufen und die bemannte Stufe wurde von einem Piloten zurück zur Erde geflogen. Das Fahrzeug der ersten Stufe hatte eine Länge von 80 m und Deltaflügel mit einer Spannweite von 40 m. Der Flügel war schulterförmig am Rumpf befestigt.

Nach der Trennung wurden die einzelnen Lox/LH2-Triebwerke der zweiten Stufe gestartet. Die zweite Stufe manövrierte im suborbitalen Bereich oder stieg auf eine Umlaufbahn in 300 km Höhe. Die zweite Stufe war 31 m lang und hatte eine Flügelspannweite von 12 m. Die Flügel des Orbiters waren tief angebracht. Die zweite Stufe konnte mit zwei Astronauten bemannt werden (HORUS (Hypersonic Orbital Upper Stage)) oder als unbemanntes Frachtschiff namens CARGUS eingesetzt werden. CARGUS hatte keine Flügel, da sie nicht dazu gedacht war, das Schiff zur Erde zurückzubringen.

Die Junkers-Studie wurde auch nach dem plötzlichen Tod Eugen Sängers im Februar 1964 fortgesetzt. Die meisten Arbeiten konzentrierten sich auf die Abschaffung des Beschleunigungsschlittens. Einige Studien sahen einen Start des Sängers von einem Boeing B52-Bomberflugzeug vor. Auch VTO-Konzepte wurden untersucht. Im Oktober 1965 schlug das Junkers-Team mit der RT-8-02 eine zweite Startlösung vor, die keinen Beschleunigungsschlitten mehr verwendete, sondern für einen vertikalen Start ausgelegt war. 1966 liefen jedoch das deutsche nationale Raumfahrtprogramm und das EUROSPACE-Programm aus und es standen keine Mittel mehr für die RT-8-02-Studien zur Verfügung.

1969 ging die Junkers GmbH in Messerschmitt-Bölkow-Blohm auf. Von 1971 bis 1974 wurde das Horizontalstartkonzept von Sänger noch einmal untersucht, bevor das gesamte Programm eingestellt wurde.

Messerschmitt-Bölkow-Blohm belebte das Sänger-Projekt 1985 neu. Das neue Projekt „Sänger II“ brachte das ursprüngliche Junkers RT-8-01-Projekt auf Prototyp-Niveau. Bevor jedoch ein Prototyp gebaut werden konnte, wurde das Projekt 1994 wieder gestoppt.

In den 1980er Jahren, im Kontext des Kalten Krieges und der Raumfahrtprogramme, erwarb die Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB) die Rechte am Sänger-Projekt und versuchte, es neu zu beleben. Das überarbeitete Projekt, bekannt als „Sänger II“, hatte das Ziel, die ursprünglichen Entwürfe des Junkers RT-8-01 weiterzuentwickeln und sie für die Anforderungen der damaligen Zeit anzupassen.

Das „Sänger II“-Projekt zielte darauf ab, ein suborbitales System zu entwickeln, das unter anderem für militärische und kommerzielle Zwecke eingesetzt werden könnte. Dabei sollte das Flugzeug mit einem krafterzeugenden Antriebssystem ausgestattet werden, das es ermöglichen sollte, hohe Geschwindigkeiten zu erreichen und durch die Erdatmosphäre zu fliegen.

Trotz vielversprechender Konzepte und zeitgenössischer Entwicklungen in der Raumfahrttechnologie wurde das Projekt schließlich 1994 eingestellt. Die Gründe dafür waren vielfältig und umfassen unter anderem finanzielle Überlegungen, technologische Herausforderungen und sich ändernde politische Rahmenbedingungen. Der Schwerpunkt der Raumfahrtaktivitäten verschob sich in den folgenden Jahren auf andere Programme und Technologien.

SIMULATION Junkers RT-8 (Saenger I) Rail Launched Space Plane

(https://www.youtube.com/watch?v=moMUTL0cRaU)

..,-