Pharaonen–Tempelritter/’SS–Ritter‘-Verbindung. Der Name der Schweiz kommt von (FRANZÖSISCH) Les Neufs Soeurs = Die neun Schwestern, Sui-Isse (Soeurs Isis) = Schw(e)-Iss (Schwester Isis), `Su-Isse` = `SoeUrs d’ISiS(e)`, `Schwiizz` (Schweiz) = SCHWester der ISIS (SchwiiSS). `Switzerland` oder `Schwyzer Land` = `Land der Schwestern der ISiS`. ‘Schweizer S.M.O.M. Octagon’

KKK, Ku-Klux-Klan aus der Schweiz, Rassismus, das Herz des Nationalsozialismus und kriminelle Banken

Es waren die Schweizer, die durch den Ku Klux Klan Rassismus nach Amerika brachten; deshalb nennen sie sich die Klanritter der Schweizer Tempelritter, die in Wirklichkeit Pharaonen sind und sich noch heute „Eidgenossen“ oder die Hüter des Eides nennen. ‘Ger-Money and Swit-SS-erland’.

KKK ‘Ku Klux Klan’ von Schweizer Einwanderern gegründet

Ku Klux Klan (altdeutsch) = Ku (Kuh) Klux (Glocke) Klan (Klan) = Kuh-Glocken-Klan ‘Cowbell-Clan’

Kuhglocken, Trycheln, ist eine Schweizer Tradition !

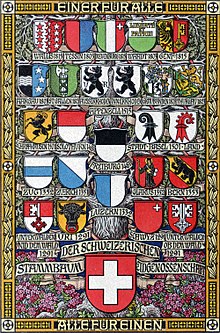

Geschichte der Schweiz

Die neuere Geschichte der Schweiz als Bundesstaat beginnt mit der Annahme der Bundesverfassung von 1848. Vorläufer der modernen Schweiz waren die seit dem Ende des 13. Jahrhunderts als lockerer Bund organisierte Alte Eidgenossenschaft, die von 1798 bis 1803 bestehende zentralistisch aufgebaute Helvetische Republik sowie die 1803 gegründete und 1815 neu organisierte «Schweizerische Eidgenossenschaft». Die eidgenössischen Kantone gewannen 1648 im Westfälischen Frieden die Souveränität vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Diese Souveränität wurde 1815 vom Wiener Kongress bestätigt und die vor der «Franzosenzeit» bestehenden, bis heute gültigen Grenzen der Schweiz bis auf kleinere Abweichungen anerkannt. Wichtige Grundlinien in der Schweizer Geschichte sind der ausgeprägte Föderalismus und seit dem Zweiten Pariser Frieden von 1815 die internationale Neutralität, beruhend auf den Entscheidungen des Wiener Kongresses.

Fahne und Wappen der Schweiz

Schweiz

Die Schweiz (schweizerdeutsch Schwiz, französisch Suisse [], italienisch Svizzera [], rätoromanisch [] oder [], lateinisch Helvetia), amtlich Schweizerische Eidgenossenschaft (schweizerdeutsch Schwizerischi Eidgnosseschaft, französisch Confédération suisse, italienisch Confederazione Svizzera, rätoromanisch , lateinisch Confoederatio Helvetica), ist ein föderalistischer, demokratischer Staat in Mitteleuropa. Er grenzt im Norden an Deutschland, im Osten an Österreich und Liechtenstein, im Süden an Italien und im Westen an Frankreich.

Die Schweizerische Eidgenossenschaft ging aus den sogenannten Urkantonen Uri, Schwyz und Unterwalden hervor. Ihr Name leitet sich vom Kanton Schwyz bzw. von dessen gleichnamigem Hauptort her. Als inoffizielles und mythologisiertes Gründungsdokument gilt der Bundesbrief von 1291, die älteste erhaltene Bündnisurkunde. Mit dem Frieden zu Basel wurde die Schweiz 1499 faktisch aus dem Verband des Heiligen Römischen Reichs herausgelöst. Staatsrechtlich wurde ihre Unabhängigkeit im Westfälischen Frieden von 1648 anerkannt. Im 18. und 19. Jahrhundert verschifften Schweizer Unternehmen im großen Stil afrikanische Sklaven nach Amerika. Unter dem Einfluss des revolutionären Frankreich entstand 1798 die kurzlebige, zentralstaatlich verfasste Helvetische Republik. Nach deren Ende 1803 wurde die Eidgenossenschaft wiederhergestellt, blieb jedoch bis 1813 ein französischer Vasallenstaat. Infolge des Sonderbundskriegs entstand 1848 der heutige Bundesstaat.

Auslandschweizer ‘Fünfte Schweiz‘

Als Auslandschweizer (französisch Suisses de l’étranger, italienisch Svizzeri all’estero, rätoromanisch Svizzers a l’exteriur) werden Schweizer Bürger bezeichnet, die nicht in der Schweiz leben. Sie werden oft auch die Fünfte Schweiz genannt. Dieser Ausdruck erklärt sich aus den vier Sprachregionen der Schweiz (Deutschschweiz, Romandie, italienische Schweiz, rätoromanische Schweiz). Die Auslandschweizer machen derzeit etwa einen Zehntel aller Schweizer Staatsangehörigen aus.

Schweizer Truppen in fremden Diensten

Schweizer Truppen in fremden Diensten hiess der von Behörden der Schweizer Eidgenossenschaft vom 15. bis ins 19. Jahrhundert mit Staatsverträgen geregelte Solddienst von geführten, ganzen Truppenkörpern im Ausland. Hinter dem Ziel, die ungeregelte individuelle Reisläuferei einzudämmen, steckte auch die Absicht, finanzielle Einnahmen zu erzielen. Den ersten eidgenössischen Bündnisvertrag schloss die Tagsatzung 1453 mit dem französischen König Karl VII. ab. Die mit den Verträgen verbundenen Patronageressourcen wurden teilweise zur gewichtigen Grundlage der Staatsbudgets einzelner Orte, der finanziellen Basis etlicher Führungseliten und des beträchtlichen Reichtums einiger Soldunternehmer.

Name der Schweiz

Welches ist der offizielle Name der Schweiz? Woher kommt der Name Schweiz? Was ist der Ursprung der gebräuchlichsten Abkürzung CH und was bedeuten die übrigen gelegentlich verwendeten Abkürzungen Sz und SUI? Weshalb steht auf Schweizer Münzen und Briefmarken HELVETIA?

Confoederatio Helvetica (Abkürzung CH)

gegen

Schweiz Suisse Svizzera Svizra Switzerland Suiza Suiça

| Sprache | Offizieller Name | Kurzname | Abk |

| Deutsch* | Schweizerische Eidgenossenschaft | Schweiz | Sz |

| Französisch* | Confédération Suisse | Suisse | SUI |

| Italienisch* | Confederazione Svizzera | Svizzera | |

| Rumantsch* | Confederaziun Svizzer | Svizra | |

| Englisch | Swiss Confederation | Switzerland | |

| Lateinisch | Confoederatio Helvetica | Helvetia | CH |

Welcher dieser Namen macht das Rennen? Bis zum August 2006 war auf der offiziellen Webseite der schweizerischen Bundesverwaltung tatsächlich ein Banner mit dem Schriftzug CONFOEDERATIO HELVETICA zu sehen. Doch die Zeiten ändern sich und dieses Banner ist durch ein moderneres Design in den vier Landessprachen ersetzt worden.

Was ist die Bedeutung von Eidgenossenschaft?

In deutscher Sprache werden meist Schweiz bzw. schweizerisch verwendet, allerdings greifen konservative Kreise gerne auch auf die etwas altmodisch tönende offizielle Bezeichnung Schweizerische Eidgenossenschaft und das zugehörige Adjektiv eidgenössisch zurück. Sie beziehen sich auf die Ursprünge der Autonomie der (Zentral-)schweiz vom Deutschen Reich im Mittelalter, um die sich fast mehr Legenden und Geschichtsmythen ranken als harte Fakten bekannt sind. Eine besondere Rolle spielt dabei der legendäre Rütlischwur, auf den sich der Eid der “Genossen” bezieht.

mehr dazu: Geschichte der Alten Eidgenossenschaft.

Die Begriffe Eidgenonssenschaft/eidgenössisch werden faktisch praktisch ausschliesslich innerhalb der Schweiz verwendet und es handelt sich dabei in vielen Situationen schlicht um formal korrekte Amtssprache. Wenn dagegen deutsche Journalisten diese Begriffe ausnahmsweise doch einmal verwenden, dann wird aus dem Zusammenhang meist klar, dass sie damit die Assoziation von «konservativ», «rückständig» oder «eigenbrötlerisch» erwecken wollen. Schweizerische Intellektuelle vermeiden diese Bezeichnungen in der Regel, weil sie genau wissen, dass deren Verwendung innerhalb der Schweiz die konservative Position eher stärkt.

Ursprung des geläufigen Namens Schweiz

Der Name Schweiz und seine Übersetzungen Suisse, Svizzera, Svizra, Switzerland, Suiza, Suiça, Svizrija usw. sind Adaptationen des Ortsnamens Schwyz. Schwyz ist Hauptort eines ländlich-konservativen Kantons in der Zentralschweiz, der zu den drei Gründerkantonen (Uri, Schwyz, Unterwalden) der Eidgenossenschaft gehört und unter diesen wohl auch eine gewisse Führungsrolle hatte. Zudem fand die erste historisch belegte grosse Schlacht der Eidgenossen gegen die Habsburger auf Schwyzer Boden statt. In diesem Sinn hat die vom Ortsnamen Schwyz abgeleitete Bezeichnung in den modernen Sprachen einen direkten Bezug zu den Ursprüngen der Schweiz als Kleinstaat.

Ursprung des lateinischen Namens Helvetia

Der lateinische Name Helvetia ist älter als die Ortsbezeichnung Schwyz. Er bezieht sich auf den keltischen Stamm der Helvetier, die erste Bevölkerungsgruppe auf dem Gebiet der heutigen Schweiz, über die wir schriftliche Quellen haben. Der lateinische Name Helvetia für die Schweiz wird bis heute als kurze sprachneutrale Bezeichnung auf Briefmarken und Münzen verwendet, während auf den Banknoten genügend Platz ist, um die Bezeichnung “Schweizerische Nationalbank” in allen vier Landessprachen aufzudrucken.

Confoederatio Helvetica bzw. Helvetia stecken auch in den offiziell verwendeten Abkürzungen:

·CH [Confoederatio Helvetica] (e-mail, internet, Autokennzeichen)

·CHF: international gebräuchliche Abkürzung für den Schweizer Franken

·HB [2. Ländercode, der mit H beginnt] (Flugzeuge)

·HB9 [2. Ländercode, der mit H beginnt] (Funkamateure)

Weshalb wird der alte Name Helvetia immer noch benutzt?

Weil der heute gebräuchliche Name Schweiz (und seine Variationen in modernen Sprachen) immer Assoziationen mit dem deutschsprachigen ländlich-konservativen Kanton Schwyz wecken und damit diesem in einer gewissen Weise auch eine besondere Rolle im Bund zuerkennen, sind die eher städtisch-liberal ausgerichteten sprachlichen Minderheiten, insbesondere die französischsprachige, mit dem Namen Schweiz für den Bundesstaat nicht besonders glücklich.

Der alte lateinische Name Helvetia für die Schweiz referenziert im Gegensatz dazu nicht auf eine einzelne Region, sondern auf eine ältere Tradition, die eine Brücke zwischen der deutschsprachigen Schweiz und der französischsprachigen Westschweiz schlägt. Das Gebiet vom Bodensee im Nordosten bis zum Genfersee im Südwesten war vor mehr als 2000 Jahren vom keltischen Stamm der Helvetier besiedelt. Eine Sprachgrenze zwischen der heutigen Deutschschweiz und der Romandie (französischsprachige Schweiz) gab es damals noch nicht. Zudem liegt in den romanischen Sprachen die Verwendung eines Begriffs mit lateinischem Ursprung natürlich näher als die Übernahme eines Fremdwortes aus dem Deutschen.

In französischer Sprache wird helvetique für schweizerisch sehr häufig verwendet und die Helvetische Revolution von 1798, die gleiche Rechte für alle Schweizer verlangte – insbesondere für die bisher als Untertanen behandelten West-, Ost- und Südschweizer, proklamierte die Helvetische Republik und bezog sich damit bewusst auf den alten lateinischen Namen Helvetia.

Als allegorische Figur ziert die Helvetia nicht nur die Rückseite der geläufigsten Münzen sondern auch viele klassizistische Gebäude aus der Gründerzeit des modernen Bundesstaates (1848). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Mutter Helvetia auch ein beliebtes Motiv auf politischen Plakaten, inbesondere wenn es um die Einführung von Sozialversicherungen ging.

Nachdenkliche Helvetia von Bettina Eichinger

HELVETIA von Bettina Eichinger

Mittlere Rheinbrücke, Basel

“… eines Tages verlässt Helvetia ein Zweifrankenstück

mischt sich unters Volk

und unternimmt eine längere Reise

Unterwegs kommt sie auch

nach Basel

Nach einem anstrengenden Gang

durch die Stadt legt sie Mantel

Schild Speer und Koffer ab

ruht sich auf einem Brückenpfeiler

der Mittleren Rheinbrücke aus

und blickt nachdenklich

rheinabwärts …”

Die dunkle Seite der sogenannten ‘Neutralen’ Schweiz

Zürich Akte

‘Zuerich Files’

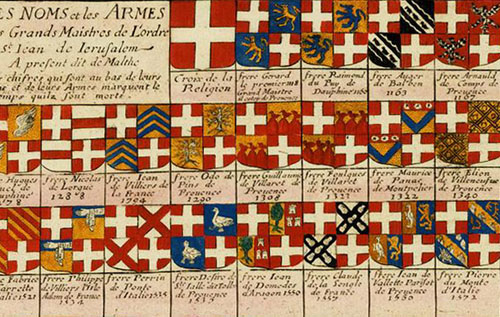

Tempelritter, die Schweiz und die Nazis

Tempelritter, die Schweiz und das Deutsche Großreich

Theatralisch verschwanden die Templer 1307 von der Bildfläche, nachdem sie ihre Zukunft durch die Gründung der Schweiz im Jahr 1291 gesichert hatten. In diesem Jahr fanden der letzte Kreuzzug und der letzte „Rückzug“ statt, bei dem sie nach Europa und in die Schweiz flohen; letztere nannten sie fortan Sui-Isse (Soeurs Isis) oder Schw(e)-Iss (Schwester Isis). Während der Kreuzzüge metzelten die Templer in Jerusalem massenhaft Zivilisten nieder; dann metzelten sie zwischen 1933 und 1945 einige der späteren Generationen nieder. Während des letzten Kreuzzugs fiel am 18. Mai die letzte Hochburg der Templer, Akkon.

1291. Nur 2 1/2 Monate später, gerade so lange, wie es dauerte, nach Europa zu gelangen, wurde am 1. August 1291 die Schweiz gegründet. Aus diesem Grund ist die Schweizer Flagge nach wie vor eine vereinfachte Templerflagge in den gleichen rot-weißen Farben, und an allen Schweizer Botschaften ist noch immer ein Schild eines Templerkriegers mit dem Templerkreuz darauf zu sehen – eine echte Provokation für die muslimische Welt.

Ein Großteil des Goldes aus dem alten Ägypten und Jerusalem wurde in die Schweiz gebracht – wir können also davon ausgehen, dass der berühmte Schatz der Templer dort gehortet wurde. Ein ähnlicher Prozess scheint während des Zweiten Weltkriegs stattgefunden zu haben, als Schätze, die dem Haus Juda entwendet worden waren, in die Schweiz gelangten – wozu allerdings keine Chasaren, Edomiter, Keniten, Aschkenasen, Nazim, Pharisäer, „Schlangensamen“ („Reptilien“) oder Zionisten gehörten.

Die Geschichte besagt, dass Papst Urban II. (dessen Macht und Popularität schwanden) 1095 in Clermont, Frankreich, dem muslimischen Kalifat den Krieg erklärte und den Kreuzzug zur Rückeroberung Jerusalems einleitete. Aus diesem Blutbad gingen die Ritter des Tempels Salomons oder die Tempelritter hervor. In Jerusalem übernahmen die Templer die Lehren der Kabbalistik und Hermetik und wichen so weit von der christlichen Praxis ab, dass einige von ihnen 1307 in Frankreich von König Philippe wegen „satanischer Aktivitäten“, Verleugnung Christi, Götzenanbetung, schwarzer Magie und Homosexualität verhaftet wurden. 1314 erklärte Papst Clemens V. alle Templer zu Ketzern, verhaftete ihren Anführer Jacques de Molay und die Templer, die entkamen, wurden in Schottland willkommen geheißen, wo sie Robert the Bruce im selben Jahr halfen, die Engländer zu besiegen. Im Geheimen erlangten die Templer die Kontrolle über die britische Monarchie, und man kann sicher sein, dass sie auch die Kontrolle über den Vatikan anstrebten. Allerdings mussten sie ihren Namen ändern und wurden 1717 zu Freimaurern – aber immer noch getrieben von der Gier nach Macht, die sie durch Terror und Blutopfer erlangten. (THE LlGHT: „Illuminaten, die Freimaurerei und der Zionismus – Der Masterplan zur Weltherrschaft.“).

Die Freimaurer gründeten Amerika (1776), so wie die Templer die Schweiz gegründet hatten; dann stiftete die französische Loge „Les Neufs Soeurs“ die Statue der Isis, getarnt als Freiheitsstatue – die Freiheit, zu tun, was sie wollen, und unschuldige Menschen auf der ganzen Welt zu töten. Diese Pharaonen und Pharisäer regieren heute die Welt von ihrer wichtigsten Basis aus, der Schweiz der Templer. Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) gegen die Protestanten und im Auftrag der Katholiken hatten Hunderttausende Schweizer Söldner Millionen von Deutschen massakriert, als „späte“ Antwort auf die Niederlage von Varus im Römischen Reich, und so ihre endgültige Herrschaft in Deutschland errichtet. Die Templer und die Schweizer schienen nie etwas zu vergessen – außer ihre eigenen Missetaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

In der ägyptischen Sprache werden nur die Konsonanten geschrieben, daher wird „Isis“ ohne Vokale zu „SS“, wie in SchutzStaffel, Sar Security oder Securitas Suisse. Da der Totenkopf ein Freimaurersymbol ist, deutet der „SS-Totenkopf“ darauf hin, dass „Isis“ das Symbol der gesamten Templer-Freimaurerei mit pharaonischen und pharasäischen Wurzeln ist. Während des Zweiten Weltkriegs suchte Heinrich Himmler, Chef der SS („Isis“), in Rennes-le-Chateau nach dem Schatz der Templer und suchte in den alten Katharergebieten. Was fand er? Und warum führten sie mit dem (Nord-)Afrikakorps einen weiteren „Kreuzzug“ nach Ägypten durch? Strategisch ergab das keinen Sinn, keine Deutschen zu beschützen, nur Sand zu erobern – was suchten sie also sonst noch? Haben die Templer alles in der Schweiz gekauft und gesichert? Isis, SS, Suisse, Schweiz, Templer 1307, 1291, UBS – Feind aller Nationen; und noch immer halten die Schweizer Templer-Söldner an der Tradition fest, das Sturmgewehr zu Hause aufzubewahren. Diese Söldner, die Europa bereits seit Hunderten von Jahren terrorisierten, konnten – oder sollten – traditionell jedes Jahr ab dem 1. August in die Berge zurückkehren, um ihre Ernte einzufahren, und ließen ihre Musketen im Schrank, gefettet und bereit für den nächsten Feldzug. Heute ist dies immer noch ihr Nationalfeiertag, an dem jede Menge Feuerwerk gezündet wird und das Geräusch der Detonationen durch die Täler hallt, ähnlich wie damals, als sie ihre Heimkehr mit Gewehrschüssen verkündeten, wobei ein erfolgreicher Feldzug immer von den Beutestücken aus Plünderungen und Brandschatzungen begleitet wurde. Alle strömten von den Feldern herunter, um zu feiern und den Mord an Europäern und ihren Kindern zu feiern – und feiern ihn bis heute im vollen Bewusstsein dessen, was sie ehren. Vor nicht allzu langer Zeit haben die Berner in den französischsprachigen Kantonen Waadt und Freiburg 60 % ihrer eigenen Bevölkerung abgeschlachtet.

Man kann sich die Schweizer Papstwache im Vatikan als Relikt der römischen Legion von CaeSAR vorstellen: Und jetzt beauftragen die Templer ihre Schweizer Banken, wie die UBS (United Banksters of Switzerland), Kriege zu finanzieren und anderen Ländern auf versteckte, parasitäre Weise Reichtum abzusaugen; sie locken andere an, sich auf Schweizer Territorium niederzulassen, wie etwa die Hauptniederlassungen großer Unternehmen mit ihren geheimen Tochtergesellschaften und reiche Leute, die in ihren eigenen Ländern keine Steuern mehr zahlen. Die Steuerlast wird auf den Rücken der kleinen Unternehmen und der Armen abgewälzt, wodurch die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer werden; die Schweiz als kriminelle Nation kann so weiterhin parasitär von anderen leben. Diese Templerbasis, die Schweiz der Pharaonen und Pharisäer genannt wird, ist ein Krebsgeschwür mitten in Europa, das herausgeschnitten werden muss, bevor es noch mehr Elend in der Welt verursacht.

Der Pharao-Pharisäer Amerikas: Onkel Sem

Wenn etwas nach einer Person benannt wird, ist es üblich, den Familiennamen und nicht den Vornamen zu verwenden. Beispiel: Im Fall von Amerigo Vespucci würden wir sie Vespuccianer nennen und ihr Land wären die Vereinigten Staaten von Vespucci.

All dies ist möglicherweise nichts weiter als Tarnung, um die wahre Sache zu verbergen. So werden die USA manchmal auch als „Uncle Sam“ bezeichnet. Wenn man ein wenig pharaonisches und pharasäisches Insiderwissen anwendet, ist Sam oder Sem der Vater oder „Onkel“ der Semiten und einer der Söhne Noahs. Ebenso ist der Name Samuel von Sam abgeleitet, wenn man die Etymologie des Namens berücksichtigt. Darüber hinaus stammen die Freimaurer aus Ägypten, wobei „Hiram“ nur ein weiterer ägyptischer Name ist, ebenso wie die „Templer“. Jede Silbe im Namen „Amerika“ hat eine pharaonische Bedeutung, und nicht nur irgendeine, sondern eine sehr wichtige. „A“ bedeutet „groß“ oder „schwanger“, und wenn eine Frau schwanger ist, ist sie ziemlich groß. „Me“, „mer“ oder „meru“ ist das Wort für „Pyramide“, wie auf dem Papierdollar zu sehen. „Ri“ ist das Wort für „Sonne“, wie der Sonnengott „re“ oder „ra“; und die Sonne ist das Symbol für die Reinkarnation, da sie alle 24 Stunden einen neuen Tag hervorbringt. „Ka“ ist das Wort für „Seele“ während des irdischen Lebens; und nach dem Tod sprechen die Pharaonen von „Ba“ (zum Beispiel „MER-KA-BA“). Von links nach rechts gelesen bedeutet „A-ME-RI-KA“: „Die Reinkarnation der großen Pyramide wird stattfinden, wo unsere Seelen leben können.“ Nun, da ist sie auf dem Papierdollar – die große luziferische Pyramide in einem von den Pharaonen/Pharisäern regierten Land, mit dem Symbol der pharaonischen Herrschaft neben dem Weißen Haus: dem Obelisken des Osiris und mit seiner geschnitzten Spitze dem phallischen Symbol der Beschneidung. Als „A-ME-RI-KA“ erobert wurde, waren die Pharaonen so euphorisch für den neuen „Lebensraum“, in dem ihre Seelen („KA“) leben könnten, dass sie einfach alles mit „KA“ benannten: KA-lifornia, Alas-KA, KA-nada, North KA-rolina, South KA-rolina, KA-nsas, Jamai-KA und so weiter. In der Alten Welt gab es bereits: KA-sachstan und die KA-SAR, KA-meroon, Madagas-KA, Ni-KA-ragua, KA-nary Isles, KA-melot, Ex- KA-libur, AF-RI-KA („EF“ bedeutet „Fleisch“ oder „Wildtiere“, „RI“ bedeutet viel „Sonne“) und so weiter. In jedem Hollywoodfilm ist der Obelisk zu sehen, der bedeutet: „Wir regieren die Welt, wir haben diesen Film gemacht und wir indoktrinieren eure Kinder mit den Ideen, die befolgt und weitergegeben werden sollten, wir wollen nicht, dass ihr etwas anderes denkt.“ Mit anderen Worten: „Wir wollen, dass ihr gehorsame, gedankengesteuerte Fernsehroboter seid.“ In Jamestown, wo die ersten Siedler ihre Wurzeln schlugen, erinnert uns ein großer Obelisk genau daran, wer Amerika gegründet hat und wer es durch unsichtbare Bande regiert: Die Pharaonen!!

Die Amerikaner sind weder ein Volk noch eine Rasse. Sie sind eine Mischung des Teufels, getrieben von den Pharaonen (Pharisäern). Sie sind alle nach des Teufels Vorstellungen beschnitten: sie werfen Atombomben ab, sie haben Saddam Hussein und die anderen Diktatoren der Welt finanziert, sie nehmen den Arabern mit Gewalt ihr Öl, sie haben in Vietnam drei Millionen Menschen umgebracht und sie haben Kinder und schwangere Frauen getötet. Hitler wurde von den Amerikanern (Familie Bush und Henry Ford), zionistischen Bankiers (Rothschild-Warburg-Schiffs), UGLE und EIR (Vereinigte Großloge von England und europäische kaiserliche und königliche Familien, siehe „Blutlinien der Illuminaten“) finanziert; das Geld wurde über Schweizer Banken delegiert. Es scheint, dass die Amerikaner das Töten lieben, obwohl sie in ihrer Hitparade von der Liebe singen. Sie müssen auf der ganzen Welt Menschen töten und ausrauben, um ihren kleinen fetten Nachwuchs zu ernähren, um sich von Pizza, Popcorn und Hamburgern zu ernähren; diejenigen, die symbolisch das Zeichen des Teufels tragen – als ob ein Stück ihrer Geschlechtsorgane abgeschnitten worden wäre. Da viele dieser „Babys“ so fett sind, dass sie unmöglich in ein kleines japanisches Auto passen, müssen sie für die „Hummer-Babys“ überdimensionierte, halbmilitärische Halblastwagen bauen, und um ein Durchdrehen der Räder aufgrund des übermäßigen Gewichts zu vermeiden, benötigen diese Halblastwagen Allradantrieb. Nun, diese übergewichtigen Lastwagen, die ihre übergewichtigen „kleinen Monster“ transportieren („Monster“ ist die offizielle juristische Bezeichnung für einen US-Bürger, Ballentine’s Law Dictionary, 1930), diese Lastwagen neigen dazu, viel Benzin zu verbrauchen, sie sind „Spritfresser“: also war der wahre Grund für den Golfkrieg möglicherweise die Eroberung der Bodenschätze der „Dünnen“, wie sie die „Sandnigger“ der arabischen Welt nennen – oder möglicherweise, weil die arabische Welt im Begriff war, den Dollar abzuschaffen und den Euro einzuführen. Wow, das wäre so eine böse Tat gewesen! Aus Amerika kam der Film „Sicko“ über „sozialisierte Fürsorge“ (oder das Fehlen derselben), ein Film von Michael Moore, der anscheinend weiß, wovon er spricht. Dieser feine amerikanische Heuchler versucht uns zu zeigen, dass „sie letztlich doch nicht so schlimm sind“, wahrscheinlich aus strategischen Gründen. Solche Ideen müssen aus einem Thinktank kommen, während viele dazu neigen, Ausdrücke zu verwenden, die anscheinend aus einem militärischen Wörterbuch stammen: „Schlitzauge“, „dünn“, „Sandnigger“ oder einfach nur „Nigger“. Da sind sie also, sie verschwören sich gegen die Welt (und ihre verschiedenen Völker) in ihrem „Atlantis“ jenseits der Ozeane, in Städten wie „Atlanta“ (als ob sie die Verbindung betonen wollten), verbarrikadiert hinter einem atomaren Schutzschirm, biometrischen Pässen und Chipkarten, hinter der schrecklichsten Armee, die die Welt je gesehen hat, mit einer Zuchthausunterkunft für Millionen von Menschen, die bereit sind, von der FEMA inhaftiert zu werden, mit uneingeschränkter Kontrolle über Staat und Politik, mit ihren Fingern an jedem Ort in jedem Teil der Welt und einer Filmindustrie, die die Herzen jedes Menschen indoktriniert, der auf diesem Globus aufwächst, bereit, das zu kopieren, was ihnen beigebracht wurde. Mit anderen Worten: Saat für ein Verhalten, das vom Bösen gelegt wurde. Es ist jetzt offensichtlich, worum es bei A-ME-RI-KA wirklich geht, trotz all ihrer Propagandamethoden in all diesen Jahren des globalen Leidens – made in the USA.

Hopp De Base

“Hopp de Bäse”, wird verwendet, um jemandem zu sagen, er solle sich beeilen. In keinem anderen Land der Welt sieht man so viele Gartenzwerge wie in der Schweiz, und das sogar in völlig sterilen Gärten. Auf dem Weg zur Haustür hängt meist eine Hexe auf einem Besen oder mehrere Puppen dieser Art im Haus. Ein Besen symbolisiert „Ordnung“, die in der Schweiz wichtig ist, wo „Ordnung“ auch als „Ordnung und Gehorsam“ interpretiert werden kann. Wenn man in der Nähe auch Jesus am Kreuz sieht, dann ist dies kein Widerspruch oder Zufall, sondern vielmehr eine Widerspiegelung derselben Symbolik: nämlich ein Mann, der an sein Kreuz genagelt ist; und wenn er außergewöhnlich gehorsam ist, wird er sein ganzes Leben lang als Haustier geduldet, mit der Verantwortung, gehorsam beim Nestbau zu helfen, damit die Hexe sicher auf dem Horst landen kann – genau wie in der Geschichte vom „harmlosen“ Gartenzwerg und dem Alpenhorst des Raubvogels oder „Raubtiers“.

Die Hexe fliegt natürlich hierarchisch über dem Horst, vergnügt sich also im Haus: Die Hexe repräsentiert eindeutig die westliche Schweizer Frau. Wie also werden Gartenzwerge gemacht? Es sollte klar sein, dass ein junger erwachsener Mann von beispielsweise 20 Jahren nicht so leicht geändert werden kann und man ihn nicht dazu überreden sollte, sich in einen Gartenzwerg zu verwandeln. Um ihr Ziel zu erreichen, musste die weibliche Natur also ein Gespräch mit dem Teufel oder der Teufelin oder der Obersten Mutterhexe oder wer auch immer führen, das etwa so geantwortet haben könnte: „Schick die Männer in den Krieg, spiele sie gegeneinander aus, lass sie sich gegenseitig umbringen, dann kannst du die Kinder und das Baby, mit dem du schwanger bist, neu formen und den Menschen von Grund auf neu erschaffen; und wenn sich einige Kinder immer noch nicht ‚an die Regeln halten‘, dann werden wir die Pädophilen des Staates herbeirufen und ihre Arbeit erledigen lassen, oder wir werden andere nette Alternativmethoden anwenden, die uns zur Verfügung stehen. Wir können dem rebellischen Gartenzwerg eine Kuhglocke um den Hals hängen, um ein Exempel zu statuieren.“ Hängen wir ihnen also ein Sturmgewehr um den Hals und wir werden Armeen aus gehorsamen und willigen Gartenzwergen erschaffen, damit wir und unsere Idee die Welt erobern und die Schwestern ‚befreien‘, damit sie zu Hause unterrichten können: ‚Hexenuniversitäten‘. So verschwanden die Menschheit und Gottes Mitschöpfung, „Lasst UNS den Menschen machen nach UNSEREM Bild, nach UNSERER Ähnlichkeit“ [GENESIS 1, KJV], vom Antlitz der Erde.

Die verbleibenden „Männer“ haben einen Überschuss an „Yin“ und Weiblichkeit in sich, einen Mangel des männlichen Elements, der zur Geburt von viel mehr Frauen als Männern führt, so dass die Hexen folglich Männer aus Afrika und dem Orient importieren müssen (als „Samenspender“), um sicherzustellen, dass genügend Männer geboren werden. Diese „Macho“-Väter sind jedoch nicht dauerhaft erwünscht, da sie zu viel Einfluss haben könnten, also werden sie deportiert und werden ihre Söhne oder Töchter nie sehen. Sie sehen, eine Überlieferung vom Vater an den Sohn für die Nachwelt schadet dem Konzept des Gnoms (Abtrünnigkeit). Die Schweiz schien das Urmodell dieses Prinzips zu sein, noch bevor Amerika erfunden wurde, was sogar die Gartenzwerge zu wissen scheinen: „weil alle anderen Völker böse sind und nicht so ‚sauber‘ wie wir, die rot-weiß bemalten Arbeiter; und nicht so ‚ehrlich‘ wie wir, die fliegenden Gnomenproduzenten.“ Außerdem: „Wir sind die ‚Schwestern der Isis‘, die von den Templern abstammen; `Su-Isse` ist im Französischen die Abkürzung für `SoeUrs d’ISiS(e)`; und im Deutschen wurde der Name `Schwiizz` (Schweiz) geschaffen, abgeleitet von `SCHWester der ISIS` (SchwiiSS); und im Englischen leitet sich der Name `Switzerland` von `Schwyzer Land` ab: das `Land der Schwestern der Isis`; wir haben viele Obelisken errichtet, die Symbole unserer Religion (Penisanbetung, lieber Leser), als wir Templer 1291 unser Land gründeten und gleichzeitig unser Verschwinden im Jahr 1307 inszenierten.“ Daher: Vor 1291 finanzierten die Banken der Templer alle Kriege in Europa; Daraus wurden nach 1291 die Schweizer Banken, die alle Kriege, Diktatoren, Holocausts, Drogenhändler und Terroristen finanzierten – um, so können wir annehmen, doppelt von der Vernichtung der verhassten „Goyim“ zu profitieren – denn wenn jemals ein „Licht“ in diese Welt kommt, muss die „Dunkelheit“ es unbedingt zerstören, anstatt zu riskieren, dass es enttarnt wird. Heute haben sie viele „Tarnungen“, eine davon ist die UBS, die „Vereinigten Bankster der Schweiz“; und natürlich stellt die aktuelle Schweizer Flagge ein vereinfachtes Templerkreuz mit den gleichen roten und weißen Farben dar, und die Gnome kann man sich als Nationalisten (Nazis) vorstellen, die alle Schlüsselpositionen in der Schweizer Gesellschaft besetzen. Um Kriege oder Terroranschläge in der Schweiz zu verhindern, „bestechen“ die nationalistischen (Nazi-)Gnome die an der Macht befindlichen Parteien und treffen geheime Vereinbarungen mit, sagen wir mal, echten „Al-Qaida“-Terroristen, damit diese mit ein wenig Schweizer Hilfe nicht die Hand angreifen, die sie füttert, und so anderswo Chaos und Tod (Eugenik und Entvölkerung) verursachen. Weil wir es hier gerne sauber und ordentlich halten! Verstehen Sie??

„Wer aus Gott ist, der hört Gottes Worte; ihr aber hört sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.“ [Johannes 8]

„Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn er die Lüge spricht, spricht er aus seinem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater derselben.“ [Johannes 8]

Geschichte der Sklaverei

Die Geschichte der Sklaverei umfasst die Entwicklung der Behandlung von Menschen als Eigentum oder Handelsware anderer Menschen von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Sklaverei begann, soweit sie in Form von Gesetzestexten, Kaufverträgen und Ähnlichem dokumentiert ist, in den frühesten Hochkulturen der Menschheit, zuerst in Mesopotamien, wo sie unter anderem im babylonischen Codex Hammurapi (18. Jahrhundert v. Chr.) verankert war. Sklaverei bestand auch im Alten Ägypten, besonders nachvollziehbar ist sie in Griechenland (Sklaverei im antiken Griechenland) und Rom (Sklaverei im Römischen Reich) dokumentiert. Der Umgang mit Sklaven wurde für das jüdische Palästina im Alten Testament geregelt (zum Beispiel Levitikus 25:44–46). Im frühen europäischen Mittelalter handelten unter anderem Chasaren, Waräger und Wikinger mit Sklaven. Letzteres belegt der Fund einer Sklavenkette aus dem 4. oder 5. Jahrhundert in Dänemark. Die These, dass maßgeblich Juden am mittelalterlichen Sklavenhandel in Europa beteiligt gewesen seien, wird bestritten. Für den Zeitraum zwischen dem 10. und dem 12. Jahrhundert lässt sich für die Sachsen vom Ostfrankenreich aus Handel mit slawischen Sklaven nachweisen. Im Christentum war es verboten, Christen zu erwerben oder zu verkaufen. Nach der zunehmenden Christianisierung der slawischen Stämme verschwand die Sklaverei zwar aus Mitteleuropa, gewann aber umso größere Bedeutung südlich der Alpen, so etwa in den italienischen Seerepubliken, im Schwarzmeerraum, auf dem Balkan und im Nahen Osten. Denn im Mittelmeerraum ergaben sich mit Ausweitung der Handelsbeziehungen neue Möglichkeiten, die auch zu Raub und Piraterie anregten. So boten etwa die Konflikte zwischen christlichen und islamischen Gesellschaften und die daraus wechselseitig anfallenden Gefangenen oder Entführten eine ständige Quelle neuer Sklaven. Noch weitere Verbreitung erlangte die Sklaverei in der Neuzeit mit der Ausdehnung des europäischen Seehandels und der Gründung europäischer Kolonien, vor allem auf dem amerikanischen Kontinent. Dieser war so dünn besiedelt und bot den Kolonisten so wenig geeignete einheimische Arbeitskräfte, dass zum Aufbau der Plantagenökonomien, auf deren Profitabilität diese Kolonien jahrhundertelang basieren sollten, Millionen afrikanischer Sklaven importiert wurden. Während die Sklaverei in den europäischen Kulturen am besten dokumentiert ist, bestand sie traditionell auch in vielen außereuropäischen Kulturen, zum Beispiel bei den nordamerikanischen Indianern und in Westafrika. Auch für die arabisch-muslimischen Gesellschaften ist es erwiesen, dass diese trotz der im Koran enthaltenen Heilsversprechen, die an die Freilassung von Sklaven geknüpft sind, über vierzehn Jahrhunderte hinweg bis in die Gegenwart verschiedene Formen der Versklavung pflegten. Vom ausgehenden 18. Jahrhundert an wurden Sklavenhandel und Sklaverei weltweit allmählich per Gesetz abgeschafft. Internationale Abkommen gegen die Sklaverei wurden u. a. in den Jahren 1926 und 1956 geschlossen. Als letztes Land der Erde hob Mauretanien 1980 seine bis dahin noch bestehenden Sklavereigesetze auf, wobei Sklaverei in Mauretanien weiterhin existiert.

Altertum

In der europäischen Antike galt Sklaverei als ein normaler Bestandteil der Gesellschaft. Inwieweit neben dem angeborenen Sklavenstatus, den Sklaveneltern an ihre im Haushalt geborenen Kinder weitergaben, der Sklavenhandel wichtig war, bleibt unklar, weil es für das Altertum keine zuverlässigen Statistiken gibt. Vieles beruht auf Überlegungen, die man aus den relativ wenigen literarischen, epigraphischen und archäologischen Quellen rekonstruierte. In der Antike bestanden verschiedene Möglichkeiten, zum Sklaven zu werden: im Zuge kriegerischer Handlungen, Schuldknechtschaft, Menschenraub (auch Kindesraub, zum Beispiel bei Aussetzungen), juristisch über Gesetze oder Gerichtsurteile erzwungene Sklaverei, der Verkauf von früheren Hörigen oder eigenen Kindern sowie Geburt in die Sklaverei.

Schweiz

Kaufleute und Finanziers aus der Schweiz waren zwischen 1773 und 1830 ebenfalls direkt oder indirekt am atlantischen Sklavenhandel beteiligt. Die Schweizer Baumwollindustrie produzierte einen bedeutenden Teil der bedruckten Stoffe (Indienne), welche das wichtigste Tauschgut für den Sklavenhandel darstellten. Kaufleute aus Basel, Bern, Genf und Neuenburg beteiligten sich direkt an rund hundert Expeditionen, die von französischen Häfen aus starteten, und trugen mit ihrem Kapital zur Finanzierung weiterer Schiffe bei. Bezieht man diese finanzielle Beteiligung mit ein, so sind es rund 172.000 Afrikaner, die mit Schweizer Hilfe deportiert wurden.

Schweizer Kolonialismus

Schweizer Söldner verdingten sich in verschiedenen Kolonialarmeen und halfen bei der Durchsetzung und Aufrechterhaltung der kolonialen Ordnung und der Niederschlagung von Aufständen. Die Schweiz besass nie eigene Kolonien, profitierte jedoch auf vielfältige Weise vom transatlantischen Kolonialismus der europäischen Nationen. Schweizer Kaufleute beteiligten sich am Sklaven- und Rohstoffhandel oder betrieben Plantagen unter dem Schutz der Kolonialmächte, Schweizer Söldner waren an der Eroberung und an der Herrschaftssicherung in verschiedenen Kolonien beteiligt, Schweizer Forscher und Wissenschaftler nahmen an kolonialen Expeditionen teil. Man spricht daher von einem «Kolonialismus ohne Kolonien».

Sklavenhandel

Verschiedene Schweizer Handelsleute waren direkt oder indirekt am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt, indem sie eigene Schiffe ausstatteten oder sich finanziell an Sklavenschiffen beteiligten. Die Schweizer Baumwollindustrie produzierte einen bedeutenden Anteil der bedruckten Stoffe («Indiennes»), dem wichtigsten Tauschgut für den Sklavenhandel. Einige Kaufleute und Stoffproduzenten gründeten Filialen in Nantes, dem damals grössten Sklavenschiffhafen Frankreichs, oder liessen sich dort nieder, um ihre Geschäfte besser betreiben zu können. Die Schweizer Beteiligung am Sklavenhandel begann relativ spät und dauerte etwa ein halbes Jahrhundert. Zwischen 1773 und 1830 beteiligten sich Schweizer Kaufleute an rund hundert Expeditionen ausgehend von französischen Häfen, mit denen ca. 18 000 bis 25 000 Afrikaner und Afrikanerinnen nach den Amerikas deportiert wurden. Bezieht man auch europäische Schiffe von Gesellschaften mit finanzieller Schweizer Beteiligung ein, dann sind es über 172 000 Schwarze, die mit direkter oder indirekter Beteiligung von Schweizern verschleppt wurden. Nicht alle Händler und Kaufleute, die sich im transatlantischen Handel betätigten, waren erfolgreich, doch gehören einige der Familien, die grosse Gewinne erwirtschafteten, bis heute zur bürgerlichen Oberschicht in Genf, Neuenburg oder Basel. Wichtige Akteure im transatlantischen Sklaven- und Warenhandel waren u. a. in Basel Isaak Faesch, die Brüder Christoph Merian-Hoffmann (1769–1849) und Johann Jakob Merian-Merian (1768–1841) und die Familie Burckhardt, in Neuenburg David de Pury, Auguste-Frédéric de Meuron und Jacques-Louis Pourtalès (1722–1814).

Sklavenbesitz

Nicht wenige Schweizer besassen Plantagen, beispielsweise in der englischen Kolonie Grenada oder im holländischen Surinam (siehe schweizerisch-surinamische Beziehungen), die sie selbst vor Ort oder aus der Ferne durch angestellte Verwalter betreiben liessen. Der Anbau von Kaffee, Zucker, Baumwolle, Kakao, Reis u. a. geschah durch Sklaven, deren Widerstand gegebenenfalls mit brutaler Gewalt niedergeschlagen wurde. Auch ganze Gruppen von Schweizern wanderten gemeinsam aus, um neue Siedlungen zu gründen. 1748 reisten auf Anfrage der Holländer zehn Basler Familien nach Surinam, um dort gemeinsam mit deutschen Auswanderern die Kolonie Oranjepad zu gründen. Ausser der bezahlten Reise wurden ihnen Land, Werkzeuge, Tiere und jeder Familie zehn Sklaven versprochen. Die Bedingungen vor Ort waren offenbar widriger als erwartet, schon 1751 existierte die Siedlung nicht mehr, nur 11 der 93 Eingewanderten waren noch am Leben. Kollektive Auswanderungen gab es auch nach Nordamerika und Brasilien, wo Sklavenhaltung ebenfalls noch gang und gäbe war. Zu den nordamerikanischen Auswanderern gehörte auch der Schweizer Johann August Sutter (1803–1880), der lange als Vorzeigepionier und heldenhafter Gründer der Kolonie Neu-Helvetien in Kalifornien verehrt wurde. Tatsächlich war der selbsternannte General ein erfolgloser, betrügerischer und skrupelloser Geschäftsmann, welcher die indigenen Männer und Frauen in Kalifornien in ein System von Zwangsarbeit einband und mit indigenen Kindern handelte, um seine Schulden zu tilgen. Zeitweise arbeiteten bis zu tausend Indigene auf Neu-Helvetien, die mit Waffengewalt zur Arbeit wie auch zu sexuellen Dienstleistungen gezwungen wurden und gemäss Berichten von Augenzeugen «wie Schweine» gehalten wurden. Diskussionen in der Schweiz über die Sklaverei in Übersee und die schwierige Situation der Halbpächter in Brasilien führten 1864 zu zwei parlamentarischen Vorstössen des Schaffhauser Nationalrats Wilhelm Joos mit dem Ziel, den Sklavenhandel von Schweizern zu bestrafen. Obwohl sich die europäischen Grossmächte schon am Wiener Kongress 1815 auf ein Verbot des Sklavenhandels geeinigt hatten, wurden beide Vorstösse vom Schweizerischen Bundesrat abgelehnt.

Neutralität der Schweiz

Die Neutralität der Schweiz ist einer der wichtigsten Grundsätze ihrer Aussenpolitik. Sie bedeutet, dass sich die Schweiz nicht militärisch an bewaffneten Konflikten zwischen anderen Staaten beteiligt. Die schweizerische Neutralität ist im Grundsatz selbstgewählt, dauernd und bewaffnet. Sie wird nicht als Selbstzweck, sondern wurde immer als ein Instrument der schweizerischen Aussen- und Sicherheitspolitik verstanden. Inhalt und Tragweite der schweizerischen Neutralität haben sich hingegen im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Die Bundesverfassung gibt der schweizerischen Regierung den Auftrag und der Bundesversammlung die Aufgabe, «Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz» zu treffen.

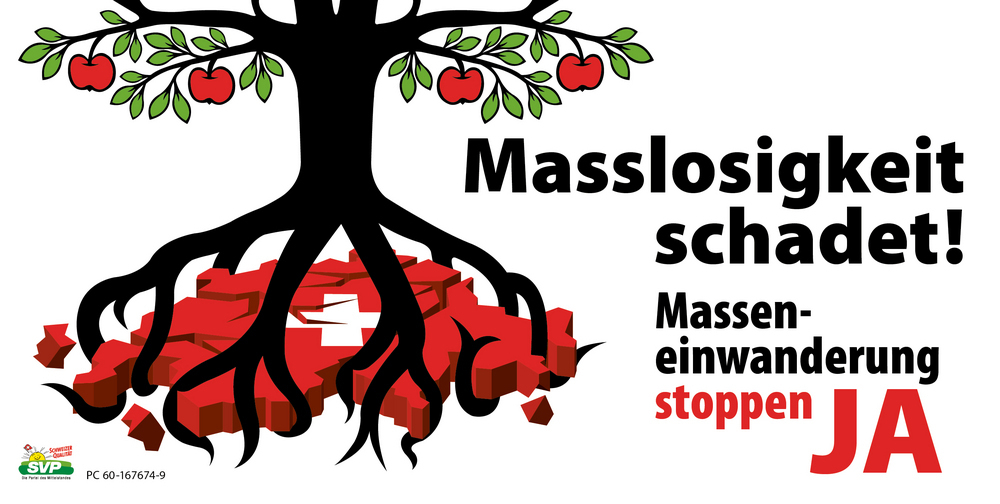

Schäfchenplakat

(Bildliche Darstellung: Schweizer sind weisse Schafe. Ausländer schwarze Schafe. Das weisse Schaf bockt das schwarze Schaf über die Schweizer Grenze.)

Endlich Sicherheit schaffen! Ja, zur Abschaffung krimineller Ausländer.

Das sogenannte Schäfchenplakat war ein umstrittenes Plakat der Schweizerischen Volkspartei (SVP). Das Plakat diente der Partei als Werbung für die Eidgenössische Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» sowie für den gleichzeitig stattfindenden Wahlkampf zu den Schweizer Parlamentswahlen 2007. Für den Abstimmungskampf um die Durchsetzunginitiative im Februar 2016 wurde das Plakat wiederverwendet.

Motiv

Das Plakat liest sich diagonal von oben links nach unten rechts. Es zeigt eine rote Fläche mit weissem Kreuz, darauf stehen drei weisse Schafe, wovon eines mit seinen Hinterbeinen ein weiteres, schwarzes Schaf aus der roten Fläche hinausstösst. Unten rechts ist dem Motiv der Text «Sicherheit schaffen» sowie das Logo der Schweizerischen Volkspartei (SVP) beigefügt. Entworfen wurde das Motiv von der Zürcher Agentur Goal AG.

Verwendung

Das Motiv des Plakates diente zunächst als Werbung für die im Juli 2007 von der SVP lancierte Ausschaffungsinitiative und war abgebildet auf einem Unterschriftenbogen, der auf den 1. August 2007 (Schweizer Nationalfeiertag) in alle Schweizer Haushalte verschickt wurde.

Gleichzeitig zur Unterschriftensammlung fand der Wahlkampf für die Parlamentswahlen vom Oktober 2007 statt. Das Motiv diente dort als Wahlplakat für die SVP.

Kritik

Die SVP ging bei den Parlamentswahlen 2007 als grosse Siegerin hervor und bezeichnete das Motiv als Erfolg. Zudem war die Ausschaffungsinitiative mit 210’919 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen, die Abstimmung fand am 28. November 2010 statt.

Gegner der SVP sowie Beobachter wie der UNO-Berichterstatter für Rassismus, Doudou Diène, sahen in der Kampagne einen fremdenfeindlichen bzw. rassistischen Unterton oder deuteten das Plakat als Aufruf zur Ausschaffung von Schwarzen oder von Ausländern im Allgemeinen. In der internationalen Presse erschienen diverse Artikel und Kommentare, die denselben Standpunkt vertraten und besonders nach dem Wahlsieg der SVP vor dem wachsenden rassistischen Potenzial in der Schweizer Bevölkerung warnten.

Da das Plakat keinen Hinweis auf die Volksinitiative enthielt, liess sich das Plakat jenseits konkreter politischer Forderungen (Ausschaffung krimineller Ausländer) interpretieren. Das führte zum Vorwurf, das Motiv richte sich pauschal gegen Ausländer und Schwarze sowie dass die so entstandene Zweideutigkeit billigend in Kauf genommen werde. Die SVP bestritt dies.

Verwendung durch andere Parteien

Nach dem Erfolg des Plakats in der Schweiz griff die hessische NPD diese Idee auf und verwendete ein leicht verändertes Motiv im Rahmen des Landtagswahlkampfs in Hessen (Januar 2008). Bei der SVP stiess dies auf Ablehnung, die Partei erwog eine Klage gegen die NPD. Auch die Jugendorganisation der NPD, die Jungen Nationalisten, verwendete ein Transparent mit einer reduzierten Version des ursprünglichen Plakatmotivs während der Ausschreitungen in Chemnitz 2018. Der Schöpfer des ursprünglichen Plakats, Alexander Segert, erwog auch in diesem Fall eine Klage.

Auch die spanische rechtsradikale Gruppe Democracia Nacional verwendet das Motiv, diesmal mit der spanischen Flagge als Untergrund für die weissen Schafe. Kopiert wurde das Schäfchenplakat auch von der italienischen Lega Nord, Vlaams Belang, Úsvit, Už Lietuvą Lietuvoje und von der Tschechischen Nationalpartei. Eine Variante wurde auch vom chilenischen Politiker Johannes Kaiser ohne Zustimmung verwendet. Die Goal AG kündigte daraufhin rechtliche Schritte an.

Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz parodierte das Plakat bereits im Jahr 2007 mit einer Version, in der an Stelle des schwarzen Schafes ein Ziegenbock mit dem Gesicht von Christoph Blocher zu sehen war, mit dem Text: «Abzotteln, SVP!». Dies in Anspielung auf das Wahl-Maskottchen der SVP in Form eines lebenden Ziegenbockes namens «Zottel».

Eidgenössische Volksinitiative ‘Gegen Masseneinwanderung’

Die eidgenössische Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» war eine Volksinitiative der Schweizerischen Volkspartei (SVP). Sie beauftragt den Gesetzgeber, die Zuwanderung von Ausländern in die Schweiz durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente, die sich nach den gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz richten, zu begrenzen. Sie verlangt auch die Änderung widersprechender Staatsverträge, namentlich der bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU, welche die Personenfreizügigkeit vorsehen. Von den im Bundesparlament vertretenen Parteien wurde die Initiative nur durch die SVP unterstützt. Zur Ablehnung empfohlen wurde sie von der CVP, BDP, FDP, GLP, EVP, SP und den Grünen sowie vom Nationalrat (mit 140 zu 54 Stimmen), vom Ständerat (37 zu 5) und vom Bundesrat. Am 9. Februar 2014 nahmen Volk und Stände die Initiative an. Bei einer überdurchschnittlich hohen Stimmbeteiligung von 56,6 Prozent erzielte das Begehren ein Volksmehr von 50,3 Prozent und ein Ständemehr von 12 5⁄2 Ständen. Die Bundesversammlung setzte die Initiative im Dezember 2016 durch eine Gesetzesänderung um, welche eine Stellenmelde- und Interviewpflicht der Unternehmen zugunsten inländischer Arbeitnehmer vorsieht, aber auf die von der Initiative verlangten Höchstzahlen und Kontingente verzichtet. Die SVP lancierte daraufhin die Begrenzungsinitiative, um die Personenfreizügigkeit zu verbieten. Das Volk verwarf diese Folgeinitiative im September 2020 mit 62 % Nein-Stimmen.

Zum Kontext, Entstehung der Initiative

1980 waren 14,1 % der in der Schweiz lebenden Menschen Ausländer, 1990 waren es 16,4 %, im Jahr 2000 19,3 %, 2010 21,9 % und 2013 23,2 %. Das durchschnittliche jährliche Wachstum von 1980 bis 2013 betrug knapp 1,7 Prozent. Die SVP lancierte die Initiative im Juli 2011 etwa drei Monate vor den Schweizer Parlamentswahlen 2011 und stellte ihren Wahlkampf unter das Thema «Masseneinwanderung stoppen!». Nach Angaben des Parteipräsidenten Toni Brunner wurden bis Oktober 2011 120’000 Unterschriften gesammelt, also mehr als die benötigten 100’000. Am 14. Februar 2012 wurde die Initiative mit 136’195 beglaubigten Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht. Rund 110’000 Unterschriften stammten aus der Deutschschweiz, 21’500 aus der Romandie und 4800 aus dem Tessin. 2017 endete ein juristisches Nachspiel betreffend einer vermuteten Volksverhetzung mit einem Schuldspruch für namhafte Mitglieder der SVP. Das Bundesgericht urteilte, dass ein bei der Unterschriftensammlung geschaltetes Plakat, auf dem «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» zu lesen war, den Tatbestand der Diskriminierung erfüllte.

Argumente

Befürwortende Argumente

Die SVP begründete die Initiative wie folgt:

- Die Schweiz habe die Kontrolle über die Einwanderung verloren, nachdem sie in früheren Jahren grosszügig, aber kontrolliert Ausländer aufgenommen habe. Es gebe zurzeit keine wirkungsvollen Instrumente zur Steuerung und Begrenzung der Einwanderung. Dafür seien in erster Linie der unkontrollierte Zustrom aus der EU, die offenen Grenzen und verschleppte Probleme im Asylwesen verantwortlich.

- Die ungebremste Einwanderung habe negative Folgen, die immer offensichtlicher würden. Die Schweiz müsse daher die Einwanderung wieder selber steuern und begrenzen können.

- Die Nettoeinwanderung der letzten fünf Jahre entspreche der Einwohnerzahl der Stadt Zürich. In sechzig Jahren habe sich trotz grosszügiger Einbürgerung der Ausländeranteil fast vervierfacht: von 5,9 % (1950) auf 22 % (2010). Das Bundesamt für Migration rechne für das Jahr 2035 mit einer Wohnbevölkerung von bis zu zehn Millionen Menschen.

- Die ungebremste Zuwanderung habe unter anderem folgende Auswirkungen:

-

- Strassen und Züge seien überfüllt; Mieten und Bodenpreise explodierten.

- Zuwanderer aus der EU verdrängten Arbeitnehmer aus Drittstaaten, die wiederum nicht in ihre Heimatländer zurückkehrten und die Schweizer Sozialwerke belasteten.

- Die Löhne gerieten unter Druck.

- Asylmissbrauch und Ausländerkriminalität stiegen an.

Ablehnende Argumente

Gegen die Initiative wurde ein Komitee aus Politikern der Parteien CVP, BDP, FDP, GLP, Grüne und EVP gegründet. Es wurden unter anderem folgende Argumente vorgebracht:

- Die Initiative verstosse gegen das Freizügigkeitsabkommen mit der EU und würde daher zur Kündigung der gesamten Bilateralen Verträge I führen, da diese über eine Guillotine-Klausel miteinander verknüpft seien. Eine Neuverhandlung der Abkommen habe sehr geringe Chancen, weil die Initiative mit den EU-Rechtsprinzipien unvereinbar sei und die Initiative für Verhandlungen nur drei Jahre Zeit lasse. Auch müsste die Schweiz der EU in Neuverhandlungen in anderen Bereichen weitgehende Zugeständnisse machen.

- Die Initiative verschärfe den Fachkräftemangel in der Schweiz. Die Wirtschaft sei auf die Zuwanderung dringend angewiesen. Dank der Personenfreizügigkeit könnten die fehlenden Arbeitskräfte unkompliziert in EU-Ländern rekrutiert werden.

- Die Initiative schaffe ein Bürokratiemonster. Das geforderte Kontingentsystem sei unnötig, bürokratisch und kostenträchtig. Für die Wirtschaft stelle dies eine schmerzhafte Mehrbelastung dar. Zudem sei nicht garantiert, dass jene Leute in die Schweiz kämen, welche die heimische Arbeitswelt brauche.

Stellungnahmen

- Die Grüne Partei des Kantons Tessin, i Verdi del Ticino, befürwortete die Initiative. Die Personenfreizügigkeit führe zu unhaltbaren Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und zu einem «Krieg unter Armen» zum Vorteil der Arbeitgeber. Eine Rückkehr zu den Bestimmungen vor Einführung der Personenfreizügigkeit sei nicht fremdenfeindlich.

- Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse lehnte die Initiative ab, weil sie die bilateralen Verträge mit der EU aufs Spiel setze und damit dem Standort Schweiz schade. Sie gefährde zudem Wohlstand und Arbeitsplätze, da jeder dritte Franken aus dem Handel mit der EU verdient werde.

- Die Präsidenten der Rektorenkonferenzen der Schweizer Universitäten, der Fachhochschulen, der Pädagogischen Hochschulen sowie der Akademien der Wissenschaften Schweiz und der Präsident des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds bezeichneten die Personenfreizügigkeit mit der EU als den «Königsweg für die Schweiz zu exzellenter Bildung und Forschung».

Initiativtext

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 121 Sachüberschrift (neu)

Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich

Art. 121a (neu) Steuerung der Zuwanderung

1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig.

2 Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt. Die Höchstzahlen gelten für sämtliche Bewilligungen des Ausländerrechts unter Einbezug des Asylwesens. Der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf Sozialleistungen kann beschränkt werden.

3 Die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer sind auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter Berücksichtigung eines Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten; die Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind einzubeziehen. Massgebende Kriterien für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen sind insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers, die Integrationsfähigkeit und eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage.

4 Es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen Artikel verstossen.

5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:

Art. 197 Ziff. 9 (neu)

9. Übergangsbestimmung zu Art. 121a (Steuerung der Zuwanderung)

1 Völkerrechtliche Verträge, die Artikel 121a widersprechen, sind innerhalb von drei Jahren nach dessen Annahme durch Volk und Stände neu zu verhandeln und anzupassen.

2 Ist die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 121a drei Jahre nach dessen Annahme durch Volk und Stände noch nicht in Kraft getreten, so erlässt der Bundesrat auf diesen Zeitpunkt hin die Ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem Verordnungsweg.

Abstimmung

Die Initiative wurde am 9. Februar 2014 von 50,3 Prozent der Stimmenden und mit einem Ständemehr von 12 5⁄2 : 8 1⁄2 angenommen.

Während die mehrheitlich deutschsprachigen Kantone ausser Basel-Stadt, Zürich und Zug die Initiative annahmen, lehnten die Westschweizer Kantone sie ab. Die höchste Zustimmung erhielt die Initiative im Tessin. Die Stimmbeteiligung war mit 56,6 Prozent überdurchschnittlich hoch.

- Ja (12 5/2 Stände)

- Nein (8 1/2 Stände)

| Kanton | Ja (%) | Nein (%) | Beteiligung (%) |

|---|---|---|---|

| 55,2 | 44,8 | 55,2 | |

| 54,4 | 45,6 | 57,8 | |

| 63,5 | 36,5 | 52,4 | |

| 50,6 | 49,4 | 55,0 | |

| 39,0 | 61,0 | 56,8 | |

| 51,1 | 48,9 | 54,8 | |

| 48,5 | 51,5 | 56,0 | |

| 39,1 | 60,9 | 57,4 | |

| 59,4 | 40,6 | 50,9 | |

| 50,6 | 49,4 | 52,7 | |

| 44,1 | 55,9 | 51,3 | |

| 53,3 | 46,7 | 57,6 | |

| 39,3 | 60,7 | 55,4 | |

| 58,8 | 41,2 | 60,6 | |

| 59,1 | 40,9 | 60,4 | |

| 58,1 | 41,9 | 70,5 | |

| 63,1 | 36,9 | 60,8 | |

| 54,6 | 45,4 | 55,6 | |

| 55,9 | 44,1 | 55,5 | |

| 68,2 | 31,8 | 57,1 | |

| 57,8 | 42,2 | 53,7 | |

| 58,2 | 41,8 | 50,2 | |

| 38,9 | 61,1 | 58,0 | |

| 48,3 | 51,7 | 61,6 | |

| 49,9 | 50,1 | 61,1 | |

| 47,3 | 52,7 | 57,1 | |

| 50,3 | 49,7 | 56,57 |

Reaktionen

Reaktionen im Inland

Am Abend nach der Abstimmung gab es in verschiedenen Schweizer Städten Demonstrationen gegen das Ergebnis; es gab vereinzelte Sachbeschädigungen. Der Präsident des Arbeitgeberverbands Valentin Vogt hoffte, «dass man sich irgendwie einigen wird» mit der EU. Die Schweizerische Bankiervereinigung teilte mit, es sei «zu befürchten, dass der zur Verfügung stehende Pool an Arbeitskräften nun kleiner» werde. Laut einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung erwarteten Schweizer Ökonomen keine unmittelbar merklichen volkswirtschaftlichen Schäden. Langfristig werde sich das Wachstumspotenzial der Schweizer Wirtschaft jedoch leicht reduzieren. Ökonomen der Credit Suisse gingen von einer Reduzierung des Wirtschaftswachstums von 1,9 % auf etwa 1,6 % aus. Der ehemalige Handelsdiplomat Luzius Wasescha rechnete mit zehn Jahren Verhandlungsdauer, bis neue Verträge mit der EU ausgehandelt sind, da jedes Resultat von allen Mitgliedsstaaten mitgetragen werden muss; angesichts der «wachsenden EU-Kritik» könne die EU der Schweiz gegenüber «keinerlei Flexibilität» zeigen; bei jeder Abweichung von den Grundprinzipien werde man der Schweiz sagen: «Tut uns leid, das können wir nicht akzeptieren.» Das bereits fertig verhandelte Personenfreizügigkeitsabkommen mit dem EU-Neumitglied Kroatien wurde seitens der Schweiz nicht unterzeichnet, da laut Justizministerin Sommaruga eine neue Verfassungsbestimmung direkt anwendbar sei. Nachdem die EU als Reaktion auf diese Nichtunterzeichnung die Verhandlungen über das Forschungsrahmenprogramm «Horizon 2020» ausgesetzt hatte, schrieben die Präsidenten der Hochschulen und Akademien der Wissenschaften in einem Brief an den Bundesrat, die Nicht-Assoziierung an die Programme würde das «Vertrauen in den Forschungsplatz nachhaltig erschüttern». ETH-Präsident Ralph Eichler sagte, wenn die Schweiz nicht mehr an den EU-Forschungsrahmenprogrammen teilnehmen könne, sei das, «wie wenn der FC Basel nicht mehr in der Champions League spielen könnte». Der Verband der Schweizer Studierendenschaften zeigte sich «schockiert» über das Aus von «Horizon 2020» und «Erasmus+». Dies bedeute «einen enormen Rückschritt, welcher die Qualität unserer Bildung und unserer Forschungsmöglichkeiten stark erschüttern wird». Dadurch stehe auch die Führungs- und Innovationsrolle der Schweiz auf dem Spiel. Die Neue Zürcher Zeitung brachte als mögliche Verfahren ins Gespräch: «die Wiederholung der Abstimmung, die Nichtumsetzung der Initiative wie bei der Mutterschaftsversicherung, ein Plebiszit über den Bilateralismus oder die Konfrontationsstrategie mit der sofortigen Einführung von Kontingenten». Inhaltlich sah die NZZ keine möglichen Verhandlungslösungen. Yves Rossier, Staatssekretär im Aussendepartement, sagte, nun müsse als erstes die Frage beantwortet werden, ob die Umsetzung der Initiative mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen vereinbar sei. Ginge das nicht und könne das Freizügigkeitsabkommen nicht nachverhandelt werden, sei fraglich, welche Regelung dann gelte, «um Schaden zu vermindern» und was aus den anderen Abkommen werde. Die Möglichkeit, dass alle Bilateralen Abkommen fielen, bestehe. Bei einer Kundgebung «für eine offene und solidarische Schweiz», zu der ein Bündnis von fast 60 Parteien, Gewerkschaften und Organisationen, darunter mehrere Ausländervereinigungen, aufgerufen hatte, kamen am 1. März 2014 auf dem Bundesplatz in Bern etwa 12.000 Teilnehmer zusammen.

Vertreter der Europäischen Union

Die Europäische Kommission teilte mit, das Votum verletze «das Prinzip des freien Personenverkehrs zwischen der Europäischen Union und der Schweiz». Kommissionspräsident José Manuel Barroso sagte, die Schweiz könne nicht alle Vorteile des weltgrössten Marktes geniessen, ohne im Gegenzug den freien Zugang für EU-Bürger zu gewähren, und es wäre nicht richtig, wenn Schweizer Bürger uneingeschränkte Bewegungsfreiheit in der Europäischen Union genössen, die Schweiz aber Kontingente für EU-Bürger einführe; Schweizer Bürger könnten das Recht verlieren, in der EU zu leben und zu arbeiten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments Elmar Brok teilte mit, man könne «nicht einseitig eines der vier Prinzipien des Binnenmarktes herausnehmen»; es dürfe nicht sein, dass sich hier «Rosinenpickerei» durchsetze. Der Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz stimmte Brok zu und sagte: «Vorteile zu geniessen, aber selbst die Türen zu schliessen – das geht nicht.» Der deutsche Abgeordnete des Europäischen Parlaments Andreas Schwab (EVP) gab an, er respektiere den Volksentscheid und werde sich dafür einsetzen, dass das Personenfreizügigkeitsabkommen aufgekündigt und die Guillotine-Klausel aktiviert werde. Der deutsche Abgeordnete des Europäischen Parlaments Sven Giegold (Grüne/EFA) forderte die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung auf, bei Neuverhandlungen der Abkommen mit der Schweiz Gegenforderungen bei den Themen «Bankgeheimnis» und «Schweizer Steuerdumping» zu stellen. Der deutsche Abgeordnete des Europäischen Parlaments Alexander Graf Lambsdorff (ALDE) warnte vor vorschnellen Konsequenzen gegenüber der Schweiz und mahnte zur Respektierung des Ergebnisses. Er stellte jedoch auch klar, dass es keine Trennung der vier Grundfreiheiten geben werde. Der britische Abgeordnete des Europäischen Parlaments Nigel Farage (EFD) meinte, dass sich «eine weise und starke Schweiz gegen die Schikanen und Drohungen der ungewählten Bürokraten in Brüssel erhoben» habe. Nachdem die Schweiz in Umsetzung der Verfassungsänderung das bereits fertig verhandelte Personenfreizügigkeitsabkommen mit dem EU-Neumitglied Kroatien nicht unterzeichnet hatte, setzte die EU die Verhandlungen über das achte Forschungsrahmenabkommen «Horizon 2020» und das Bildungsaustauschprogramm «Erasmus+» bis auf Weiteres aus. EU-Sozialkommissar László Andor sagte am 26. Februar im Europäischen Parlament, dies sei keine Strafaktion der EU, sondern die bereits vor der Abstimmung bekannt gewesene Konsequenz, wenn die Schweiz das Zusatzprotokoll zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien nicht unterzeichnen könne. Nun sei eine Teilnahme der Schweiz unter den Programmen unter den vor der Abstimmung vorgesehenen Bedingungen für das Jahr 2014 definitiv nicht mehr möglich. Andor bekräftigte auch, dass die Personenfreizügigkeit für die EU nicht verhandelbar sei, dass Brüssel von der Schweiz die Einhaltung der bilateralen Verträge erwarte und dass eine selektive Anwendung oder «Rosinenpickerei» keine Optionen seien. Daneben betonte er, dass die EU auf die Umsetzungsvorschläge durch die Schweizer Regierung warte.

Politiker, Parteien und Organisationen im Ausland

Der französische Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg bezeichnete das Votum als «Ruin der Schweiz» und drohte mit einer Handelsbarriere Frankreichs. Der französische Aussenminister Laurent Fabius nannte das Votum «besorgniserregend» und kündigte an, Frankreich werde die «Beziehungen zur Schweiz überprüfen». Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte anlässlich des Besuchs des Schweizer Bundespräsidenten Didier Burkhalter in Berlin, sie bedaure die Entscheidung, aber der Wille des Souveräns sei zu respektieren. Es gelte, dafür zu sorgen, dass die bereits intensiven Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU so intensiv wie möglich blieben. Merkel erinnerte im Weiteren daran, dass auch Deutschland die Bestimmungen der Personenfreizügigkeit nach dem Beitritt der ostmitteleuropäischen Staaten jahrelang aussetzte, und sie betonte, dass es auch im Falle Kroatiens zunächst eine Kontingentregelung geben werde. Der Co-Vorsitzende der deutschen Partei Die Linke Bernd Riexinger forderte die Einführung von Kapitalverkehrskontrollen, denn «wenn die Schweiz ihre Grenze für Menschen schliesst», sei es «nur gerecht, wenn auch das Geld draussenbleibt».[40] Der österreichische FPÖ-Nationalrat Heinz-Christian Strache forderte eine ebensolche Abstimmung in Österreich. Der liechtensteinische Regierungschef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer befürchtete negative Auswirkungen auf Liechtenstein. Das Abstimmungsergebnis wurde von der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, der UK Independence Party und dem Front National begrüsst. Der britische Staatsminister David Lidington äusserte Verständnis für die Entscheidung und kündigte an, dass Grossbritannien Sozialtourismus stärker bekämpfen wolle. Es gäbe «kein Recht fortzuziehen, nur um Zugang zu Sozialgeldern und öffentlichen Diensten zu erlangen». Der damalige Sprecher der deutschen Partei Alternative für Deutschland Bernd Lucke forderte, Deutschland solle sich an der Schweiz ein Vorbild nehmen und auch Volksabstimmungen zum Thema Einwanderung durchführen; Volksabstimmungen würden aufzeigen, wo die Politik Probleme ignoriere. Der Schweizer Ökonom Thomas Straubhaar, Leiter des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts meinte, «wenn die EU-Kommission die bilateralen Verträge kündigt», habe dies «für die Wirtschaft ernste Folgen».

Abstimmungsanalyse

Laut einer Analyse der Berner Zeitung hat vor allem ein Meinungsumschwung in den grossen Agglomerationen zur Annahme der Initiative geführt. Die unmittelbar nach der Abstimmung vorgebrachte Erklärung, die ländliche Schweiz mit ihrem vergleichsweise kleinen Ausländeranteil habe die Annahme verursacht, greife zu kurz. In ihrer Analyse vergleicht die Berner Zeitung das Abstimmungsresultat mit früheren europapolitischen Entscheidungen. Seit dem am 21. Mai 2000 vom Bundesrat vorgelegten und vom Souverän mit deutlicher Mehrheit gebilligten Paket der bilateralen Verträge seien die Mehrheitsverhältnisse in fünf weiteren europapolitischen Abstimmungen im Wesentlichen stabil geblieben. Dies habe sich jedoch mit der Initiative stark verändert. Es seien insgesamt etwa 680’000 Menschen mehr zur Urne gegangen als noch im Jahr 2000. Trotz dieser um ein Drittel höheren Stimmbeteiligung habe sich das europafreundliche Lager um 50’000 verringert, während sich das europakritische Lager um 730’000 vergrössert habe. Das Nein zur Personenfreizügigkeit habe sich zwar flächendeckend verbreitet, habe aber in den bisher europafreundlichen Ballungsräumen überdurchschnittlich zugenommen. Insbesondere in den verstädterten Gemeinden des Mittellandes habe sich ein entscheidender Zuwachs von 530’000 Stimmen ergeben. In einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung wies Peter Moser, stellvertretender Chef des Zürcher Statistikamtes, darauf hin, die Ablehnung der Freizügigkeit sei primär dort gestiegen, wo die Folgen der Zuwanderung subjektiv als besonders akut wahrgenommen worden seien, d. h. in den Agglomerationsgebieten.

Umsetzung

Änderung von bestehenden und Abschluss von neuen völkerrechtlichen Verträgen

Die in der Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 angenommenen neuen Verfassungsbestimmungen verlangten die Aufnahme von Verhandlungen mit der EU über eine Änderung des Personenfreizügigkeitsabkommens (FZA) mit dem Ziel, innert höchstens drei Jahren Höchstzahlen und Kontingente für Aufenthaltsbewilligungen von EU-Angehörigen einzuführen. Der Bundesrat beschloss am 11. Februar 2015 sein Verhandlungsmandat. Es sollten zwei Ziele verfolgt werden: Einerseits soll das FZA so angepasst werden, dass es der Schweiz künftig möglich ist, die Zuwanderung eigenständig zu steuern und zu begrenzen. Andererseits soll der bilaterale Weg gesichert werden. Voraussetzung für den Erfolg von Verhandlungen ist die Zustimmung beider Verhandlungspartner. Die EU, durch den schweizerischen Verfassungstext selbstverständlich nicht gebunden, war aber nicht bereit, auf derartige Verhandlungen einzutreten. Die neuen Verfassungsbestimmungen enthielten keine Regelung, wie in diesem Fall vorzugehen sei, insbesondere bestand kein verbindlicher Auftrag, das FZA zu kündigen (anders als im Text der späteren «Begrenzungsinitiative»). Gemäss dem neuen Artikel 121a BV dürfen keine neuen völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, welche dieser Bestimmung widersprechen. Aufgrund dieser Bestimmung hat der Bundesrat das mit der EU bereits abschliessend verhandelte, als völkerrechtlicher Vertrag geltende «Protokoll» über die Erweiterung des FZA auf Kroatien vorerst nicht unterzeichnen können. Der Bundesrat beantragte der Bundesversammlung mit Botschaft vom 4. März 2016 die Genehmigung dieses Protokolls. Er begründete das damit, dass die EU zwar nicht bereit sei zu Verhandlungen, aber zu «Konsultationen, in welchen ausgelotet werden sollte, ob es einen für beide Seiten gangbaren Weg gibt, den Verfassungsauftrag von Artikel 121a BV bei gleichzeitiger Wahrung des bilateralen Weges umzusetzen.» Die Eidgenössischen Räte genehmigten das Protokoll am 16. Juni 2016 mit dem Vorbehalt, dass der Bundesrat das Protokoll erst dann ratifizieren darf, «wenn mit der Europäischen Union eine mit der schweizerischen Rechtsordnung vereinbare Regelung zur Steuerung der Zuwanderung besteht.». Der Bundesrat kam am 16. Dezember 2016 zum Schluss, dass diese Bedingung mit der Annahme der Ausführungsgesetzgebung zu Art. 121a BV (siehe unten) erfüllt ist, und beschloss die Ratifikation des Protokolls.

Ausführungsgesetzgebung

Nach längeren Vorarbeiten (Konsultationen mit allen interessierten Kreisen über einen Vorentwurf, Abwarten der Entwicklung in der EU, insbesondere im Zusammenhang mit dem Brexit) unterbreitete der Bundesrat am 4. März 2016 seinen Entwurf für eine Umsetzung der «Masseneinwanderungsinitiative». Weil bis zu diesem Zeitpunkt mit der EU noch keine Einigung erzielt werden konnte, schlug er vor, die Zuwanderung mittels einseitiger Schutzklausel zu steuern: Wird ein bestimmter Schwellenwert überschritten, muss der Bundesrat jährliche Höchstzahlen festlegen. In den parlamentarischen Beratungen fand dieser Vorschlag keine Zustimmung, weil er im Widerspruch zum FZA mit der EU stand. Die Eidgenössischen Räte einigten sich am 16. Dezember 2016 nach für schweizerische Verhältnisse ungewöhnlich emotionellen Beratungen auf einen sogenannten «Inländervorrang light»: Die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften sollte gedrosselt werden, indem inländischen Stellensuchenden in Berufsgruppen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit eine Art Startvorsprung eingeräumt wird. Sie sollen während einer bestimmten Frist exklusiven Zugang zu den Inseraten haben, die den Arbeitsämtern gemeldet werden. Diese Lösung war mit dem FZA vereinbar, verzichtete aber auf die von der Verfassung geforderten Höchstzahlen und Kontingente. In seiner Fraktionserklärung vor der Schlussabstimmung im Nationalrat erklärte Adrian Amstutz, Fraktionspräsident der SVP: «Mit der Nichtumsetzung des von Volk und Ständen beschlossenen Auftrages der eigenständigen Steuerung der Zuwanderung begeht das Parlament einen in dieser Form wohl einmalig dreisten Verfassungsbruch.» Ignazio Cassis, Präsident der Fraktion FDP-Liberale, entgegnete: «Alle Artikel in der Verfassung sind gleich, gleich wichtig, unabhängig vom Datum der Einfügung in die Verfassung. Il n’y a pas de hiérarchie. Artikel 121a ist nicht wichtiger als beispielsweise Artikel 5, der die Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns definiert. In Absatz 4 liest man dort: Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. Das haben wir gemacht. Die Bilateralen sind Völkerrecht, und das Freizügigkeitsabkommen ist Teil der Bilateralen.» Die SVP verzichtete in der Folge darauf, das Referendum gegen die Gesetzesrevision zu ergreifen und damit eine Volksabstimmung zu ermöglichen. Wäre das Gesetz in der Volksabstimmung abgelehnt worden, so hätte der Bundesrat die Verfassungsänderung durch eine Verordnung umsetzen müssen, wie dies Artikel 197 Ziffer 11 Absatz 2 BV (siehe oben. Ziff. 9 des Initiativtextes wurde nach Annahme der Initiative in Ziff. 11 umnummeriert) fordert. Bei isolierter Betrachtung des Wortlauts dieses Artikels wäre er dazu allerdings auch nach Annahme des Gesetzes durch das Parlament oder durch das Volk verpflichtet gewesen, was aber mit seiner staatsrechtlichen Stellung gegenüber den ihm übergeordneten Staatsorganen Parlament und Volk nicht vereinbar wäre. Die Stellenmeldepflicht trat zum 1. Juli 2018 in Kraft.

Verfassungsänderung

Am 27. Oktober 2015 wurde die Volksinitiative «Raus aus der Sackgasse! Verzicht auf die Wiedereinführung von Zuwanderungskontingenten» (inoffiziell als RASA-Initiative benannt) mit den nötigen Unterschriften eingereicht. Sie forderte die ersatzlose Aufhebung der am 9. Februar 2014 angenommenen Verfassungsbestimmungen. Der Bundesrat nahm mit seiner Botschaft vom 26. April 2017 dazu Stellung. Die Initiative hätte zwar die Gelegenheit geboten, den Widerspruch zwischen dem Verfassungstext einerseits und den völkerrechtlichen Verpflichtungen und den Gesetzesänderungen vom 16. Dezember 2016 andererseits aufzulösen. Der Bundesrat lehnte die Initiative aber ab, weil nach seiner Ansicht die Zuwanderung weiterhin mit geeigneten Massnahmen gesteuert und begrenzt werden soll. Auch sprächen demokratiepolitische Gründe dagegen, nach so kurzer Zeit den Entscheid von Volk und Ständen vom 9. Februar 2014 wieder rückgängig zu machen. Der Bundesrat hatte zwar am 21. Dezember 2016 einen Gegenentwurf zur Initiative mit einem eigenen Vorschlag für eine Verfassungsänderung zur Diskussion gestellt. Nachdem dieser Vorschlag nicht auf genügende Zustimmung gestossen war, verzichtete er darauf. Die Eidgenössischen Räte folgten dem Bundesrat. Nachdem sie die Initiative ohne Gegenentwurf zur Ablehnung empfohlen hatten, zogen die Initianten sie zurück. Die SVP unternahm ihrerseits einen Versuch für eine Aufhebung des Widerspruchs zwischen der Bundesverfassung und dem FZA mit der Lancierung einer neuen Verfassungsinitiative, welche diesmal im Unterschied zur «Masseneinwanderungsinitiative» ausdrücklich die Kündigung des FZA verlangt, falls Verhandlungen mit der EU nicht fristgemäss zu einem Erfolg führen. Die Begrenzungsinitiative wurde 2018 eingereicht und kam am 27. September 2020 zur Abstimmung. Das Schweizer Volk lehnte die Initiative mit 61,7 % Nein-Stimmen ab.

Ku-Klux-Klan

Ziel des Klans war nach der Gründung am 24. Dezember 1865 vor allem die Unterdrückung der Schwarzen. Seine Gewalttaten richteten sich zunächst gegen Schwarze und deren Beschützer sowie gegen die zahlreichen ehemaligen Nordstaatler, die vom Wiederaufbau des Südens (Reconstruction) nach dem Sezessionskrieg profitieren wollten. Es handelte sich um eine paramilitärische Gruppierung, die versuchte, ihre politischen Ziele mit Terror und Gewalt zu erreichen, und die um 1870 aufgelöst wurde. 1915 wurde der Klan als eine nativistische Massenorganisation neu gegründet. Mit bis zu vier Millionen Mitgliedern (1924) verfolgte dieser Klan eine Politik weißer Vorherrschaft insbesondere gegenüber Afroamerikanern, aber auch einen militanten Antikatholizismus und Antisemitismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg formierten sich verschiedene, voneinander unabhängige Gruppen als Ku-Klux-Klan, die verschiedene Gewaltakte, von verbalen Einschüchterungsmaßnahmen über diverse körperliche Angriffe bis hin zur Ermordung tatsächlicher oder vermeintlicher Vertreter der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, verübten.

Die Mitglieder des Klans, dessen Namensherkunft nicht vollständig geklärt ist, nennen sich selbst Knights of the Ku Klux Klan (Ritter des Ku-Klux-Klans). Das klandestine, geheimpolitische Netz der Organisation ist bei Mitgliedern unter dem Namen Invisible Empire (Unsichtbares Reich) bekannt. Es gibt enge Verbindungen des Klans zu anderen rassistischen Gruppierungen wie zum Beispiel der World Church of the Creator, einer Glaubensgemeinschaft, die in der Vergangenheit u. a. durch die Verbreitung rassistischer Computerspiele über das Internet aufgefallen ist. In Kanada, Australien und mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, gibt es Zweigorganisationen des Klans (siehe Liste von Ku-Klux-Klan-Organisationen).

Etymologie

Der Name Ku-Klux-Klan kommt laut der gängigen Überlieferung von κύκλος kýklos, dem griechischen Wort für „Kreis“ – das entsprechende englische Wort circle kann auch für einen geheimen Zusammenschluss, einen Zirkel von Eingeweihten, stehen. Die Mitbegründer des Ku-Klux-Klans, Calvin Jones und Richard Reed, unterbreiteten während der dritten Zusammenkunft den anderen vier Mitgliedern diesen Namensvorschlag, woraufhin einer von ihnen die Idee äußerte, Ku-Klux als Bezeichnung zu wählen. Das Wort Klan wurde demnach hinzugefügt, da es zum einen nahelag, einen Zirkel derart zu bezeichnen, und es sich zum anderen um eine Alliteration handelte, weswegen es zudem mit K geschrieben wurde. Nach einer anderen These ist der Name Ku-Klux-Klan lautmalerisch dem Geräusch beim Spannen eines Gewehrhahnes nachempfunden. Andere Theorien sehen in der Namensgebung einen Bezug zur Geheimgesellschaft Seven Confederate Knights, die von konföderierten Häftlingen im Unionsgefängnis auf Johnson’s Island etabliert worden war, sowie zur Studentenverbindung Kuklos Adelphon, die 1812 an der University of North Carolina at Chapel Hill gegründet worden war. Eine weitere Erklärung, die erstmals von dem mit dem Klan sympathisierenden Autorenpaar Romine geäußert wurde, sieht in der Mayagottheit Kukulkan den Ursprung für den Begriff. Laut dieser Hypothese seien viele der Einwohner des Gründungsortes Pulaski in den 1840er Jahren während des Mexikanisch-Amerikanischen Kriegs mit Legenden zu Kukulkan als Lichtgott und erfolgreichem Bekämpfer der Dunkelheit in Verbindung gekommen, worin die späteren Klanmitglieder meinten, ihren eigenen Kampf gegen befreite Sklaven, Carpetbagger und Scalawags wiederzuerkennen.

Geschichte

Der ursprüngliche Ku-Klux-Klan wurde am 24. Dezember 1865 in Pulaski, Tennessee, gegründet. Die Gründer waren sechs Offiziere der im Sezessionskrieg unterlegenen Konföderation: Calvin E. Jones, John B. Kennedy, Frank O. McCord, John C. Lester, Richard R. Reed und James R. Crowe. Dieser ursprüngliche Klan hatte keine politische Zielsetzung. Eine politische Dimension bekam der Klan erst, als man erkannte, dass sich ehemalige Sklaven von den nächtlichen maskierten Ausritten der Klanmitglieder einschüchtern ließen. Schon bald erhielt der Klan Zustrom aus dem ganzen Süden der USA, da die Südstaatler die von den Nordstaaten eingeführte Gleichstellung und Gleichbehandlung von Schwarzen und Weißen nicht akzeptieren wollten. Die erste Generation des Klans war, anders als die Nachfolgenden, nicht antisemitisch orientiert und nahm auch Juden als Mitglieder auf, darunter den Arzt und späteren Pionier der Hydrotherapie in Amerika Simon Baruch.

..,-