Politisches System der DDR

Das politische System der DDR war eine Diktatur ohne eine tatsächliche Gewaltenteilung. Sie vereinigte die Eigenschaften des realen Sozialismus mit den Prinzipien des so genannten Demokratischen Zentralismus. Die politische Macht war nicht auf verschiedene Träger verteilt. Unter Widerspruch zu Artikel 5 Satz 3 der Verfassung der DDR ging sie stattdessen für die gesamte Zeit ihrer Existenz von dem umfassend und unkontrolliert herrschenden Führungs- und Herrschaftszentrum der DDR aus, dem Politbüro des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), das ebendieser marxistisch-leninistischen Partei vorstand, der durch Artikel 1 der Verfassung der DDR der Alleinführungsanspruch für alle Bereiche der DDR zustand. Die Deutsche Demokratische Republik war im Selbstverständnis ein sozialistischer Staat und verwirklichte die Grundprinzipien einer Volksrepublik. Da die Regierungsform durch die Herrschaft einer Partei, der so genannten Staatspartei, geprägt wurde, spricht man bei der DDR auch von einer Parteidiktatur.

Sozialismus in den Farben der DDR

Sozialismus in den Farben der DDR ist ein Begriff, den der langjährige Generalsekretär des Zentralkomitees (ZK) der SED Erich Honecker Ende 1988 prägte und mit dem er sich vom Reformprojekt Michail Gorbatschows distanzierte. Die SED-Führung stand dem Reformkurs Michail Gorbatschows, der sich in den Konzepten von Perestroika („Umgestaltung“) und Glasnost („Offenheit“) konkretisierte, und auch den Reformansätzen Polens und Ungarns distanziert gegenüber. Statt grundlegender wirtschaftlicher und politischer Reformen in Form marktwirtschaftlicher Elemente, demokratischer Teilhabe und der Gewährung von Rede- und Pressefreiheit hielt das ZK der SED an seinem Führungsprinzip des Demokratischen Zentralismus fest und betonte gegenüber der Sowjetunion die Eigenständigkeit der DDR, auch in Fragen der sozialistischen Ideologie. Gefürchtet wurde auch die potenzielle revolutionäre Dynamik eines Umbaus des Sozialismus im System der DDR. Begrifflich ist der Sozialismus in den Farben der DDR an den Sozialismus in den Farben Frankreichs angelehnt, die programmatische Selbstbeschreibung der französischen Kommunisten aus dem Jahr 1976, die damit allerdings die Anerkennung der bürgerlichen Demokratie meinten und sich zugleich vom Ziel der Diktatur des Proletariats verabschiedeten. Erstmals gebrauchte Erich Honecker den Begriff am 11. November 1988 in einer Rede vor Sportlern, die von den Olympischen Sommerspielen zurückgekehrt waren. Bekannter wurde die Wendung, als der SED-Generalsekretär sie am 29. Dezember 1988 anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung der KPD erneut verwendete.

Glasnost, Uskorenije und Perestroika in der Sowjetunion

Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion. In der Sowjetunion wurde 1985 Michail Sergejewitsch Gorbatschow zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt. Als De-facto-Herrscher der Sowjetunion versuchte er den Verfall des Kommunismus durch die Einführung von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umstrukturierung) aufzuhalten. 1988 verkündete er die Aufhebung der Breschnew-Doktrin und erlaubte den osteuropäischen Staaten damit eine von der Sowjetunion unabhängige demokratische Entwicklung. Die DDR lehnte diese Politik ab und ging auf Distanz zur Sowjetunion. 1987 fehlten im Neuen Deutschland beim Abdruck einer Rede Gorbatschows die Abschnitte mit dessen scharfer Kritik an seinen Amtsvorgängern. Im selben Jahr nahm Kurt Hager, ein Mitglied des SED-Politbüros, in einem Interview mit dem westdeutschen Nachrichtenmagazin Stern zu den Reformen in der Sowjetunion Stellung mit den Worten: „Würden Sie, nebenbei gesagt, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?“. Zahlreiche sowjetische Zeitungen und Filme wurden in der DDR verboten: unter anderem die Monatszeitschrift „Sputnik“, einzelne Ausgaben der „Neuen Zeit“ und fünf antistalinistische Filme. 1988 erklärte Honecker offiziell die Ablehnung der sowjetischen Reformpolitik.

Glasnost (russisch гла́сность anhörenⓘ/?) bezeichnet als Schlagwort die ein Jahr nach seinem Amtsantritt im März 1985 von Generalsekretär Michail Gorbatschow in der Sowjetunion eingeleitete Politik einer größeren Transparenz und Offenheit der Staatsführung gegenüber der Bevölkerung. Der Begriff leitet sich vom altkirchenslawischen Wort «глас» (glas – Stimme) ab und bedeutet wörtlich „Stimmhaftigkeit“ im Sinne von „die Dinge benennen“. Im deutschen Sprachgebrauch haben sich als Übersetzung die Begriffe ‚Transparenz‘, ‚Offenheit‘ oder ‚Herstellen von Öffentlichkeit‘ eingebürgert. Der Begriff stand im engen Zusammenhang mit der Perestroika, dem Umbau und der Modernisierung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion.

Uskorenije (russisch ускорение, wiss. Transliteration uskorenie; „Beschleunigung“) war ein Begriff, der 1985 von Michail Gorbatschow in der Sowjetunion eingeführt wurde. Er bedeutet „Beschleunigung“ und meint Beschleunigung durch Wirtschaftsreformen. Das Uskorenije beinhaltete unter anderem eine strengere Arbeitsdisziplin und eine bessere Kontrolle der Parteifunktionäre. In der Praxis wurde das Uskorenije zu einer Förderung der mechanischen und Schwerindustrie, was zu versteckter Inflation und Kürzungen im Konsumgütersektor führte. Die Beschleunigung scheiterte und wurde daher bald nicht mehr zusammen mit dem Begriff Perestroika verwendet. Im Juni 1987 wurde das Uskorenije für gescheitert erklärt und durch die ehrgeizigere Perestroika ersetzt.

Perestroika (auch Perestrojka, russisch перестройка anhörenⓘ/? ‚Umbau‘, ‚Umgestaltung‘, ‚Umstrukturierung‘) bezeichnet den von Michail Gorbatschow ab Anfang 1986 eingeleiteten Prozess zum Umbau und zur Modernisierung des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Systems der Sowjetunion, die von der Einheitspartei KPdSU beherrscht wurde. Der Prozess stand in engem Zusammenhang mit der Verbreitung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Sowjetunion unter dem Schlagwort Glasnost (nach dem russischen Wort für ‚Offenheit‘ und ‚Transparenz‘). Der Begriff bezog sich auf weite Teile der Gesellschaft und bedeutete im weiteren Sinn die Demokratisierung des Staates ab 1986. Die Perestroika beinhaltete zunächst Lockerungen der Parteidirektiven in der Politik der Zentralverwaltungswirtschaft. So wurde Betrieben ab 1987 eingeräumt, selbständig Entscheidungen zu treffen. Dies war ein bedeutender Einschnitt in die Ära der Zentralverwaltungswirtschaft, bei dem erste Elemente der Marktwirtschaft eingeführt wurden.

Kommunismus

Kommunismus (lateinisch communis ‚gemeinsam‘) ist ein um 1840 in Frankreich entstandener politisch-ideologischer Begriff mit mehreren Bedeutungen:

- Er bezeichnet erstens gesellschaftstheoretische Utopien, die auf Ideen sozialer Gleichheit und Freiheit aller Gesellschaftsmitglieder, auf Gemeineigentum und kollektiver Problemlösung beruhen.

- Zweitens steht der Begriff, im Wesentlichen gestützt auf Theorien von Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Lenin, für ökonomische und politische Lehren mit dem Ziel, eine herrschaftsfreie und klassenlose Gesellschaft zu errichten.

- Drittens werden damit Bewegungen und politische Parteien (vgl. Kommunistische Partei) bezeichnet, die das Ziel verfolgen, Gesellschaften zum Kommunismus zu überführen bzw. kommunistische Theorien praktisch umzusetzen.

- Viertens bezeichnet er – als von der ersten Bedeutung unterschiedene Fremdbezeichnung – daraus hervorgegangene Diktaturen unter Vorherrschaft kommunistischer Parteien. Die größte Ausdehnung erreichte dieses Herrschaftssystem mit der Sowjetunion und ihren verbündeten Ostblockstaaten sowie der Volksrepublik China während des Kalten Krieges.

In einigen kommunistischen Parteidiktaturen (Realsozialismus) kam es zu Massenverbrechen, wie dem Großen Terror in der stalinistischen Sowjetunion der 1930er-Jahre, in der Volksrepublik China während der maoistischen Kulturrevolution in den 1960er- und 1970er-Jahren oder zuletzt unter der Schreckensherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha. Der Zerfall der Sowjetunion um das Jahr 1990 besiegelte das Ende der meisten realsozialistischen Staaten.

Eine Abgrenzung zum Sozialismus ist nicht immer möglich.

Einparteiensystem ‘Parteidiktatur‘

Ein Einparteiensystem (als Nebenform auch Einparteisystem) oder eine Parteidiktatur ist ein politisches System, bei dem die alleinige Herrschaft einer Partei gesetzlich festgeschrieben ist. Die Staats- oder Einheitspartei ist meist einer bestimmten Ideologie verpflichtet und hat langfristig die alleinige Regierungsgewalt inne, wobei keine Parteien, die echte inhaltliche Opposition beziehen, zugelassen sind. Einparteiensysteme stehen grundsätzlich in fundamentalem Widerspruch zur kompetitiven, pluralistischen Parteienvielfalt. Einparteiensysteme können im Regelfall nur mit staatlichem Druck und/oder Gewalt gegenüber der Bevölkerung und unter Einschränkung der Bürgerrechte aufrechterhalten werden.

Während in manchen Parteidiktaturen tatsächlich nur eine einzige zugelassene Partei existiert, erlauben andere Staaten die Existenz weiterer, sogenannter Blockparteien, die aber die absolute Führungsrolle der Einheitspartei akzeptieren müssen und nicht zu ihr im Wettbewerb stehen dürfen. Wahlen haben den Charakter von Scheinwahlen, bei denen stets nur eine Liste antritt, die eventuell vorhandene Blockparteien einschließt. Die Existenz von Blockparteien ändert dabei nichts am Charakter des Einparteiensystems.

Ungenau und im übertragenen Sinn werden auch Staaten mit Mehrparteiensystemen, die langfristig von einer Partei dominiert werden, bisweilen als „(faktische) Einparteienstaaten“ bezeichnet. Andere Parteien bleiben zwar offiziell zugelassen, haben jedoch aufgrund benachteiligender Gesetze, offener Repression, mangelnder finanzieller Ressourcen oder unzureichender Infrastruktur keine reale Chance auf einen bedeutenden Anteil an der Machtausübung. Wettbewerb zwischen den Parteien findet jedoch statt, und solche politischen Systeme müssen nicht zwangsläufig einen undemokratischen Charakter aufweisen.

Parlamentarisches Regierungssystem

Als parlamentarisches Regierungssystem bezeichnet man jene Ausformungen parlamentarischer Demokratien, in denen die Regierung zu ihrer Wahl und in ihrer Amtsausübung auf die direkte oder indirekte Unterstützung durch das Parlament angewiesen ist. Hierbei sind die beiden Institutionen personell miteinander verzahnt und das Parlament besitzt ausgeprägte Kompetenzen, in erster Linie die Wahl und Absetzung der Regierung. Bedeutend ist auch, dass der Vorsitzende der Regierung (also der Regierungschef wie beispielsweise der Kanzler oder ein Ministerpräsident) vom Parlament gewählt wird und erweiterte Rechte gegenüber den Ministern besitzt. Dem parlamentarischen Regierungssystem steht das präsidentielle Regierungssystem gegenüber mit dem Prototyp der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Mischform mit Elementen beider Typen nennt man semipräsidentielles Regierungssystem; ein ausgeprägtes Beispiel bietet die heutige Fünfte Französische Republik. Im Übrigen gab bzw. gibt es auch Parlamente in Staaten, die keine Demokratien im Sinne der hier beschriebenen waren oder sind (z. B. früher die Deutsche Demokratische Republik, die Sowjetunion oder heute noch die Volksrepublik China).

Demokratischer Zentralismus

Als Demokratischer Zentralismus (russisch Демократический централизм) wird das Organisations- und Führungsprinzip bezeichnet, welches von Lenin für die Kommunistischen Parteien entwickelt wurde und dadurch die Grundlage der Herrschaftssysteme der realsozialistischen Staaten wurde. Hauptpunkt des Demokratischen Zentralismus ist der hierarchisch-zentralistische Aufbau von Staat und Partei. Durch die starke Disziplinierung nachgeordneter Stellen, die an Entscheidungen höherer Instanzen streng gebunden waren, entwickelte sich der Demokratische Zentralismus zu einem autokratischen System.

Demokratischer Zentralismus in der DDR

Demokratischer Zentralismus in der DDR. In der DDR verstand man unter demokratischem Zentralismus auch die Organisationsform der Massenorganisationen und des Staates in bewusstem agitatorischem Kontrast zum Führerprinzip und zur bürgerlichen Demokratie. Als Prinzipien wurden folgende Punkte beschrieben:

- Wählbarkeit der Leitungen von unten nach oben

- Auswahl der wählbaren Kandidaten durch die Leitung von oben nach unten

- Rechenschaftspflicht und Absetzbarkeit aller Leitungsorgane

- ständige Kontrolle dieser Leitungsorgane durch die Wähler

- Weisungsbefugnis übergeordneter gegenüber nachgeordneten Organen

- Mitwirkung aller bei der Lösung aller grundlegenden Aufgaben (Sozialistische Demokratie)

In der Praxis war die Weisungsbefugnis der jeweils oberen Instanz das entscheidende Element. Die von oben nach unten vorgegebenen Entscheidungen über Inhalte und Personen waren verbindlich. Die Wählbarkeit der Leitungen stand lediglich auf dem Papier. „Gewählt“ wurden in offenen Abstimmungen die von oben vorgegebenen Kandidaten. Verwirklicht war nicht das demokratische, sondern lediglich das zentralistische Element.

Als Ebenen wurden dabei die Grundorganisation (unterste Ebene entweder Betriebe, Schulen oder abgegrenzte Territorien), Kreis, Bezirk und Zentrale verstanden. Gewählte Leitungen wurden durch hauptamtliche Mitarbeiter wie beispielsweise Instrukteure ergänzt. Zudem lancierte die Nomenklatura gezielt Führungspersonen, wodurch die demokratischen Formen bis zur Bedeutungslosigkeit ausgehöhlt wurden. Eine Änderung ergab sich erst ab 1989 im Rahmen der friedlichen Revolution.

Das Prinzip des Demokratischen Zentralismus war für die SED im Parteistatut geregelt:

„Der Organisationsaufbau der Partei beruht auf dem Prinzip des Demokratischen Zentralismus. Dieser Grundsatz besagt: a) dass alle Parteiorgane von unten bis oben demokratisch gewählt werden … c) daß alle Beschlüsse der höheren Parteiorgane für die nachgeordneten Organe verbindlich sind, straffe Parteidisziplin zu üben ist und die Minderheit sowie der Einzelne sich den Beschlüssen der Mehrheit diszipliniert unterordnet.“

– Ziffer 23 des Statutes des SED 1976

Entsprechend war ein Verstoß gegen die von oben vorgelegten Vorgaben ein Grund für Parteiordnungsverfahren.

„Wer gegen die Einheit und Reinheit der Partei verstößt, ihre Beschlüsse nicht erfüllt, die Partei- und Staatsdisziplin verletzt ist … zur Verantwortung zu ziehen.“

– Ziffer 8 des Statutes des SED

In der DDR wie den anderen sozialistischen Staaten war die Erzwingung der Einhaltung der Parteidisziplin über das Prinzip des Demokratischen Zentralismus ein konstitutives Element der Parteidiktatur.

Realsozialismus

Die Begriffe Realsozialismus, realer Sozialismus oder real existierender Sozialismus wurden ausgehend von der Deutschen Demokratischen Republik ab den 1970er Jahren als Fremd- und Selbstbezeichnung verschiedener Gesellschaftssysteme in Europa, Asien und auf Kuba eingeführt und verwendet. Gemeinsam war ihnen die Vorherrschaft einer kommunistischen Partei bzw. sozialistischen Partei und das Selbstverständnis als sozialistische Gesellschaftsordnung zumeist im Einflussbereich der Sowjetunion. Die Staatsform vieler Staaten des real existierenden Sozialismus war „Volksrepublik“ bzw. „Volksdemokratie“; das politische System war durch eine autokratische Ein-Parteien-Herrschaft gekennzeichnet, das Wirtschaftssystem durch Zentralverwaltungswirtschaft oder deutliche planwirtschaftliche Elemente.

Der Begriff „real existierender Sozialismus“ wurde von Erich Honecker auf der 9. Tagung des ZK der SED im Mai 1973 zum ersten Mal verwendet und tauchte danach immer wieder in offiziellen Verlautbarungen zur Charakterisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR auf. Er bringt zum Ausdruck, dass in den entsprechenden Staaten marxistischer Anspruch und empirische Realität auseinanderfallen. Insbesondere von Anhängern linker Strömungen, die einen demokratischen Sozialismus anstrebten, wurden die Staaten unter sowjetischer Hegemonie wegen mangelnder Demokratie oder der bloßen Verstaatlichung statt einer geforderten „Vergesellschaftung“ der Produktionsmittel kritisiert. Sie sollten mit dem Begriff in die Nähe utopischer Sozialisten gerückt werden. Später wurde der Begriff auch außerhalb der realsozialistischen Staatenwelt benutzt, um ebendiese Diskrepanz zu kritisieren. Insbesondere der totalitäre Stalinismus gilt als Synonym für diese Diskrepanz.

Rudolf Bahros Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus erkannte das Vorgehen von Lenin und Stalin beim Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion zum Teil als richtig an. Er unterstellte aber den realsozialistischen Staaten in einer Art „Protoform“ des theoretischen Modells steckengeblieben zu sein. Das marxistisch-leninistische Dogma von der ausnahmslosen Vergesellschaftung aller Produktionmittel, auch der vielen handwerklichen und bäuerlichen Kleinbetriebe, verstetigt und pervertiert die „vertikale Arbeitsteilung“, die der Entwicklung sozialistischer Arbeits- und Lebensweisen entgegensteht. Laut Manfred Hildermeier wurde der Begriff bereits Ende der 1960er Jahre verwendet, er sei für die sozialistischen Staaten der gesamten Ära Breschnew angemessen. Statt einer chaotischen Diktatur habe man halbwegs geregelte Machtstrukturen eingerichtet. Parallel lief in den westlichen Staaten der Aufstieg der Politologie als Wissenschaft.

Stefan Wolle zufolge seien mit dem Begriff mehrere spezifische Probleme der DDR verbunden. Zunächst sei diese nicht als Nationalstaat begründet gewesen und mangels historischer Basis besonders auf ideologische Kategorien angewiesen gewesen. Der Hinweis auf die „reale Existenz“ sei nur dort sinnvoll, wo dieselbe bestritten werde oder komplett in Frage gestellt sei. Der Begriff passe in ein parteiamtliches Vokabular, welches mehr an pietistische Innerlichkeit als an politischen Diskurs erinnere. Er verrate eine permanente Verteidigungshaltung gegenüber dem Verlust der Utopie wie den eigenen theoretischen Ansprüchen.

Benedikt Sarnov sieht in dem Begriff Realsozialismus nicht einen Euphemismus, sondern eine Form des Neusprech, über die man sich schon früh lustig gemacht habe.

Der Germanist Carsten Gansel stellte verschiedene spezielle Wechselwirkungen des DDR-Realsozialismus auf Literatur wie das kollektive Gedächtnis fest. Der Begriff wurde demnach vor allem genutzt, Ansätze zu Reformen des „realen“ Sozialismus als konterrevolutionär oder utopisch zu brandmarken, insbesondere in Zusammenhang mit dem Prager Frühling.

Parlamentarismus

Der Fachbegriff Parlamentarismus bezeichnet diejenigen politischen Systeme, in denen eine Versammlung von Parlamentariern in einem Parlament die Gesetzgebung für das Staatsvolk festlegen. Parlamentarismus ist ein wichtiges Merkmal des parlamentarischen Regierungssystems, in dem das Zentrum politischer Entscheidungskompetenzen beim Parlament liegt, indem dieses etwa auch die Regierung wählt und entlässt, ganz gleich, welche Staatsform der betreffende Staat de jure besitzt.

Hans Kelsen definiert Parlamentarismus als „Bildung des maßgeblichen staatlichen Willens durch ein vom Volke auf Grund des allgemeinen und gleichen Wahlrechtes, also demokratisch gewähltes Kollegialorgan, nach dem Mehrheitsprinzip.“

Soziale Marktwirtschaft

Soziale Marktwirtschaft ist ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Leitbild mit dem Ziel „auf der Basis der Wettbewerbswirtschaft die freie Initiative mit einem gerade durch die wirtschaftliche Leistung gesicherten sozialen Fortschritt zu verbinden“. Die Aussagekraft des Terminus soziale Marktwirtschaft wird unterschiedlich eingeordnet: Einerseits gilt er als etablierte Bezeichnung für die Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und der Schweiz, andererseits wird der Ausdruck je nach politischem Kontext, ähnlich der sozialpolitischen Idee vom Volksheim in Schweden, unterschiedlich interpretiert und somit auch als (inhaltsleeres) politisches Schlagwort betrachtet.

Die Bezeichnung soziale Marktwirtschaft geht auf Alfred Müller-Armack zurück, der darin eine irenische Formel sah, deren Sinn darin bestehe, „das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem des sozialen Ausgleichs zu verbinden“. Das Konzept basiert auf Vorstellungen, die mit durchaus unterschiedlicher Akzentuierung schon in den 1930er und 1940er Jahren entwickelt wurden. Aus diesem geschichtlichen Hintergrund ragt der Ordoliberalismus heraus, insbesondere Walter Eucken, Franz Böhm und Leonhard Miksch sowie Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke als Vertreter eines soziologischen Liberalismus. Das Konzept „soziale Marktwirtschaft“ ist pragmatischer, etwa in der Konjunktur- und Sozialpolitik, als die ordoliberalen Vorstellungen, die sich ausschließlich auf die Wettbewerbsordnung konzentrieren.

Die Bundesrepublik Deutschland und die DDR vereinbarten am 18. Mai 1990 eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. In dem Staatsvertrag wurde die soziale Marktwirtschaft als gemeinsame Wirtschaftsordnung vereinbart. Angela Merkel warb 2009 während der damaligen Finanz- und Wirtschaftskrise in einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum für eine offene Weltwirtschaft, basierend auf Regeln der sozialen Marktwirtschaft. Sie habe Deutschland nach dem Krieg Wohlstand gebracht, sei der dritte Weg zwischen Kapitalismus und Staatswirtschaft. „Der Staat ist der Hüter der sozialen Ordnung, […] Wettbewerb braucht Augenmaß und soziale Verantwortung“. Die Europäische Union strebt laut Vertrag von Lissabon eine „wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft“ mit Vollbeschäftigung und sozialem Fortschritt an. Im internationalen Kontext wird die Wirtschaftsordnung bisweilen auch als Rheinischer Kapitalismus bezeichnet.

Paneuropäisches Picknick

Das Paneuropäische Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze fand am 19. August 1989 statt. Es war eine Feier der offeneren Beziehungen zwischen Ost und West und wurde in der Nähe von Sopron, aber auf der österreichischen Seite der Grenze, veranstaltet. Die Öffnung des Grenztors löste eine friedliche Kettenreaktion aus, an deren Ende es weder die DDR noch den Eisernen Vorhang gab und der Ostblock zerfallen war. Die Idee, die Grenze im Rahmen einer Zeremonie zu öffnen, stammte von Otto von Habsburg und wurde von ihm gegenüber Miklós Németh, dem damaligen ungarischen Ministerpräsidenten, vorgebracht, der die Idee unterstützte.

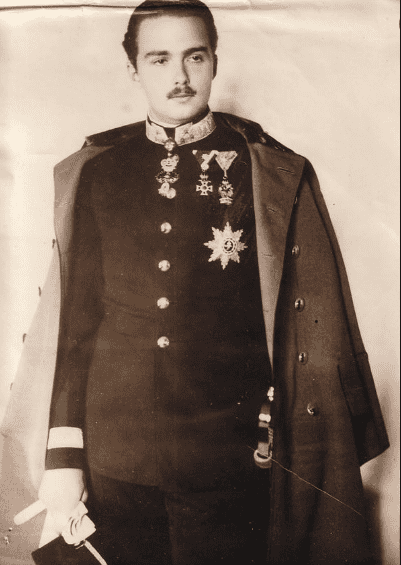

Otto von Habsburg der eine führende Rolle bei der Öffnung des Eisernen Vorhangs (siehe auch Mauerfall) spielte. So ist beispielsweise Otto von Habsburgs Enkel, Sigismund Otto von Habsburg-Lothringen, der derzeitige Botschafter des Souveränen Malteserordens in Uruguay. Darüber hinaus bestehen Verbindungen zwischen dem Orden vom Goldenen Vlies, einem anderen Ritterorden, dem Otto von Habsburg angehörte, und dem Souveränen Malteserorden.

Otto von Habsburg und sein Malta Kreuz.

Das Ungarisches Konkordat, der Vertrag zwischen einem Staat und dem Vatikan, in diesem Fall mit dem Malteserorden. Otto von Habsburg, ein Sklave und Spion der SMOM, der Souveräne Malteserorden und Otto von Habsburg verbindet einiges, darunter familiäre Bande über seine Nachkommen und seine frühere Mitgliedschaft in einem anderen Ritterorden. Darüber hinaus bestehen Verbindungen zur Schweiz, oder sie wurden sogar von ihnen mitbegründet und deren erstes Bankensystem, da sich die Stammburg der Habsburger in der heutigen Schweiz im Kanton Aargau befindet. Das Bankwesen in der Schweiz hat seinen Ursprung im Spätmittelalter durch den Templerorden, die ihr Gold und alles andere vor dem Vatikan verstecken wollten. Der Templerorden, die Tempelritter, vollständiger Name: Die Vereinigten religiösen, militärischen und freimaurerischen Orden des Tempels und des Heiligen Johannes von Jerusalem, Palästina, Rhodos und Malta. In kurz SMOM. Der damalige Großmeister des Malta Ritterordens, Matthew Festing, war bei der Beerdigung von Otto von Habsburg.

DDR Reformbestrebungen

Glasnost, Uskoreniye und Perestroika waren allesamt vergeblich

Kurz vor dem Ende der DDR plante die Führung der DDR Wirtschaftsreformen, die eine stärkere Gewinnorientierung der volkseigenen Betriebe (VEB) vorsahen. Ziel war es, den reinen Sozialismus zu überwinden und Elemente des kapitalistischen Wirtschaftens einzuführen, um die Wirtschaft leistungsfähiger und marktwirtschaftlicher zu gestalten. So sollten die VEB den Gewinn behalten und sich stärker am Markt orientieren dürfen, um die Effektivität zu steigern. Allerdings kam es dazu nicht mehr, weil die DDR durch die Verhandlungen über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der Bundesrepublik Deutschland und den schnellen politischen Wandel praktisch am 1. Juli 1990 ihre Wirtschaftssysteme zusammenlegte. Damit waren alle eigenständigen wirtschaftlichen Reformvorstellungen für eine fortexistierende DDR erledigt. Die DDR-Wirtschaft war zu dem Zeitpunkt bereits wirtschaftlich am Ende, überschuldet und nicht mehr konkurrenzfähig. Diese Wirtschaftsreformen kurz vor dem Ende der DDR kamen somit nicht mehr zur Umsetzung.

..,-