Die deutschen Kolonien (offiziell Schutzgebiete genannt) wurden vom Deutschen Reich ab den 1880er Jahren angeeignet und nach dem Ersten Weltkrieg gemäß dem Versailler Vertrag von 1919 abgetreten. Die deutschen Kolonien waren 1914 das an Fläche drittgrößte Kolonialreich nach dem britischen und französischen. Gemessen an der Bevölkerungszahl lag es an vierter Stelle nach den niederländischen Kolonien. Die deutschen Kolonien waren kein Bestandteil des Reichsgebiets, sondern überseeischer Besitz des Reiches. In den deutschen Kolonien kam es zu mehreren Aufständen, die blutig niedergeschlagen wurden. In Deutsch-Südwestafrika begingen die deutschen Kolonialherren den Völkermord an den Herero und Nama, den ersten in der Geschichtsschreibung anerkannten Völkermord des 20. Jahrhunderts (siehe Kolonialkrieg). Bei der Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstands von 1905 bis 1907 im damaligen Deutsch-Ostafrika kamen etwa 75.000 bis 300.000 Menschen durch eine Politik der verbrannten Erde ums Leben. Das deutsche Kolonialreich umfasste ganz oder teilweise das Territorium der heutigen Staaten Namibia, Kamerun, Togo, Tansania, Ruanda, Burundi und Papua-Neuguinea, sowie kleinere Teile der heutigen Staaten Volksrepublik China, Mosambik, Gabun, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Tschad, Nigeria und Ghana, zudem mehrere Inseln im Westpazifik und Mikronesien. Ausgewanderte Deutsche gründeten in Übersee Siedlungen, die bisweilen als „deutsche Kolonien“ bezeichnet werden, aber keine Souveränitätsrechte des Herkunftslandes ausübten.

Liste der ehemaligen deutschen Kolonien

Die ist eine Liste der ehemaligen deutschen Kolonien, die sich im Besitz deutscher Staaten befanden:

Heiliges Römisches Reich und Deutscher Bund

Brandenburg-Preußen

- Groß Friedrichsburg (in Ghana), 1683–1717

- Arguin (in Mauretanien), 1685–1721

- St. Thomas (Amerikanische Jungferninseln), 1685–1720

- Krabbeninsel (Puerto Rico), 1689–1693

- Whydah (in Benin), um 1700

Herzogtum Kurland

- KurlandGambia 1651–1660, 1660–1661

- Handelsstation der Kurländer: St. Andrew’s Island (heute: Kunta Kinteh Island), ehem. Fort Jakob

- Handelsstation der Kurländer: Juffure, ehem. Fort Bayona

- Handelsstation der Kurländer: St. Mary’s Island, ehem. Fort Jillifree

- Neukurland (auf Tobago) 1642–1650, 1654–1659, 1660–1666

Augsburger Kaufmannsfamilie Welser

- Klein-Venedig (in Venezuela), 1528–1545

Grafschaft Hanau

- Hanauisch-Indien, Geplant in 1669, aufgegeben in 1672

Haus Anhalt

- Askania Nova, 1828–1856

Deutsches Reich

Afrika

- Kionga-Dreieck, 1894–1916

- Deutsch-Südwestafrika, 1884–1915

- Deutsche Kolonien in Westafrika, 1884–1915

- Togo, 1884–1916

- Kamerun, 1884–1916

- Kapitaï und Koba, 1884–1885

- Mahinland, März 1885 – Oktober 1885

- Deutsch-Ostafrika, 1885–1918

- Sultanat Witu, 1885–1890

- Somaliküste, 1885–1888

- Deutsche Kongo-Expeditionen, 1884–1885

- Deutsch Katanga, 1886

- Protektorat Gwandu , 1895–1897

- Protektorat Gulmu, 1895–1897

China

- Kiautschou, 1898–1914

- Tientsin, 1895–1917

- Hankou, 1895–1917

- Yantai, 1901–1914

- Kaiserliche Gesandtschaft in Peking, 1900–1917

Pazifik

- Deutsch-Neuguinea, 1884–1919

- Kaiser-Wilhelms-Land, 1885–1914

- Bismarck-Archipel, 1885–1914

- Nördliche Salomoninseln, 1885–1914

- Bougainville, 1885–1914

- Buka, 1885–1914

- Choiseul, 1885–1900

- Shortland-Inseln, 1885–1900

- Santa Isabel, 1885–1900

- Nauru, 1906–1914

- Nördliche Marianen, 1899–1914

- Karolinen, 1899–1914

- Palau, 1899–1914

- Marshallinseln, 1906–1914

- Deutsch-Samoa, 1900–1914

- Protektorat Marshallinseln, 1885–1906

- Nauru, 1888–1906

Kolonialgeschichte der Stadt Köln

Kolonialgeschichte der Stadt Köln. Köln war zu Zeiten des Imperialismus eine der wichtigen Handelsstädte des Deutschen Kaiserreichs, als solche war sie das rheinische Zentrum für Expeditionen und wissenschaftlichen Kolonialismus.

Verordnung über die Regelung der kolonialen Angelegenheiten

Die Verordnung über die Regelung der kolonialen Angelegenheiten vom 21. März 1924 (RGBl. I S. 371) war eine Verordnung des Reichspräsidenten und der Reichsregierung, mit der kolonialrechtliche Zuständigkeiten neu festgelegt wurden. Der Verlust der deutschen Schutzgebiete durch den Versailler Vertrag und die sich daraus ergebende Hinfälligkeit der Kolonialverwaltungen machten eine verwaltungsmäßige Neuordnung erforderlich. Nicht wenige Rechtsverhältnisse, die während der Kolonialzeit entstanden waren, blieben weiterhin bestehen – nicht allein solche von weitergeführten Kolonialgesellschaften auf Grundlage des Schutzgebietsgesetzes. Außerdem waren die von 1919 bis 1920 vom Reichskolonialministerium, der Nachfolgebehörde des Reichskolonialamtes, wahrgenommenen Abwicklungsgeschäfte im Zusammenhang mit den ehemaligen Schutzgebieten noch nicht abgeschlossen. In diesem Sinne wurde „die Wahrnehmung der kolonialen Angelegenheiten unter Abtrennung vom Reichsministerium für Wiederaufbau dem Reichsminister des Auswärtigen mit der Maßgabe übertragen, dass die noch zu erledigenden Abwicklungsgeschäfte auf den Reichsminister der Finanzen und die Versorgungsangelegenheiten auf den Reichsarbeitsminister“ übergingen. Die Verteilung und Überleitung der Geschäfte im Einzelnen regelten die beteiligten Reichsminister. Anders als das eigentlich höherrangige Schutzgebietsgesetz wurde die Verordnung über die Regelung der kolonialen Angelegenheiten zwar nicht explizit in das bereinigte bundesdeutsche Recht eingegliedert, seine Vorschriften blieben aber auf Basis von Art. 123 Abs. 1 GG grundsätzlich gültig. Beide Rechtssätze wurden erst zum 1. Januar 1977 mit dem Gesetz über die Auflösung, Abwicklung und Löschung von Kolonialgesellschaften vom 20. August 1975 (BGBl. I S. 866, 885) aufgehoben.

Liste der Aufstände in den deutschen Kolonien

Die Liste der Aufstände in den deutschen Kolonien enthält Erhebungen und Kolonialkriege gegen die deutsche Kolonialherrschaft oder ihre lokalen Repräsentanten in den überseeischen Besitzungen des Deutschen Kaiserreichs von 1884 bis 1915.

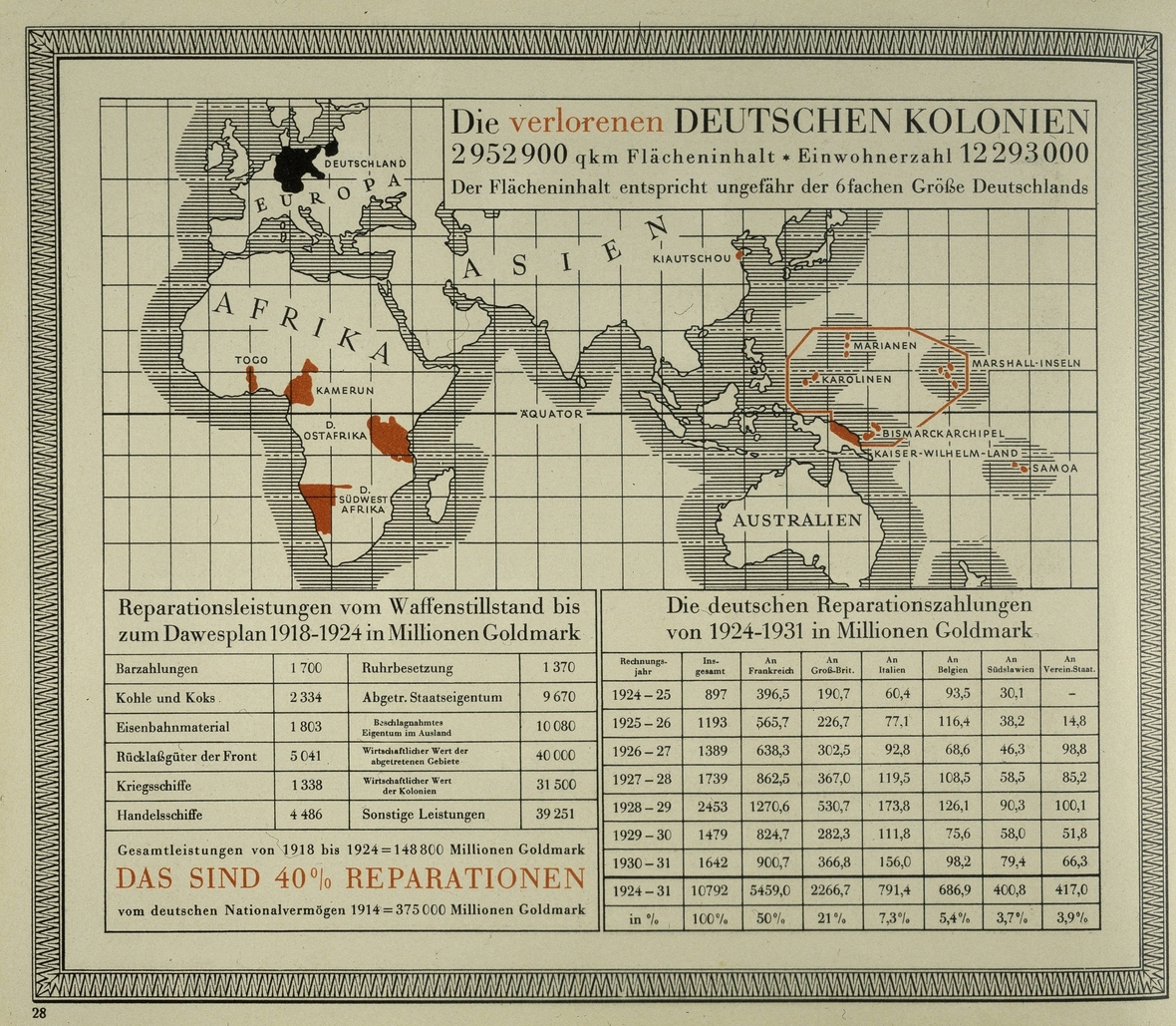

Deutsche Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg

Deutsche Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg mussten aufgrund des Kriegsschuldartikels 231 des Versailler Vertrages von 1919 durch Deutschland gezahlt werden. Die endgültige Höhe und Dauer der Reparationen waren im Versailler Vertrag nicht festgelegt, sondern sollten von einer mit weitreichenden Kontrollfunktionen ausgestatteten Reparationskommission ohne deutsche Beteiligung festgesetzt werden. Die Verringerung, Verschiebung und endgültige Beendigung der Reparationszahlungen waren das vorrangige Ziel der deutschen Außenpolitik. Vor allem Gustav Stresemann und Heinrich Brüning brachten Deutschland dem Ziel näher. Als aber die deutsche Regierung 1932 auf der Konferenz von Lausanne das Ende der Reparationszahlungen erreichte, war Stresemann bereits tot und Brüning war kurz zuvor entlassen worden.

Deutscher Grenzkolonialismus

Deutscher Grenzkolonialismus ist die im 19. Jahrhundert ins Auge gefasste Form der Grenzkolonisation, die unter imperialistisch-kolonialistischen Vorzeichen an die Europäische Expansion in Gestalt der mittelalterlichen deutschen Ostsiedlung anschließen sollte. Diese Ostsiedlung wurde seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts als „Ostkolonisation“ bezeichnet und in ihrer Ausrichtung nach Ost- und Südosteuropa von deutschen Imperialtheoretikern im Wettbewerb mit den bereits existierenden europäischen Kolonialmächten noch vor der Gründung des ersten deutschen Nationalstaates als imitierenswertes Vorbild für den Erwerb deutschen Kolonialgebietes propagiert. Von „Kolonialismus“ anstatt von „Kolonisation“ ist zu sprechen, weil die Landeroberung gegen die benachbarten Slawen zunächst unter Missachtung ihrer Nationalstaatsbestrebungen und dann gegen die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gegründeten neuen Nationalstaaten vonstattengehen sollte, also von vornherein die Slawen als selbstverständlichen Bestandteil aus den europäischen Völkern ausschloss. Ihnen war ein Schicksal bestimmt, wie es die indigenen Völker in Übersee vonseiten der europäischen Kolonialmächte getroffen hatte (vgl. hierzu Fremdvölkische und Code de l’indigénat).

Kaiser-Wilhelms-Land, deutsche Kolonie bis 1919

Kaiser-Wilhelms-Land ‘Deutsch-Neuguinea‘

Unter dem Namen Deutsch-Neuguinea übernahm das Deutsche Reich 1899 das von der deutschen Neuguinea-Kompagnie verwaltete kaiserliche Schutzgebiet in Ozeanien. Deutsch-Neuguinea umfasste, abgesehen von Deutsch-Samoa, die Gesamtheit aller im Südpazifik gelegenen deutschen Kolonien bzw. „Schutzgebiete“ (die sogenannte „Deutsche Südsee“).

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges besetzten australische Truppen der Australian Naval and Military Expeditionary Force ab August 1914 das Kaiser-Wilhelms-Land, Bismarck-Archipel, Salomonen-Inseln und Nauru, während die Marianen, Karolinen, Palau und Marshallinseln fast kampflos den japanischen Einheiten übergeben wurden. Höhepunkt war die Besetzung der Funkstation Bita Paka bei Rabaul durch australische Einheiten im September 1914. Die Invasion endete mit der Einnahme Rabauls durch über 3000 australische Soldaten. In der Provinz Morobe versteckte sich der deutsche Hauptmann Hermann Detzner mit wenigen Mann im Busch und kapitulierte erst im November 1918.

Die Ausweisung der deutschen Siedler erfolgte in Stufen:

- Etwa 110 Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes wurden zwischen 22. September und 11. Mai 1915 in die Heimat zurückgesandt, nachdem sie einige Zeit im Gefängnis Darlinghurst und Konzentrationslager Liverpool verbracht hatten. Die Rückreise der ersten erfolgte über Amerika mit den Schiffen Sonoma (16. Januar 1915) und Ventura (13. Februar 1915).

- Ca. 95 deutsche Zivilisten wurden 1914/15 in die German Concentration Camps in Liverpool City, Trial Bay oder Berrima (NSW) auf dem australischen Festland gebracht und bis 1919/20 interniert.

- Die verbleibenden etwa 180 deutschen Siedler wurden zwischen 1920 und 1922 vertrieben. Einige wenige blieben, meist als Goldsucher.

Sämtliche Deutsche wurden nach dem Krieg durch die Expropriation ordinances ab 1921 formal enteignet, auch bereits verstorbene oder deportierte. Nicht mit Samoanerinnen verheiratete Deutsche, die bleiben durften, verarmten. Erst ab 1926 durften sie Besuche empfangen, der Schriftverkehr mit der Heimat war unterbunden. Einige wenige Kolonisten kehrten ab 1928 zurück. Eine Entschädigung wurde von Australien nie gewährt.

Australien erhielt eine Mandatsverwaltung über Deutsch-Neuguinea (Territorium Neuguinea), 1949 wurde das Gebiet mit dem ehemaligen Britisch-Neuguinea, ebenfalls unter australischem Mandat (Territorium Papua) zum Territorium Papua und Neuguinea vereinigt. 1975 wurde das Territorium Papua und Neuguinea als Teil von Papua-Neuguinea in die Unabhängigkeit entlassen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die japanischen Völkerbundmandate unter US-amerikanische Treuhänderschaft. Ab 1945 wurden auf den Marshallinseln Bikini und Eniwetok Atombombentests durchgeführt. Mit der Zeit wurden die Inseln in die Unabhängigkeit entlassen:

- 1968: Nauru

- 1975: Kaiser-Wilhelms-Land, Bismarck-Archipel, Bougainville, Neupommern, Neuhannover und Neumecklenburg als Teil Papua-Neuguineas

- 1986: Karolinen als Teil Mikronesiens und Marshallinseln

- 1994: Palau

Die Marianen sind seit 1945 bis heute Teil der USA, besitzen jedoch seit 1986 eine gewisse Autonomie.

Geplante Symbole für Deutsch-Neuguinea

Im Jahr 1914 wurde ein Wappen sowie eine Flagge für Deutsch-Neuguinea entworfen, jedoch aufgrund des Kriegsbeginns nicht mehr eingeführt.

Neuhannover ‘Lavongai‘

Lavongai, deutsch Neuhannover (englisch New Hanover), ist eine Insel im Bismarck-Archipel und gehört politisch zu Papua-Neuguinea und der Provinz Neuirland. Im englischsprachigen Raum wird sie auch mit der englischen Übersetzung New Hanover Island des alten Namens genannt. Lavongai wird vom Tirpitz-Gebirge in ost-westlicher Richtung durchzogen. Die höchste Erhebung der 1186 km² großen Insel misst 957 Meter. 1960 lebten auf der Insel 5000 Einwohner. Lavongai ist recht isoliert und gebirgig, so dass nur an den Küsten Kokospalmen wachsen. Auf der Insel sind nur zwei Säugetierarten bekannt, die Fledermausarten Nyctimene albiventer und Rousettus amplexicaudatus. Die Mohrennonne, eine kleine Prachtfinkenart mit einem überwiegend schwarzen Körpergefieder, kommt ausschließlich auf dieser Insel vor. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Insel 1918 Teil des an Australien übertragenen Völkerbund-Mandatgebiets Territorium Neuguinea. Im späten Januar 1942 besetzte eine Landungsgruppe der Kaiserlich Japanischen Marine nach ihrer Landung in Kavieng Neuhannover ohne Widerstand. Während des Krieges blieb die Insel bis September 1945 von den Japanern besetzt.

Neumecklenburg ‘Neuirland‘

Neuirland (englisch New Ireland), deutsch ehemals Neumecklenburg, ist eine etwa 8.650 km² große Insel im Bismarck-Archipel in Papua-Neuguinea, auf der rund 110.000 Menschen leben. Sie gehört zusammen mit vielen kleinen vorgelagerten Inseln zur Provinz New Ireland mit der Hauptstadt Kavieng im Norden der Hauptinsel. Ihr Name in der papuanischen Verkehrssprache Tok Pisin lautet Niu Ailan.

Friedrich-Wilhelms-Hafen ‘Madang‘

Madang (dt. historisch: Friedrich-Wilhelms-Hafen bzw. Friedrich-Wilhelmshafen) ist die Hauptstadt der Provinz Madang an der Nordküste von Papua-Neuguinea. Durch Siedlungen an der Peripherie der Stadt hat sich die Bevölkerung auf 35.971 Einwohner im Jahr 2011 erhöht (Zählung 1980: 21.335 Einwohner). Madang ist damit hinter Port Moresby, Lae, Arawa, Mount Hagen und Popondetta die sechstgrößte Stadt Papua-Neuguineas.

Deutsch-Ostafrika ‘DOA‘, deutsche Kolonie bis 1918

Deutsch-Ostafrika war die Bezeichnung einer von 1885 bis 1918 bestehenden deutschen Kolonie, die wie andere solche Kolonien „Schutzgebiet“ genannt wurde. Das Gebiet umfasste die heutigen Länder Tansania (ohne Sansibar), Burundi und Ruanda sowie ein kleines Gebiet im heutigen Mosambik. Mit einer Gesamtfläche von 995.000 km² war Deutsch-Ostafrika nahezu doppelt so groß wie die Fläche des damaligen Deutschen Reiches. Es war mit rund 7,75 Millionen Einwohnern die größte und bevölkerungsreichste Kolonie des Deutschen Reiches.

Faktisch war mit dem Eintreffen des Reichskommissars Wissmann die Kontrolle bereits auf den deutschen Staat übergegangen. Während des Jahres 1890 wurden die Bestimmungen ausgehandelt, unter denen das Reich auch formell die Besitzansprüche der DOAG übernehmen sollte.

Deutsche Kolonialfunkstellen

Die deutschen Kolonialfunkstellen sollten ein Nachrichtennetz zur drahtlosen Telegrafie in den deutschen „Schutzgebieten“ bilden. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs konnte jedoch nur ein Teil der geplanten Anlagen fertiggestellt werden. Den Bau und Betrieb übernahm vielfach die Firma Telefunken, die vom Deutschen Reich dazu beauftragt wurde. Es existierten auch private oder provisorische Funkstellen. Im Allgemeinen kann zwischen transkontinentalen Großfunkstellen für den Nachrichtenverkehr mit Europa oder anderen Kolonien und regionalen Klein- bzw. Küstenfunkstellen unterschieden werden. Nach Kriegsausbruch wurden zeitweilig Kriegsfunkstellen bzw. -empfangsstellen errichtet, die dem Nachrichtenverkehr der Schutztruppe dienten.

Liste der deutschen Kolonialbahnen

Die deutschen Kolonialbahnen in den Kolonien des Deutschen Kaiserreiches entstanden vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in das Jahr 1916. In den deutschen Kolonien entstanden zur Friedenszeit Bahnstrecken mit einer Gesamtlänge von etwa 5500 Kilometern. Dieses entsprach etwa 7,5 Prozent des Schienennetzes innerhalb des damaligen Deutschen Reiches. Der Bau dieser Eisenbahnen diente vorwiegend der Beherrschung wie auch der wirtschaftlichen Erschließung und Ausbeutung der Kolonien. Einige Bahnprojekte gelangten aufgrund des Ersten Weltkriegs nicht zur Ausführung, oder ihr Bau wurde wegen des Krieges eingestellt. Jedoch wurden auch im Ersten Weltkrieg in Deutsch-Ostafrika noch viele Dutzend Kilometer Bahnen gebaut. Dass die schwarze Bevölkerung einige dieser Bahnen bei der Personenbeförderung schnell annahm, überraschte selbst ihre Betreiber. Kurze Feld- und Werkbahnen sind unvollständig aufgelistet. Feldbahnen kamen etwa beim Bau der Funkstationen Kamina (Togo) und Apia (Samoa) zum Einsatz. Ein Beispiel für eine Werkbahn war der Betrieb der Landungsbrücke von Lomé in Togo. Auf den Pazifik-Inseln Angaur und Nauru wurden derartige Bahnen beim Phosphat-Abbau eingesetzt. Innerhalb der Stadt Tanga verliefen Schmalspur–Gleise.

Wuppertaler Schwebebahn

Bis 1912 verkehrten auch Einzelwagen, hier Wagen Nummer 3 an der Station Breite Straße, heute Robert-Daum-Platz

Die Wuppertaler Schwebebahn ist eine 1901 eröffnete Hochbahn in Wuppertal und steht seit 1997 unter Denkmalschutz. Die 13 Kilometer lange einschienige Hängebahn gilt als stadtbild-prägendes Wahrzeichen sowie wichtigste touristische Sehenswürdigkeit der Stadt, gleichzeitig als eines der bekanntesten Verkehrsmittel der Welt. Im Gegenzug verhalf das Alleinstellungsmerkmal Schwebebahn auch der Stadt selbst zu internationaler Bekanntheit. Betreibergesellschaft sind die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, beziehungsweise seit 2007 deren Tochtergesellschaft WSW mobil GmbH, die Infrastruktur gehört hingegen der Stadt Wuppertal selbst. Die Anlage ist die weltweit älteste noch betriebene Einschienenbahn überhaupt, ebenso die älteste noch betriebene Hängebahn.

Tropenbahn

Die Tropenbahn, auch Tropen-Schwebebahn genannt, war ein Konzept einer einschienigen Hängebahn zur Erschließung der Deutschen Kolonien.

Parallel zu den Detailplanungen für die Wuppertaler Schwebebahn, die 1894 beschlossen und 1901 eröffnet wurde, entwickelte deren Erfinder Eugen Langen ab Sommer 1895 die von ihm so benannte Tropenbahn. Sie war als leichtere und billigere Bahn für besondere Verwendungen, insbesondere für den Einsatz als „Transportbahn für koloniale Zwecke“ sowie als militärische Transportanlage gedacht. Der Industrielle Langen war als Zuckerfabrikant und zudem Mitglied im Kolonialrat selbst an der Ausbeutung der Rohstoffe in Afrika interessiert. Bei der Tropenbahn handelt es sich um eine eingleisige, deutlich vereinfachte Version der Schwebebahn. Weil die beiden schon zuvor in Köln–Deutz errichteten Schwebebahn-Versuchsanlagen ausschließlich zur Erprobung von Stadt- beziehungsweise Schnellbahnen dienten, erbaute die Continentale Gesellschaft für elektrische Unternehmungen nach Langens Vorstellungen auf dem Deutzer Fabrikgelände von Van der Zypen & Charlier eine dritte größere einschienige Versuchsanlage, in diesem Fall für „leichte Feld- und Bergbahnen“. Wenige Tage vor seinem unerwarteten Tod am 2. Oktober 1895 verkündete er in seinen Briefen vom Bau dieser, etwa einen Kilometer langen und ringförmigen, Probestrecke, deren Eisenkonstruktion die Brückenbauanstalt Harkort aus Duisburg lieferte.

Die Tropenbahn auf der Kolonialausstellung in Berlin-Treptow, 1896

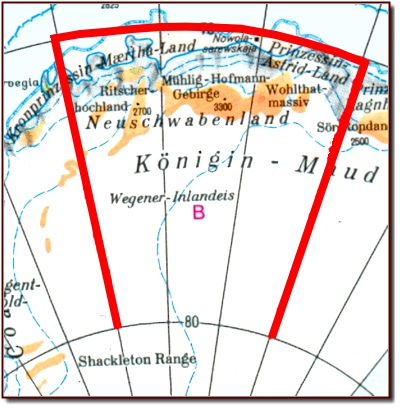

Neuschwabenland

Neuschwabenland ist eine küstennahe Region in Ostantarktika, die sich von etwa 12° West bis 18° Ost und von 70° bis 75° Süd über eine Fläche von 600.000 km² erstreckt. Der Name leitet sich von dem Schiff Schwabenland ab, dem Expeditionsschiff der Deutschen Antarktischen Expedition 1938/39. Neuschwabenland bildet den westlichen Teil des von Norwegen beanspruchten Königin-Maud-Landes. Dieser Anspruch Norwegens wird international nicht anerkannt. Im Kontext des Rechtsextremismus insbesondere des Reichsbürger-Spektrums, gibt es im Kontext der Reichsflugscheiben-Saga, rund um Neuschwabenland, seit vielen Jahren Verschwörungserzählungen, die daraufhin auch medial kritisch rezipiert wurden.

Insgesamt wurden 350.000 Quadratkilometer überflogen und bei 15 Flügen über 11.000 Fotos gemacht. Diese Bilder dienten zur Erstellung einer Karte des Gebiets. Während der Flüge und Fußexpeditionen wurden Hunderte von nationalsozialistischen deutschen Flaggen abgeworfen, um den deutschen Besitz des Gebiets zu symbolisieren. Zusätzlich errichtete die Expedition ein provisorisches Basislager und berichtete, dass rund um den sogenannten Schirmacher See aufgrund der nahegelegenen heißen Quellen eine gewisse Vegetation vorhanden war. Es gibt Belege für eine deutsche Expedition mit einem gewissen „inoffiziellen“ Anspruch auf Neuschwabenland, aber keine rechtskräftige oder international anerkannte territoriale Besitznahme, da Norwegen sein eigenes Claims bereits vorgebracht hatte und der Krieg die deutschen Aktivitäten stoppte.

Eine deutsche Karte der Antarktis, die den Gebietsanspruch des Deutschen Reiches auf Neuschwabenland zeigt, 1941.

Schwabenland-Canyon

Der Schwabenland-Canyon ist ein Tiefseegraben in der Riiser-Larsen-See vor der Prinzessin-Astrid-Küste des ostantarktischen Königin-Maud-Lands bzw. vor dem östlichen Ende des Neuschwabenlands. Namensgeber ist die Schwabenland, Schiff der Deutschen Antarktischen Expedition 1938/39 unter der Leitung des Polarforschers Alfred Ritscher.

Falsche Aussagen

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland übt seit 1952 das mit der Entdeckung verbundene Recht zur geographischen Namensgebung aus, erhebt jedoch keine Gebietsansprüche. Die deutschen Benennungen nach Expeditionsteilnehmern der Expedition 1938/39 wurden auch auf den amtlichen norwegischen Karten verwendet, allerdings wurden dabei die Bezeichnungen für die Reliefformen ins Norwegische übersetzt (z. B. Mühlig-Hofmann-Gebirge = Mühlig-Hofmannfjella). In der westlichen Hälfte Neuschwabenlands waren die Lageungenauigkeiten der Expeditionskarte so groß, dass viele von der Deutschen Antarktischen Expedition benannte Objekte nicht identifiziert werden konnten, daher erfolgte eine Neubenennung auf den norwegischen Karten.

Deutschland erhob keine formellen Gebietsansprüche auf Neuschwaben. Es wurden dort weder Walfangstationen noch andere dauerhafte Stützpunkte errichtet, und bis zur Eröffnung der Georg-von-Neumayer-Station, einer Forschungseinrichtung, im Jahr 1981 war keine dauerhafte Präsenz Deutschlands etabliert. Auch die heutige deutsche Neumayer-Station III befindet sich in der Region. Obwohl Neuschwaben gelegentlich in historischen Zusammenhängen erwähnt wird, ist es heute keine offiziell anerkannte kartografische Bezeichnung. Die Region ist Teil des Königin-Maud-Landes, das von Norwegen als abhängiges Gebiet im Rahmen des Antarktisvertragssystems verwaltet und von der Abteilung für Polarangelegenheiten des Justiz- und Polizeiministeriums beaufsichtigt wird.

Deutsche Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg

Deutsche Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg sind Reparationen Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg an Länder, die sich mit dem Deutschen Reich im Kriegszustand befanden oder deren Gebiet von der Wehrmacht besetzt worden war. Anders als die deutschen Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg aufgrund des Kriegsschuldartikels im Vertrag von Versailles (Art. 231) bestanden die Reparationsverpflichtungen nicht auf friedensvertraglicher Grundlage. Sie erfolgten nach Kriegsende auch nicht in Geldzahlungen von deutscher Seite, sondern in Demontagen durch die Siegermächte, der Beschlagnahme deutschen Auslandsvermögens sowie dem Einsatz deutscher Zwangsarbeiter. Im Rahmen der deutschen Wiedergutmachungspolitik schloss die Bundesrepublik Deutschland hingegen mit zwölf westeuropäischen Staaten sowie mit Israel und der Jewish Claims Conference bilaterale Verträge, die die Versorgung der Kriegsopfer und die Entschädigung von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung beinhalteten.

Deutsche Demokratische Republik ‘DDR’

Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) war der östliche der beiden nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen deutschen Staaten, der vom 7. Oktober 1949 bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 bestand. Die DDR ging aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) hervor, die infolge der Besetzung und Teilung Deutschlands nach 1945 zustande gekommen war. Auf Betreiben der sowjetischen Militärregierung errichtete die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) ein diktatorisches Regime, das sich als den „real existierenden Sozialismus“ bezeichnete und bis zur friedlichen Revolution im Herbst 1989 existierte. Während der vier Jahrzehnte ihres Bestehens blieben die DDR und ihre Staatsführung, wie die anderen realsozialistischen Ostblockländer, weitgehend von der Sowjetunion abhängig.

Wende und friedliche Revolution in der DDR

Als Wende oder friedliche Revolution in der DDR (auch Wendezeit oder Zusammenbruch der DDR) wird der Prozess gesellschaftspolitischen Wandels bezeichnet, der 1989 in der Deutschen Demokratischen Republik die Herrschaft der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) beendete, den Übergang zu einem parlamentarischen Regierungssystem nach westdeutschem Vorbild begleitete und die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 möglich machte. Die grundlegenden Veränderungen in der DDR, bedingt durch die von Teilen der DDR-Bevölkerung ausgehenden gewaltfreien Initiativen, Proteste und Demonstrationserfolge, fielen in den Zeitraum zwischen den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 und der einzigen freien Volkskammerwahl im März 1990.

Mauerfall

Zum Fall der Berliner Mauer kam es für alle Welt überraschend in der Nacht von Donnerstag, dem 9. November, auf Freitag, den 10. November 1989, nach über 28 Jahren ihres Bestehens. Nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters des Westteils der Stadt, Walter Momper, hatte die DDR-Regierung im Oktober 1989 begonnen, eine kontrollierte Öffnung im Dezember vorzubereiten. Er habe aus einem Gespräch mit Ost-Berlins SED-Chef Günter Schabowski und Ost-Berlins Oberbürgermeister Erhard Krack am 29. Oktober davon gewusst und seinerseits in West-Berlin entsprechende Vorbereitungen getroffen. Die Öffnung der Mauer war die Folge von Massenkundgebungen in der Wendezeit und die Forderung nach Reisefreiheit. Ein weiteres wichtiges Motiv war zuvor die anhaltende Flucht großer Bevölkerungsteile der DDR in die Bundesrepublik Deutschland über das Ausland, teils über Botschaften in verschiedenen Hauptstädten damaliger Ostblockstaaten (unter anderem in Prag und Warschau), alternativ über die in Ungarn bereits beim Paneuropäischen Picknick am 19. August 1989 und umfassend seit dem 11. September 1989 bestehende offene Grenze zu Österreich und seit Anfang November direkt über die Tschechoslowakei; Aufenthalte im Prager Palais Lobkowitz und Ausreisen mit Flüchtlingszügen waren lediglich eine zeitweilige Lösung. Nach den wöchentlichen Montagsdemonstrationen seit dem 4. September in Leipzig und den landesweiten Protesten am Rande der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 wurde auf der Sitzung des SED-Politbüros am 17. Oktober 1989 Erich Honecker zum Rücktritt von allen Ämtern gezwungen. Am 4. November 1989 kam es auf dem Berliner Alexanderplatz mit etwa einer Million Teilnehmern zur größten Demonstration in der Geschichte der DDR, die vom Fernsehen live übertragen wurde. Am 7. November 1989 trat der Ministerrat der DDR geschlossen zurück. Zwei Tage später, am Abend des 9. November 1989, verlas Günter Schabowski vor laufenden Fernsehkameras, dass – auf Nachfrage „sofort und unverzüglich’“ – Privatreisen ins Ausland ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden könnten. Die Genehmigungen sollten kurzfristig erteilt werden. Die Aus- und Einreisen der Bürger könnten über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur Bundesrepublik und zu West-Berlin erfolgen. Daraufhin eilten Tausende überraschte Fernsehzuschauer an die Grenzen. Ohne Vorliegen zentraler Befehle öffneten die Grenzkommandanten die Übergänge in der Berliner Mauer und an der Grenze zur Bundesrepublik. Am darauf folgenden 10. November besuchten Millionen DDR-Bürger West-Berlin und die grenznahen Städte der Bundesrepublik. De facto war die Mauer in dieser Nacht gefallen. Der Mauerfall am 9. November 1989 markierte das Ende einer Epoche, indem er die sichtbarste Erscheinung im Fall des ganzen „Eisernen Vorhangs“ und des kommunistischen Systems in Osteuropa darstellte, was die Wiedervereinigung Deutschlands und die Überwindung der Teilung Europas ermöglichte.

Berliner Mauerweg

Der Berliner Mauerweg (Ausspracheⓘ/?) ist ein etwa 160 Kilometer langer Rad- und Fußwanderweg in Berlin und Brandenburg. Er folgt weitgehend dem früheren Verlauf der Berliner Mauer um West-Berlin. Überwiegend verläuft er auf dem früheren Postenweg der Grenztruppen der DDR oder nutzt den an der Umlandgrenze auf West-Berliner Gebiet verlaufenden Zollweg. Eine Reihe von Geschichtszeugnissen und Informationsmöglichkeiten am Weg erinnern an die Geschichte der Mauer.

Ernst-Thälmann-Insel

Cayos Blancos del Sur

Cayo Ernest Thaelmann

Playa RDA

19. Juni 1972, Berlin: Fidel Castro (l.) überreichte nach der Unterzeichnung des Kommuniques Erich Honecker (Mitte) eine Landkarte von Kuba. Sie zeigt eine Insel, die den Namen „Cayo Ernest Thaelmann“ trägt und deren Südseite „Playa RDA“ heißt.

Die Ernst-Thälmann-Insel (spanisch Cayo Ernest Thaelmann) ist eine etwa 15 Kilometer lange und 500 Meter breite kubanische Insel in der Karibik, die nach dem KPD-Vorsitzenden der Zwischenkriegszeit, Ernst Thälmann, benannt wurde, der in der mit Kuba verbündeten DDR umfangreich offiziell geehrt wurde. Sie liegt etwa 25 Kilometer westlich der Schweinebucht vor der Südküste der Provinz Matanzas, zu der sie verwaltungsrechtlich auch gehört. Da die Ernst-Thälmann-Insel in militärischem Sperrgebiet liegt, ist es nicht erlaubt, sie zu betreten. Am 19. Juni 1972 überreichte der kubanische Staatspräsident Fidel Castro anlässlich eines Staatsbesuches in der DDR dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker eine Landkarte, in der die Insel als Cayo Ernest Thaelmann („Ernst-Thälmann-Insel“) sowie ein Playa RDA („DDR-Strand“) verzeichnet waren. Diese Umbenennung eines Teils der Inselkette Cayos Blancos del Sur („Weiße Inseln des Südens“) wurde offiziell im kubanischen Präsidentenerlass 3676/72 festgehalten.

Eine Schenkung ist kein symbolischer Akt

Gerüchte, wonach die Insel der DDR damals geschenkt worden sei, sie also nach der Wiedervereinigung heute zum Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland gehöre, entbehren nach einheitlicher Aussage sowohl des Auswärtigen Amtes als auch der kubanischen Botschaft in Deutschland jeglicher Grundlage: „Hier handelte es sich um einen symbolischen Akt, der nichts mit Besitzverhältnissen zu tun hat. Korrekt ist, die Ernst-Thälmann-Insel wurde nur während der Zeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrages einfach Vergessen. Der Vertrag regelt unter anderem, das Staatsgebiet des vereinten Deutschlands, das die Gebiete der BRD, DDR und ganz Berlins umfasst, und die Anerkennung der bestehenden Außengrenzen als endgültig, inklusive des Verzichts auf frühere deutsche Gebietsansprüche, etwa auf Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie. Die Begrenzung der deutschen Streitkräfte auf 370.000 Soldaten und den Verzicht auf atomare, biologische und chemische Waffen. Zudem ist es den Deutschen untersagt einen Angriffskrieg zu führen. Aberkennung bestehender Außengrenzen, diese Militärische Einschrenkung und keinen offiziellen Friedensvertrag, dies ist keine volle Souveränität des Deutschen Volkes. Es ist nur eine Teilsouveränität, da unsere Besetzter es so bestimmen, es so wollen. Also der Zwei-plus-Vier-Vertrag ist nur eine Grenzfestlegung der Deutschen Gebiete. Er sichert die staatliche Einheit, eine Teilsouveränität und friedenspolitische Rahmenbedingungen des vereinigten Deutschlands ab.

..,-