Hellmuth Walters versuche ein Hyperschall-U-Boot zu bauen

Hellmuth Walter (* 26. August 1900 in Wedel bei Hamburg; † 16. Dezember 1980 in Upper Montclair (New Jersey)) war ein deutscher Erfinder und Entwickler, u. a. von U-Booten.

Der Walter-Antrieb wurde von Hellmuth Walter im Auftrag der Reichsmarine/Kriegsmarine ab Mitte der 1930er Jahre auf der Germaniawerft in Kiel entwickelt. Ziel war die Entwicklung eines Systems, das auch unter Wasser, wo Dieselmotoren nicht einzusetzen waren, genügend Strom für die Elektromotoren erzeugt. Die üblicherweise verwendeten Akkumulatoren hatten eine zu geringe Kapazität. So versuchte man mit Hilfe eines Katalysators Wasserstoffperoxid in Heißdampf zu verwandeln und anschließend über eine Turbine Strom zu erzeugen.

Die Hellmuth Walter Kommanditgesellschaft (HWK), Helmuth Walter Werke (HWM), allgemein bekannt als die Walter-Werke, war ein deutsches Unternehmen, das von Professor Hellmuth Walter gegründet wurde, um sein Interesse an Motoren mit Wasserstoffperoxid als Treibstoff zu verfolgen. Nachdem er mit Torpedos und U-Booten experimentiert hatte, begann Walter, Raketentriebwerke für Flugzeuge zu konstruieren und gründete 1935 das HWK in Kiel. Während des Zweiten Weltkriegs entwickelte und baute das HWK verschiedene Raketentriebwerke für unterstützten Start (RATO) und Lenkflugkörper, bevor es Hauptantriebsmotoren für raketengetriebene Abfangjäger entwickelte, insbesondere die Messerschmitt Me 163 Komet und die Bachem Ba 349 Natter. HWM entwickelte das Dampfkatapult, mit dem die V1-Flugbombe gestartet wurde. Der Dampf wurde durch die Kombination von T-Stoff und Z-Stoff erzeugt. Das Unternehmen wurde 1945 aufgelöst und Walter setzte seine Arbeit anschließend in den Vereinigten Staaten fort.

Antriebe Allgemein

In der Technik werden mit Antrieb sowohl der Vorgang, eine Arbeitsmaschine anzutreiben, als auch die dabei verwendeten Mittel bezeichnet. Die antreibende Maschine ist eine Kraftmaschine, die häufig auch als Motor bezeichnet wird. Weiteres technisches Mittel ist häufig ein zwischen beiden Maschinen eingefügtes Getriebe, das die Bewegung und/oder die Kraft bzw. das Drehmoment ändert. Elektromotoren ist mindestens eine Dynamomaschine als weitere Kraftmaschine vorgeschaltet. Zum erweiterten Antrieb ist diese und sind die Übertragungsleitungen zuzuzählen. Es gibt Drehantriebe und Linearantriebe. Als primäre Antriebe anzusehen sind auch nicht-maschinelle Objekte wie etwa Zugtiere, Wind, strömendes oder fallendes Wasser sowie manueller Antrieb durch den Menschen. Als Abtrieb wird die Stelle der Kraftmaschine bezeichnet, an der sie mechanische Arbeit an der Arbeitsmaschine abgibt (z. B. das vorstehenden Ende einer Motorwelle oder der Ausgangswelle eines Getriebes). Das übergebende Maschinenelement ist eine Kupplung. Die Mittel des Antriebs werden oft als aneinander gefügte Teile und mit Teilbegriffen versehen aufgezählt. Z. B. ist ein Lastkraftwagen, der Verbrennungsenergie verbraucht, um Drehbewegungen an den Rädern zu erzeugen, sowohl ein „Verbrennungskraftgetriebenes Fahrzeug“ als auch ein „Fahrzeug mit Radantrieb“.

Ein Triebwerk ist die Gesamtheit der Antriebselemente motorkraftgetriebener Fahrzeuge. Das Triebwerk umfasst den Motor und (wo vorhanden) weitere für den Antrieb notwendige Komponenten wie Getriebe oder Luftschraube. Abhängig von der genauen Definition können auch Kühlung und Triebwerksverkleidung als zum Triebwerk gehörig verstanden werden. Im Jargon von Auto-Werbeanzeigen und -Fachzeitschriften wird auch ein Automotor ohne weitere Fahrzeugkomponenten als Triebwerk bezeichnet. Des Weiteren wird im Eisenbahner-Jargon das Fahrwerk einer Dampflok samt Dampfmaschine als „Triebwerk“ bezeichnet. Bei Elektrolokomotiven wird hingegen der Fahrmotor nicht zum Antrieb (gleichbedeutend mit Triebwerk) gezählt.

Flüssigkeitsraketentriebwerke sind Reaktionsantriebe, die heute vor allem in der Raumfahrt eingesetzt werden. Im Gegensatz zu Feststoffantrieben, bei denen im Brennraum ein fertiges, in festem Zustand befindliches Gemisch von Brennstoff und Oxidator abbrennt, werden bei Flüssigkeitsraketen eine (Monergol) oder mehrere (Diergole, Triergole) flüssige chemische Komponenten in (getrennten) Tanks mitgeführt und in das eigentliche Triebwerk gefördert. Dort kommt es zu einer kontinuierlichen chemischen Reaktion (katalytische Zersetzung eines Monergols, Verbrennung von Brennstoff und Oxidator). Die dabei durch die Volumenzunahme entstehenden Gasmassen strömen als Stützmasse aus einer Düse aus und erzeugen dadurch Schub in die entgegengesetzte Richtung. Da der Oxidator in der Rakete mitgeführt wird, kann die Verbrennung des Treibstoffes auch ohne die Gegenwart von atmosphärischem Sauerstoff stattfinden, z. B. in der Hochatmosphäre oder im Weltall. Die Mischung von Brennstoff und Oxidator erfolgt bei diergolen Flüssigkeitsraketen erst in der Brennkammer, die Förderung bis zur Brennkammer erfolgt in getrennten Leitungssystemen. Typische Kenngrößen eines solchen Raketentriebwerkes sind der Schub (die eigentliche Antriebskraft, meist angegeben in Kilonewton (kN), oft noch differenziert in Boden- oder Startschub und Vakuumschub) sowie der spezifische Impuls als Kennzahl der Effizienz des Triebwerkes unabhängig von seiner Größe.

Ein Turbinen-Strahltriebwerk (auch Turbo-Strahltriebwerk, Turbo-Luftstrahltriebwerk, Turbinen-Luftstrahltriebwerk, Gasturbinen-Flugtriebwerk, allgemeinsprachlich auch Düsentriebwerk, Jettriebwerk oder einfach Düse) ist ein Flugtriebwerk, dessen zentrale Komponente eine Gasturbine ist und das auf der Rückstoßwirkung des erzeugten Luft- und Abgasstroms beruht (Rückstoßantrieb). Der Wortbestandteil „Turbo-“ oder „Turbinen-“ bezieht sich auf die rotierenden Innenteile des Triebwerks (vgl. lateinisch turbo ‚Wirbel, Kreisel‘), d. h. auf die vom austretenden Abgasstrahl angetriebene Turbine (Gasexpansionsturbine), die den Turbokompressor zum Ansaugen und Verdichten der Verbrennungsluft antreibt. Turbinen-Strahltriebwerke zeichnen sich durch hohe Leistung und Schubkraft aus, bei vergleichsweise geringen Massen und Baugrößen. Sie sind seit Mitte des 20. Jahrhunderts die meistgenutzten Triebwerke. Ihre Vorteile wirken sich aber erst oberhalb von etwa 100 Kilowatt Leistung aus; kleinere Flugzeuge nutzen daher Kolben- oder Elektromotoren. Die mit Turbinen-Strahltriebwerken ausgestatteten Flugzeuge werden als Strahlflugzeuge oder Düsenflugzeuge bezeichnet.

Der Turbokompressor (auch Turboverdichter) ist ein rotierender Verdichter und gehört zu den Strömungsmaschinen. Er arbeitet in der physikalischen Umkehrung einer Turbine (in der ein Gas entspannt wird) und kommt als selbständige Arbeitsmaschine zum Einsatz, um ein Gas zu fördern, seinen Druck zu erhöhen (für chemische Reaktionen) oder sein spezifisches Volumen zu reduzieren, z. B. zum Zwecke der Speicherung. Zudem sind Turbokompressoren integrale Baugruppen in Gasturbinen, Flugzeugtriebwerken und Turboladern. Seit neuestem werden im Rahmen der Energiewende in Europa zudem Großwärmepumpen errichtet, die eine thermische Leistung von mittlerweile >30 MW erzeugen. Die hier verwendeten Turbokompressoren haben mithin die Aufgabe, neben der Druckerhöhung auch für die Erwärmung des Prozessgases auf möglichst hohe Temperaturen zu sorgen, so dass auf der Wärmesenken-Seite der Wärmepumpe eine entsprechend hohe Energiemenge aus dem Prozess gewonnen werden kann.

Ein Staustrahltriebwerk (engl. Ramjet, als Ausführung mit Überschallverbrennung Scramjet) ist ein luftatmendes Strahltriebwerk, bei dem die Kompression der dem Verbrennungsraum zugeführten Luft nicht durch bewegliche Teile wie Turboverdichter erfolgt, sondern allein durch das Verzögern der Strömungsgeschwindigkeit des Gases selbst in einem Einlauf. Staustrahltriebwerke können daher keinen Standschub erzeugen und funktionieren erst ab einer Mindestgeschwindigkeit; teilweise erst bei Überschallgeschwindigkeit. Zum Start und Erreichen der Marschgeschwindigkeit werden häufig abwerfbare Hilfsraketen (Booster) verwendet. Mitunter wird auch das Pulsstrahltriebwerk, das etwa in der V1 eingesetzt wurde, als Staustrahltriebwerk bezeichnet. Bauweise und Funktion weichen jedoch deutlich ab: Das Pulstriebwerk nutzt keine Kompression, arbeitet auch im Stand und zudem intermittierend. Staustrahltriebwerke wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts von René Lorin beschrieben, sind aber weiterhin selten und wurden bisher vor allem bei Flugabwehrraketen wie der sowjetischen 2K11 Krug und 2K12 Kub, der britischen Bloodhound und der US-amerikanischen Bomarc, der Luft-Luft-Rakete MBDA Meteor oder dem Marschflugkörper Navaho praktisch eingesetzt. Weiter verfügen die russischen Seezielflugkörper P-800 Oniks und P-80/270 Moskit über solche Antriebe.

Ein Nachbrenner ist eine Zusatzeinrichtung eines Turbinen-Strahltriebwerks, die benutzt werden kann, um durch die Verbrennung von hinter der Turbine eingespritztem Treibstoff die Austrittsgeschwindigkeit des Arbeitsmediums und somit den Schub des Triebwerks zu erhöhen. Der Nachbrennereinsatz kann vom Piloten oft in mehreren Leistungsstufen geregelt werden. Turbinenstrahltriebwerke werden mit Luftüberschuss betrieben, um die Abgastemperatur auf einem für die Werkstoffe der Turbinenschaufeln verträglichen Niveau zu halten. So steht im Abgas nach dem Passieren der Turbine noch genug Sauerstoff zur Verfügung, um zusätzlich eingespritzten Treibstoff im Strahlrohr zu verbrennen. Die Strahltemperatur ist nicht mehr durch im Strom nachfolgende Bauteile begrenzt. Da der Kraftstoffverbrauch beim Nachbrennerbetrieb bis zum Faktor 10 über dem normalen Verbrauch des Triebwerks liegt, wird er nur in besonderen Situationen zugeschaltet, wenn kurzfristig mehr Schub benötigt wird. Bei Unterschallgeschwindigkeit steht der zusätzliche Aufwand an Treibstoff in schlechtem Verhältnis zum gewonnenen Schub. Mit steigender Mach-Zahl wird der Nachbrenner zunehmend effizient. Die meisten Überschallflugzeuge sind auf Nachbrenner angewiesen, um im Horizontalflug höhere Geschwindigkeiten als Mach 1 zu erreichen. Die Fähigkeit zum Überschallflug ohne Nachbrennereinsatz bezeichnet man als Supercruise.

Außenluftunabhängige Antriebsanlage (engl.: air-independent propulsion, kurz AIP) ist eine Sammelbezeichnung für U-Boot-Antriebe, die weder konventionell (diesel-elektrisch) noch nuklear sind. Während diesel-elektrische U-Boote für den Betrieb ihres Dieselgenerators auf Frischluft angewiesen sind, sind Atom-U-Boote unabhängig von der Außenluft.

Der Kreislaufantrieb ist ein Verfahren zum außenluftunabhängigen Antrieb von Unterseebooten. Er besteht im Wesentlichen aus einem Dieselmotor, der unter Wasser mit komprimiertem oder Flüssigsauerstoff betrieben wird.

Walter Antriebe

Walter R 1-203

Das Walter R 1-203 war ein Flüssigkeitsraketentriebwerk des deutschen Erfinders Hellmuth Walter. Entwickelt wurde es 1938 als Versuchstriebwerk. Es basiert auf dem „kalten“ Walter-Antrieb. Demzufolge fand keine Verbrennung in der Brennkammer statt, sondern die beiden Treibstoff-Komponenten zersetzten sich bei etwa 700 Grad. Als Treibstoff wurden T-Stoff (Wasserstoffperoxyd) und Z-Stoff verwendet. Das Triebwerk konnte über Turbopumpen stufenlos geregelt werden. Die Pumpen wurden durch chemischen Dampf aus T-Stoff und Z-Stoff (Calciumpermanganat) angetrieben. Der Maximalschub von 300 Kilopond (4,9 kN) wurde über 60 Sekunden aufrechterhalten. Anwendung fand das Versuchstriebwerk als Antrieb der Heinkel He 176, dem ersten funktionsfähigen Raketenflugzeug der Welt. Später kam ein ähnliches Triebwerk bei der DFS 194 zum Einsatz. Dieses Triebwerk bildete die Ausgangsbasis für weitere Raketenantriebe, vor allem das Walter RII-203 der Messerschmitt Me 163A und das Walter HWK 109-509 der Me 163B und der Bachem Ba 349 „Natter“.

Walter HWK 109-509

Das Walter HWK 109-509 ist ein Flüssigkeitsraketenantrieb, der im Zweiten Weltkrieg vom Ingenieurbüro Hellmuth Walter in Kiel (HWK) entwickelt wurde. Alle streng geheimen Strahltriebwerke und Raketenantriebe bekamen vom Reichsluftfahrtministerium (RLM) in der Typennummer das unscheinbare Präfix „109“ zugewiesen (siehe auch: Junkers Jumo 004). Der HWK-109-509-Raketenantrieb wurde unter anderem in der Messerschmitt Me 163 und der Bachem Ba 349 eingesetzt.

Walter HWK 109-500

Das Walter HWK 109-500 war ein Flüssigkeitsraketentriebwerk im Zweiten Weltkrieg. Es arbeitete mit dem „kalten“ Walter-Antrieb, d. h., es fand statt einer Verbrennung lediglich eine chemische Reaktion statt. Als Kraftstoff wurden T-Stoff (Wasserstoffperoxid) und Z-Stoff (wässrige Lösung von Natrium- oder Kaliumpermanganat) verwendet. Das Triebwerk wurde zusammen mit den Kraftstoffbehältern in einem Behälter zur Starthilfsrakete zusammengefasst. Es lieferte für 30 Sekunden einen Schub von etwa 500 kp (4,9 kN). Ab 1937 wurden vor allem schwere Bomber oder Lastensegler mit dieser Starthilfsrakete ausgestattet. Nach dem Start wurden die wiederverwendbaren Walter-Startraketen abgeworfen und schwebten an einem Fallschirm, der vorn am Triebwerk verstaut war, zur Erde.

Walter Engine Testing

( https://youtu.be/bK9xefNFb3g?si=wkp_HzvaDFNQ5jfk )

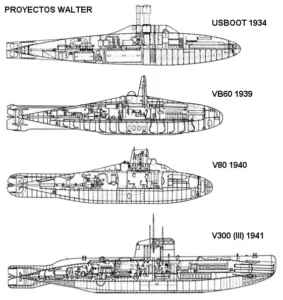

Entwicklung der Walter-U-Boot-Designs von 1933 bis 1941

Entwurf für ein US-Boot von Hellmuth Walter (1933)

US-W5058 / Projekt V (1934)

US-VB 60 (1938)

VB 80 (1939)

Entwurf für den Тур XVII (1942)

Projekt V (1934 bis 1942)

Das Projekt V bezieht sich auf die frühen Versuchsboote, die Hellmuth Walter in den 1930er Jahren zur Erprobung seines neuartigen Walter-Antriebs entwickelte. Ziel dieses Antriebs war es, U-Boote mit einer außenluftunabhängigen Gasturbine auszustatten, sodass sie auch unter Wasser hohe Geschwindigkeiten erreichen konnten, ohne auf die begrenzte Kapazität von Batterien angewiesen zu sein.

VS W50 58US ‘Projekt V’ (1934)

Unterwasser-Raketenboot

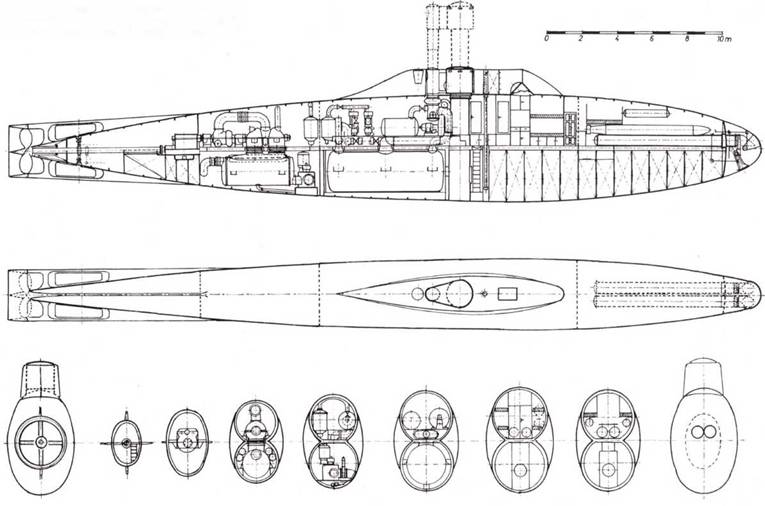

VS W50 58US (auch W5058US oder US-W5058 / VS=Versuch / US= Unterwasser Schnellboot) war ein Versuchs-U-Boot, welches bereits Anfang der 30er Jahre mit der Konstruktion einer Gasturbine, die eine Nutzleistung von 2.000 PS erbringen sollte. Entwickelt von Ingenieur Hellmuth Walter bei der Germania-Werft. Als Antrieb sollte der Turbine H²O² dienen, welcher den Sauerstoff, der zum Verbrennen notwendig war, bereits mitlieferte und so eine Versorgung mit Außenluft nicht mehr benötigte. So sollte das U-Boot auch getaucht den Hauptantrieb nutzen können und hohe Geschwindigkeiten laufen.

Gleichzeitig entwickelte Walter für sein Untersee-Schnellboot (US-Boot) eine neue, fischförmige Gestalt ohne scharfe Vorsprünge, um eine Unterwassergeschwindigkeit von bis zu 30 kn zu erreichen. Dazu sollte auch das bis dahin übliche Bordgeschütz wegfallen. Ende 1933 erhielt Walter den Auftrag, ein US-Boot mit 300 – 400 t Deplacement zu entwickeln. Bei weiteren Untersuchungen kam Walter die Idee, den Abgas-Kreislaufbetrieb zu verlassen, der ja bei der luftähnlichen Verdünnung des Sauerstoffs durch den bei der Zersetzung entstehenden Wasserdampfes gar nicht notwendig war.

Dadurch wurde der gesamte Aufbau der Walter-Turbine wesentlich einfacher gestaltet: Das zersetzte H²O² wurde in eine Brennkammer geleitet und hier mit eingespritztem Kraftstoff verbrannt. Zusätzlich wurde noch Wasser eingespritzt, was die sehr hohe Verbrennungstemperatur von ca. 2.100 °C auf ca. 550 °C verringerte und die Betriebsdampfmenge etwa verdoppelte.

Als erstes Versuchsboot baute Walter 1939/40 das V 80, das sensationelle Ergebnisse brachte. Die Turbine hatte 2.000 PS brachte das Boot auf eine Unterwassergeschwindigkeit von 26 kn! Am 14. November 1941 fand eine Vorführung des Boots vor einer Abordnung des OKM statt, die Dönitz sofort begeisterte. Im Januar 1942 forderte Dönitz nachdrücklich die Serienreife des Walter-Antriebes. Doch beim Planungsstab des OKM konnte man sich auf den revolutionären Entwurf nicht festlegen und so dauerte es noch bis Oktober 1943, bis die ersten beiden Boote, U 792 und U 794, verkleinerte Varianten des Typs XVII A mit der Bezeichnung Wa 201 und Wk 202, ausgeliefert wurden. Der Typ G entstand bei Deschimag als Versuchsboot für den “Kreislauf-Antrieb”

Special submarines for base 211 NEUSCHWABENLAND Supersonic speed by Schauberger device?

https://www.youtube.com/watch?v=KpA1dpU469E

( https://youtu.be/KpA1dpU469E?si=8yakDphgvpxmxlAT )

Der Antrieb des US-Bootes soll von Hellmuth Walter und Viktor Schauberger stammen. Was wäre das? Ein Wirbelraketentriebwerk? Ich denke dann an ein superkavitierendes Raketentriebwerk, wie es damals das GRdDN schon bereits Test durchführte und die Sowjetunion in der GIRD-09 und GIRD-X einsetzten. Wie es heute in einer Barracuda der BRD und der VA-111 der Sowjetunion zum Einsatz kommt. Es muss also sowas wie ein Reaktivraketentriebwerk für ein U-Boot sein.

Das VS W50 58US war das modernste Versuchs-Unterwasserschnellboot mit Diesel-Elektro-Antrieb und fortschrittlicher Steuerungstechnik. Eine daraus resultierende Technologie, die in den 1990er Jahren patentiert wurde und nicht mit den historischen Walter-Versuchsbooten aus dem Zweiten Weltkrieg zu verwechseln ist. Moderne Diesel-Elektro-U-Boote mit computergestützter Steuerung und automatischen Ballastsystemen wurden ab den 1990er Jahren patentiert und weiterentwickelt, z. B. im Patent DE60006998T2. Es repräsentiert eine Weiterentwicklung von Unterwasserfahrzeugen mit Fokus auf Sicherheit, Effizienz und Bedienkomfort, während die Walter-Boote auf einem damals revolutionären, aber technisch komplexen Raketentriebwerk basierten.

VS 60 (1938/1939)

Die VS-60 war eine kleinere, weiterentwickelte Version des Walter-Antriebs-Konzepts, die ebenfalls auf hohe Geschwindigkeit und verbesserte Unterwasserfahrleistungen abzielte. Beide Boote dienten als Testplattformen für die Technologie, die später in größeren Projekten wie dem Typ XVIII U-Boot Verwendung finden sollte.

VS 80 (1940)

VS 80, auch V 80, war ein Versuchs-U-Boot, welches in den Jahren 1938 bis 1940 von der Germaniawerft in Kiel in Zusammenarbeit mit Hellmuth Walter für die deutsche Kriegsmarine gebaut wurde. Die Kriegsmarine war von den Leistungen des Versuchsboots begeistert. Aber der Walter-Antrieb steckte 1940/41 noch in den Kinderschuhen und war technisch noch nicht genügend ausgereift und erprobt worden. Die weitere Entwicklung der Walter-U-Boote führte zu den Typen XVII, XVIII und XXVI. Keiner dieser Typen wurde letztlich frontreif, was aber weniger an der Technik, sondern am Mangel an verfügbarem Wasserstoffperoxid lag. Durch den Bau des Versuchs-U-Bootes U 791 sollten die notwendigen Erfahrungen für den Bau eines mittelgroßen, mit Walter-Turbinen ausgestatteten U-Bootes für den Einsatz im Atlantik gesammelt werden. Das Boot VS 80 wurde Ende 1942 aufgelegt und im März 1945 in Hela selbstversenkt.

V 300 (1942)

Der V 300 war ein von Hellmuth Walter entwickeltes U-Boot-Projekt, das als Kompromissdesign eines etwa 600-Tonnen-U-Boots mit Walter-Antrieb konzipiert wurde. Es sollte eine Unterwassergeschwindigkeit von rund 19 Knoten erreichen. Der Bau des V-300 begann bei der Germaniawerft, wurde jedoch abgebrochen, da Walter das Design für zu langsam hielt und stattdessen kleinere Boote mit etwa 220 Tonnen vorschlug.

Das V 300 (später als U-791 bezeichnet) sollte einen einzelnen Schraubenantrieb mit einer Kombination aus einem 2000 PS starken Wasserstoffperoxid-Turbinenantrieb, einem 150-PS-Dieselmotor und einem 75-PS-Elektromotor erhalten. Die Besatzung war für etwa 25 Mann geplant, und das Boot sollte mit sechs Torpedos bewaffnet sein. Die maximale Unterwassergeschwindigkeit war auf bis zu 20 Knoten ausgeleg.

Das V 300 war Teil der Weiterentwicklung der Walter-U-Boote nach dem erfolgreichen Prototyp V-80, der 1940 gebaut wurde und bei Tests über 23 Knoten unter Wasser erreichte. Die Walter-Boote sollten die herkömmlichen Diesel-Elektro-U-Boote durch deutlich höhere Unterwassergeschwindigkeiten und längere Tauchzeiten ersetzen. Trotz der technischen Innovationen wurden die Walter-U-Boote nie in größerer Stückzahl einsatzbereit, da die Herstellung und Handhabung von Wasserstoffperoxid als Treibstoff sehr problematisch war.

U 791 (1942)

Das Forschungsboot U 791 wurde als größere VS 80 konzipiert, jedoch mit Kommandoturm. Es war das einzige seiner Art und wurde zugunsten anderer, vielversprechenderer Walter-Entwürfe gestrichen. U 791 war ein Versuchsboot vom Typ V 300 mit Walterantrieb. Der Bauauftrag wurde am 07.08.1942 annulliert. Die V 300 wurde letztlich nie fertiggestellt und 1944 verschrottet.

U 792 (1942)

Das deutsche U-Boot U-792 war ein U-Boot des Typs XVIIA der nationalsozialistischen Kriegsmarine während des Zweiten Weltkriegs. Es war eines der wenigen U-Boote, die mit Hellmuth Walters hocherprobtem Peroxid-Antriebssystem ausgestattet waren, das eine Kombination aus außenluftunabhängigem Antrieb und hoher Unterwassergeschwindigkeit ermöglichte. Es verbrachte den Krieg als Versuchsschiff und wurde am 4. Mai 1945 im Audorfer See bei Rendsburg versenkt.

U 793 (1942)

Das deutsche U-Boot U-793 war ein U-Boot des Typs XVIIA der nationalsozialistischen Kriegsmarine während des Zweiten Weltkriegs. Es war eines der wenigen U-Boote, die mit Hellmuth Walters hocherprobtem Peroxid-Antriebssystem ausgestattet waren, das eine Kombination aus außenluftunabhängigem Antrieb und hoher Unterwassergeschwindigkeit ermöglichte. Es verbrachte den Krieg als Versuchsschiff und wurde am 4. Mai 1945 im Audorfer See bei Rendsburg versenkt.

U 794 (1943)

Das deutsche U-Boot U 794 war ein U-Boot des Typs XVIIA der nationalsozialistischen Kriegsmarine während des Zweiten Weltkriegs. Es war eines der wenigen U-Boote, die mit Hellmuth Walters hocherprobtem Peroxid-Antriebssystem ausgestattet waren, das eine Kombination aus außenluftunabhängigem Antrieb und hoher Unterwassergeschwindigkeit ermöglichte. Es verbrachte den Krieg als Versuchsschiff und wurde am 5. Mai 1945 in der Geltinger Bucht versenkt. U 794 wurde von der Friedrich Krupp Germaniawerft in Kiel gebaut. Die Kiellegung erfolgte am 1. Februar 1943, und das Boot wurde am 7. Oktober vom Stapel gelassen. Es wurde am 14. November in Dienst gestellt. Die Feldpostnummer war M 52 496. U-794 unternahm keine Kampffahrten, sondern wurde als Erprobungsboot zunächst der 5. U-Boot-Flottille und dann der 8. U-Boot-Flottille zugeteilt, bevor es für den Rest des Krieges zur 5. Flottille zurückkehrte. Ende März 1944 nahmen Admiral Karl Dönitz und vier weitere Admirale an einer Erprobung von U-794 teil. Obwohl sie begeistert waren, war das für hohe Unterwassergeschwindigkeiten (über 32 km/h) ausgelegte Boot schwer zu manövrieren, und das Verhältnis von Kiel zu Breite war zu hoch.

U 795 (1943)

Das deutsche U-Boot U-795 war ein U-Boot des Typs XVIIA der Kriegsmarine Nazi-Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs. U-795 wurde am 2. Februar 1943 auf der Friedrich Krupp Germaniawerft in Kiel auf Kiel gelegt. Das am 21. März 1944 in Dienst gestellte U-Boot wurde am 22. April 1944 unter dem Kommando von Oberleutnant zur See Horst Selle in Dienst gestellt. Sie diente bis zum 15. Februar als Schulboot bei der 8. U-Boot-Flottille und anschließend bis zum 3. Mai 1945 bei der 5. U-Boot-Flottille. Am 3. Mai 1945 wurde im Trockendock in Kiel der Maschinenraum mit Sprengstoff zerstört, um ihn im Falle einer Eroberung für den Feind unbrauchbar zu machen.

U 1081 (1943)

Der Bauauftrag von U 1081 wurde am 30.09.1943, zugunsten der neuen Elektroboote vom Typ XXI und XXIII, zurückgestellt und am 22.07.1944 annulliert.

U 1092 (1943)

Der Bauauftrag von U 1092 wurde am 30.09.1943, zugunsten der neuen Elektroboote vom Typ XXI und XXIII, zurückgestellt und am 22.07.1944 annulliert.

U 1405 (1943)

Das deutsche U-Boot U-1405 war ein U-Boot des Typs XVIIB der Kriegsmarine Nazi-Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs. Es war eines der wenigen U-Boote, die mit Hellmuth Walters hocherprobtem Peroxid-Antriebssystem ausgestattet waren, das eine Kombination aus außenluftunabhängigem Antrieb und hoher Unterwassergeschwindigkeit bot. U-1405 wurde am 15. Oktober 1943 bei Blohm & Voss, Hamburg, unter der Baunummer 255 auf Kiel gelegt. Es wurde am 1. Dezember 1944 vom Stapel gelassen und am 21. Dezember 1944 unter dem Kommando von Leutnant zur See Wilhelm Rex in Dienst gestellt.

U 1406 (1943)

Das deutsche U-Boot U-1406 war ein U-Boot des Typs XVIIB der Kriegsmarine Nazi-Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs. Es war eines der wenigen U-Boote, die mit Hellmuth Walters hocherprobtem Peroxid-Antriebssystem ausgestattet waren, das eine Kombination aus außenluftunabhängigem Antrieb und hoher Unterwassergeschwindigkeit bot. U-1406 wurde am 30. Oktober 1943 bei Blohm & Voss, Hamburg, unter der Baunummer 256 auf Kiel gelegt. Es wurde am 2. Januar 1945 vom Stapel gelassen und am 8. Februar 1945 unter dem Kommando von Oberleutnant zur See Werner Klug in Dienst gestellt.

U 1407 (1943) ‘HMS Meteorite’

Das deutsche U-Boot U-1407 war ein U-Boot des Typs XVIIB der Kriegsmarine Nazi-Deutschlands während des Zweiten Weltkriegs. Deutsche U-Boote des Typs XVIIB wurden am Ende des Zweiten Weltkriegs von ihren Besatzungen versenkt: U-1405 in Flensburg sowie U-1406 und U-1407 in Cuxhaven, alle in der britischen Besatzungszone. U-1406 und U-1407 wurden am 7. Mai 1945 von Oberleutnant zur See Gerhard Grumpelt versenkt, obwohl ein Vorgesetzter, Kapitän zur See Kurt Thoma, solche Aktionen verboten hatte. Grumpelt wurde daraufhin von einem britischen Militärgericht zu sieben Jahren Haft verurteilt. Auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 wurde U-1406 den Vereinigten Staaten und U-1407 dem Vereinigten Königreich zugeteilt, und beide wurden bald geborgen.

U-1408 bis U-1410 (1943)

Diese Serien von U-1408, U 1409, U-1410 wurden bei Blohm + Voss in Hamburg auf Kiel gelegt, waren bei Kriegsende jedoch unvollständig und wurden vor Ort verschrottet.

U-1411 bis U-1416 (1943)

Dasselbe gilt für Blohm + Voss in Hamburg: Für die U-1411, U-1412, U-1413, U-1414, U-1415 und U-1416 wurde der Vertrag gekündigt, bevor überhaupt mit dem Bau begonnen wurde.

Der Walter-Antrieb und der Superkavitation-Reaktivantrieb

Der Walter-Antrieb wurde von Hellmuth Walter im Auftrag der Reichsmarine/Kriegsmarine ab Mitte der 1930er Jahre auf der Germaniawerft in Kiel entwickelt. Ziel war die Entwicklung eines Systems, das auch unter Wasser, wo Dieselmotoren nicht einzusetzen waren, genügend Strom für die Elektromotoren erzeugt. Die üblicherweise verwendeten Akkumulatoren hatten eine zu geringe Kapazität. So versuchte man mit Hilfe eines Katalysators Wasserstoffperoxid in Heißdampf zu verwandeln und anschließend über eine Turbine Strom zu erzeugen.

Der Superkavitierende Unterwasserlaufkörper (früher auch Barracuda) war ein Entwicklungsprojekt des deutschen Rüstungsunternehmens Diehl BGT Defence in Kooperation mit der Deutschen Marine. Der Superkavitations–Torpedo zur Nahbereichsabwehr von Unterwasserzielen wurde 2005 als Versuchsmuster der Öffentlichkeit vorgestellt, es kam jedoch weder zu einer Serienentwicklung noch zur Beschaffung. Diese Form des Torpedos (Unterwasserlaufkörper) löst das Problem des hohen Reibungswiderstandes unter Wasser mittels des Superkavitationseffektes, bei dem sich ab einer Geschwindigkeit von rund 180 km/h unter Wasser eine mit Wasserdampf gefüllte Kavitationsblase um den bewegten Körper bildet. Nur noch die Spitze steht in Kontakt mit dem Wasser, wodurch der Reibungswiderstand stark reduziert wird. Der Antrieb eines solchen Torpedos kann nicht mehr über einen Propeller erfolgen, sondern erfordert ein Raketentriebwerk. Zur Steuerung besitzt dieser Torpedo ein schwenkbares Kopfsegment. Steigt oder sinkt der Torpedo, ändert sich auch der auf ihn wirkende Wasserdruck, und die Kavitationsblase verändert sich. Beim Sinken nimmt der Wasserdruck zu, und die Blase wird zusammengedrückt; steigt der Torpedo, sinkt der Druck, und die Blase wird größer. Um die Blase bei steigendem Wasserdruck intakt zu halten, wird zusätzlich Gas in die Blase gepumpt. Der Torpedo erreicht nach Herstellerangabe unter Wasser eine Geschwindigkeit von über 400 km/h und ist lenkbar. Er ist dabei nicht auf den Abschuss von U-Booten aus angewiesen, sondern kann auch aus der Luft ins Wasser eintauchen und dort seine Superkavitationsfahrt aufnehmen. Ein solcher Torpedo wäre derzeit nicht abwehrbar und würde daher eine effektive Nahbereichswaffe auch gegen stark geschützte und bewegliche Seeziele darstellen. Das System sollte aufgrund seiner hohen Wendigkeit auch in der Lage sein, andere ungelenkte Superkavitationstorpedos zu bekämpfen. Das System ist mit dem sowjetischen Schkwal aus dem Jahr 1977 vergleichbar.

Es gibt Aussagen, das der Walter-Antrieb und der Superkavitation-Reaktivantrieb, dasselbe wären. Sie sind nicht dasselbe, obwohl beide Technologien für schnelle Unterwasserfahrzeuge entwickelt wurden.

Der Walter-Antrieb basiert auf der Zersetzung von hochkonzentriertem Wasserstoffperoxid (T-Stoff) über einen Katalysator, wodurch heißer Dampf und Sauerstoff entstehen, die eine Turbine antreiben. Dieses System wurde in den 1930er und 1940er Jahren für U-Boote entwickelt, um eine außenluftunabhängige Antriebsquelle mit hoher Unterwassergeschwindigkeit zu schaffen. Die Walter-U-Boote erreichten Unterwassergeschwindigkeiten von bis zu 28 Knoten, was damals sehr schnell war.

Der Superkavitation-Antrieb hingegen nutzt das physikalische Prinzip der Superkavitation, bei dem ein Gasfilm (Kavität) das Unterwasserfahrzeug umgibt und den Wasserwiderstand drastisch reduziert. Superkavitierende Torpedos oder Fahrzeuge können dadurch sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, oft weit über 100 Knoten. Diese Technologie ist jedoch deutlich moderner und basiert auf einem ganz anderen physikalischen Prinzip als der Walter-Antrieb. Sie verwendet meist Raketen- oder Düsentriebwerke, die in der Kavitätsblase arbeiten, und ist kein Turbinenantrieb mit Wasserstoffperoxid[ohne direkte Quelle, aber allgemein bekannt].

| Antrieb | Prinzip | Geschwindigkeit (ca.) | Zeitliche Einordnung |

|---|---|---|---|

| Walter-Antrieb | Wasserstoffperoxid-Zersetzung, Dampfturbine | Bis ca. 28 Knoten | 1930er–1940er Jahre |

| Superkavitation-Antrieb | Gasblase (Kavität) reduziert Wasserwiderstand, Raketen-/Düsentriebwerk | Über 100 Knoten | Ab ca. 1960er Jahre und später. Siehe Superkavitation, Superkavitierende Unterwasserlaufkörper und VA-111 Schkwal |

Der Walter-Antrieb war also ein frühes, außenluftunabhängiges Turbinenantriebssystem, während der Superkavitation-Antrieb eine moderne Hochgeschwindigkeits-Technologie ist, die auf völlig anderen physikalischen Grundlagen beruht. Daher sind beide Antriebsarten technisch und konzeptionell klar voneinander zu unterscheiden.

Walter-Antrieb für U-Boote

Der Erfinder Hellmuth Walter begann in den 1930er Jahren damit, Gasturbinen-Antriebe zu entwickeln, die es U-Booten ermöglichen sollten, ohne Luftzufuhr von außen, also ohne Schnorchel-Einrichtung, zu operieren. Die deutsche Kriegsmarine testete unterschiedliche Versionen dieses Antriebs; so brachte es das Versuchs-U-Boot V 80 auf eine Unterwassergeschwindigkeit von 28,1 Knoten. Doch eingesetzt wurden U-Boote mit Walter-Antrieb im Zweiten Weltkrieg nicht. Nach dem Krieg ging die Entwicklung hin zu langsameren und geräuschärmeren U-Booten mit anderen Antrieben.

Das U-Boot U 2540 »Technikmuseum Wilhelm Bauer« hier im Alten Hafen – ein Besuch lohnt unbedingt – stiftete diesen interessanten Nachbau (1971) eines Walter-Antriebs dem Deutschen Schifffahrtsmuseum, das ihn seit 1994 im Freigelände zeigt.

| Baujahr: | 1971 | |

| Länge: | 9,00 m | |

| Durchmesser: | 3,00 m | |

| Gewicht: | 26 Tonnen |

https://www.dsm.museum/museum/museumshafen/walter-antrieb-fuer-u-boote

U 2540 ‘Wilhelm Bauer’

Die U-Boot-Klasse XXI, offiziell Typ XXI genannt, war eine deutsche U-Boot-Klasse, die von 1944 bis 1945 gebaut wurde. Diese Boote waren die modernsten ihrer Zeit und wurden wegen ihrer großen Akkumulatoranlage, mit der sie sehr viel länger als andere zeitgenössische Typen unter Wasser operieren konnten, als Elektro-U-Boote oder Elektroboote bezeichnet. Durch ihre große Akkukapazität, leistungsstarke Elektromotoren und eine für die Unterwasserfahrt günstigere Form erreichten sie mit ihren Elektromotoren unter Wasser eine höhere Geschwindigkeit als mit ihren Dieselmotoren an der Oberfläche. Sie waren mit einem Schnorchel ausgerüstet und dafür ausgelegt, fast ständig unter Wasser zu fahren. Dadurch waren sie die ersten „echten“ U-Boote, anders als alle bisherigen, die im Grunde nur tauchfähige Torpedoboote waren. Der Typ XXI wurde in Sektionsbauweise aus neun Sektionen zusammengebaut; die Sektionen wurden am „Fließband“ gebaut. Er kam im Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegen feindliche Überwasserschiffe zum Kampfeinsatz. Wegen seiner revolutionären Eigenschaften leitete der Typ XXI einen Paradigmenwechsel bei den U-Boot-Waffen aller Staaten ein, obwohl nur noch sehr wenige Elektroboote zum Einsatz kamen, z. B. U 2511 unter Adalbert Schnee.

Der Bau von U 2540 auf der Werft von Blohm & Voss in Hamburg begann am 29. Oktober 1944. Stapellauf war am 13. Januar 1945. Mit der Indienststellung am 24. Februar 1945 wurde das Boot Teil der 31. U-Flottille. Im April 1945 ging das Boot zur Frontausbildung nach Rønne auf Bornholm. Nachdem der Schulbetrieb wegen Treibstoffmangels eingestellt worden war, wurde U 2540 nach Swinemünde verlegt. Von dort ging es am 30. April 1945 zurück nach Westen. Für den 3. Mai 1945 war die Selbstversenkung von U 2540 geplant. Nachdem einige Besatzungsmitglieder an Bord des Hilfszielschiffs Bolkoburg übergesetzt hatten, erfolgte ein alliierter Luftangriff auf die deutsche Schiffsansammlung. Dabei kamen acht Besatzungsmitglieder außerhalb von U 2540 ums Leben, während das Boot die Luftangriffe fast gänzlich unbeschädigt überstand. Am 4. Mai 1945 führte der Weg von U 2540 über Rødbyhavn (Dänemark) nach Kiel und schließlich Flensburg. In der Flensburger Förde wurde U 2540 kurz nach 10 Uhr in der Nähe des Feuerschiffes von der Besatzung auf den Grund der Förde versenkt. Die U 2540 besaß keinen Walter-Antrieb, sondern einen herkömmlichen Dieselelektrikantrieb.

Das U-Boot Wilhelm Bauer (ehemals U 2540) liegt als Museumsboot in Trägerschaft des Vereines Technikmuseum Wilhelm Bauer im Alten Hafen in Bremerhaven, an dem auch das Deutsche Schifffahrtsmuseum angesiedelt ist. Es handelte sich ursprünglich um ein Boot des Typs XXI aus dem Zweiten Weltkrieg.

..,-