Freie und unabhängige Republik Rheinland ‘FuuRR’

“Das Rheinland den Rheinländern!”

Preußisch unterdrücktes und besetztes fränkisches Rheinland

Unsere Nachkommen, Nachkommen der Franken, das Reich der Franken ‘Frankreich’. Sie wollten uns Ripuarier von den preußischen Besatzern befreien.

Franken (Volk)

Franken ‘die Mutigen…die Kühnen’

Die Franken (sinngemäß „die Mutigen, Kühnen“) gehören zur Gruppe der Rhein-Weser-Germanen. Sie formierten sich als Gruppe im 3. Jahrhundert. Im Umfeld der Teile Germaniens, die von den Römern besetzten waren, entstanden die Franken durch Bündnisse mehrerer Kleinstämme.

Die Franken (lateinisch Franci) wurden im Jahre 291 in einem Panegyricus, also einer prunkvollen Rede, auf die Kaiser Diokletian und Maximian erwähnt. Um 360/61 berichtete der spätantike römische Historiker Aurelius Victor in seinen Kaiserviten, dass die Völker der Franken (Francorum gentes) bereits Ende der 250er Jahre Gallien verwüstet hätten. Salische Franken (auch Salier genannt) und Rheinfranken expandierten zunächst räumlich getrennt. Die Salier breiteten sich über Toxandrien nach Gallien aus, die Rheinfranken über den Mittelrhein und das Moselgebiet nach Süden und in die ehemals linksrheinische römische Provinz Gallia Belgica. Fränkische Krieger dienten dem Kaiser im 4. und 5. Jahrhundert als foederati, bevor sie im Übergang von der Spätantike ins Frühmittelalter das bedeutendste germanisch-romanische Nachfolgereich im Westen gründeten. Dort wurde der letzte weströmische Kaiser 476 abgesetzt. Der merowingische König Chlodwig I. vereinigte in den Jahren um 500 erstmals die Teilverbände der Salfranken und Rheinfranken und schuf das Fränkische Reich, das unter dem Karolinger Karl dem Großen seine größte Ausdehnung erfuhr.

Franken und die ortsansässigen Bevölkerungen vermischten sich im Laufe der Zeit sprachlich und kulturell. Im Westen dominierte die galloromanische Volkssprache, im Osten die fränkische Sprache. Dazwischen bildete sich bis zum 9. Jahrhundert eine Sprachgrenze aus. Die moderne Region Franken bildete historisch das östlichste Siedlungsgebiet des Volksstammes.

Unter den Enkeln Karls des Großen erfolgte zunächst eine Dreiteilung des großen Frankenreiches. Das mittlere Königreich Lothringen wurde 870 zwischen dem Ostfrankenreich und Westfrankenreich aufgeteilt. Aus dem ostfränkischen Reich wurde später das Heilige Römische Reich. Aus dem westfränkischen Reich entstand Frankreich.

König der Franken

Charlemont…Charlemagne

Der Name Charlemont bedeutet “Karls Berg” und bezieht sich auf Karl den Großen. Das Fort de Charlemont ist eine Festung im französischen Département Ardennes unmittelbar an der belgischen, ehemals spanisch-niederländischen, Grenze. Sie liegt am linken Ufer der Maas östlich der Stadt Givet in der Pointe de Givet, die wegen des tiefen Einschnitts in belgisches Gebiet von besonderem strategischem Interesse war. Mit dem Bau der Festung wurde 1555 unter Kaiser Karl V. begonnen. Später wurde sie unter dem französischen König Ludwig XIV. von dem berühmten Festungsbaumeister Sébastien Le Prestre de Vauban ausgebaut.

Karl der Große

Karl der Große (lateinisch Carolus Magnus oder Karolus Magnus, französisch und englisch Charlemagne; * wahrscheinlich 2. April 747 oder 748; † 28. Januar 814 in Aachen) war von 768 bis 814 König des Fränkischen Reichs (bis 771 gemeinsam mit seinem Bruder Karlmann). Er erlangte am 25. Dezember 800 als erster westeuropäischer Herrscher seit der Antike die Kaiserwürde, die mit ihm erneuert wurde. Der Enkel des Hausmeiers Karl Martell war der bedeutendste Herrscher aus dem Geschlecht der Karolinger. Das Frankenreich gelangte unter ihm zu seiner größten Ausdehnung und Machtentfaltung.

Karl gelang es, seine Macht im Frankenreich zu sichern und es in einer Reihe von Feldzügen nach außen erheblich zu erweitern. Besonders verlustreich und erbittert geführt waren die mit Unterbrechungen von 772 bis 804 andauernden Sachsenkriege. Deren Ziel war die Unterwerfung und erzwungene Christianisierung der Sachsen. Karl griff auch in Italien ein und eroberte 774 das Langobardenreich. Ein gegen die Mauren in Nordspanien gerichteter Feldzug im Jahr 778 scheiterte dagegen. Im Osten seines Reiches beendete er 788 die Selbstständigkeit des Stammesherzogtums Baiern und eroberte in den 790er Jahren das Restreich der Awaren. Die Grenzen im Osten gegen die Dänen und Slawenstämme sowie im Südwesten gegen die Mauren wurden durch die Einrichtung von Marken gesichert. Das Frankenreich stieg zur neuen Großmacht neben Byzanz und dem Abbasidenkalifat auf. Es umfasste den Kernteil der frühmittelalterlichen lateinischen Christenheit und war das bis dahin bedeutendste staatliche Gebilde im Westen seit dem Fall Westroms.

Karl sorgte für eine effektive Verwaltung und bemühte sich um eine umfassende Bildungsreform, die eine kulturelle Neubelebung des Frankenreichs zur Folge hatte. Politischer Höhepunkt seines Lebens war die Kaiserkrönung durch Papst Leo III. zu Weihnachten des Jahres 800 in Rom. Sie schuf die Grundlage für das westliche mittelalterliche Kaisertum. Sowohl in der Reihe der römisch-deutschen Kaiser als auch der französischen Könige wird er als Karl I. gezählt. Seine Hauptresidenz Aachen blieb bis ins 16. Jahrhundert Krönungsort der römisch-deutschen Könige.

1165 wurde er von Gegenpapst Paschalis III. heiliggesprochen; der Gedenktag in der katholischen und evangelischen Kirche ist der 28. Januar. Karl gilt als einer der bedeutendsten mittelalterlichen Herrscher und als einer der wichtigsten Herrscher im europäischen Geschichtsbewusstsein; bereits zu Lebzeiten wurde er Pater Europae („Vater Europas“) genannt. In Belletristik und Kunst wurde sein Leben wiederholt thematisiert, wobei das jeweils zeitgenössische Geschichtsbild den Ausgangspunkt bildete.

Aquis villa

Die Geschichte der Stadt Aachen umfasst die Entwicklungen auf dem heutigen Gebiet der Stadt Aachen von der ersten Besiedlung bis zur Gegenwart. Sie beginnt bereits in der Jungsteinzeit, als in der Gegend Feuerstein abgebaut wurde. Die Römer bauten auf dem heutigen Stadtgebiet Thermalbäder für ihre Soldaten, die nach dem Rückzug der römischen Truppen im 4. Jahrhundert von den Franken weiter genutzt wurden. Ihre größte Bedeutung hatte die Stadt sicher als De-facto-Residenz von Karl dem Großen und einiger nachfolgender Karolinger sowie später daran anknüpfend als Krönungsort von 30 deutschen Königen. Ab dem 17. Jahrhundert wurde Aachen zur Kur- und Badestadt ausgebaut und auch deswegen zum beliebten Aufenthaltsort von Kaiser Napoléon, der sich dabei aber auch der karolingischen Wurzeln Frankreichs zur eigenen Herrschaftslegitimierung bediente. Auch heute noch Kurort, ist Aachen durch die ausgezeichnete Technische Hochschule außerdem zu einem modernen Hochtechnologiestandort herangewachsen.

Aachener Reich

Wappen der Reichsstadt Aachen.

Aachener Reich bezeichnet ein Gebiet, das vom Mittelalter an bis zum Ende des 18. Jahrhunderts die Freie Reichsstadt Aachen sowie ihre nähere Umgebung außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer umfasste.

Quartiere des Aachener Reichs.

‘Bad’ Aachen

Aken

Aix-la-Chapelle

‘Oche’

Aachen (Öcher Platt: Oche; französisch Aix-la-Chapelle []; niederländisch Aken; lateinisch Aquæ Granni) ist eine kreisfreie Großstadt im nordrhein-westfälischen Regierungsbezirk Köln. Die ehemalige Reichsstadt ist Mitglied des Landschaftsverbandes Rheinland und nach dem Aachen-Gesetz mit Wirkung vom 21. Oktober 2009 Verwaltungssitz der Städteregion Aachen. 1890 überschritt Aachen erstmals die Einwohnerzahl von 100.000 und ist seitdem die westlichste deutsche Großstadt. Aachen grenzt an die Niederlande und Belgien.

Mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH), seit 2007 im Rahmen der Exzellenzinitiative gefördert, verfügt Aachen neben weiteren Hochschulen über eine der größten und traditionsreichsten technischen Universitäten Europas. Das Wahrzeichen der Stadt, der Aachener Dom, geht auf die als Meisterwerk der karolingischen Baukunst geltende Pfalzkapelle der von Karl dem Großen gegründeten Aachener Königspfalz zurück. Gemeinsam mit dem Domschatz wurde der Dom im Jahr 1978 als erstes deutsches und als weltweit zweites Kulturdenkmal in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen. Die Stadt ist Bischofssitz des Bistums Aachen und Austragungsort des alljährlich stattfindenden Reitsportturniers CHIO Aachen. Ferner ist sie insbesondere durch die Aachener Printen als lokale Spezialität ein bedeutender Standort der deutschen Süßwarenindustrie.

Bedingt durch die Grenzlage „im Herzen Europas“ finden sich zahlreiche kulturelle, besonders auch architektonische Einflüsse aus den Nachbarregionen, dem belgisch-niederländischen Raum. Wohl nicht zuletzt auch aufgrund dieses europäischen Charakters – schon zu Lebzeiten wurde Karl der Große, der Aachen zum politischen, kulturellen und spirituellen Zentrum seines Reiches machte, Pater Europae („Vater Europas“) genannt – wird hier seit 1950 jährlich der Internationale Karlspreis für Verdienste um den europäischen Einigungsprozess an Persönlichkeiten des In- und Auslands verliehen.

Aachen ist staatlich anerkanntes Heilbad für die Kurbereiche Monheimsallee und Burtscheid mit ihren ergiebigen Thermalquellen. In der städtischen Tourismuswerbung wird gelegentlich die Bezeichnung Bad Aachen verwendet; jedoch hat die Stadt niemals beantragt, das Prädikat Bad in ihren amtlichen Namen aufzunehmen.

Auge der Vorsehung

Eye of Providence

All-Seeing Eye

Auge des Ra, des obersten Gottes der alten Ägypter. Das Symbol ist auch als Auge des Horus bekannt.

Eine christliche Version des Auges der Vorsehung, die das Dreieck betont, das die Dreifaltigkeit darstellt.

Das Auge der Vorsehung (auch allsehendes Auge, Auge Gottes oder Gottesauge) ist ein Symbol, das gewöhnlich als das Auge Gottes interpretiert wird, das alles sieht. Dargestellt wird es als ein von einem Strahlenkranz umgebenes Auge und ist meist von einem Dreieck umschlossen, das auf die Trinität verweist. Dieses Dreieck schließt auch die Aspekte mit ein, die der Zahl Drei nachgesagt werden, die von alters her als Annäherung an die Kreiszahl bekannt war und daher als heilige, „göttliche“ Zahl galt.

Das Auge der Vorsehung ist im Domhof des Aachener Domes zu ersehen. Der Domhof wurde im 14. Jahrhundert erbaut.

Darstellung des Auges Gottes am Domhof zu Aachen.

Heutige Theorien bringen das Symbol mit Geheimgesellschaften in Verbindung, besonders mit der 1776 von dem Ingolstädter Professor Adam Weishaupt gegründeten bayerischen Geheimgesellschaft der Illuminaten.

Ein Prophet spricht über Amerika

Der Prophet spricht über die Illuminaten

Ich sagte einmal zu Imam Ahmed Al-Hassan (Friede sei mit ihm): „Ich habe gelesen, dass Adam Weishaupt, der 1776 die Illuminaten gründete, im selben Jahr, in dem Amerika gegründet wurde, aus Deutschland verschwand. Sein Name bedeutet auf Deutsch „weißer Kopf“, weshalb die Vereinigten Staaten den Weißkopfseeadler als ihr Symbol übernahmen. Außerdem heißt es, sein Gesicht sei auf dem US-Dollar zu sehen. Hatte Weishaupt etwas mit der Gründung Amerikas zu tun? Der Imam (Friede sei mit ihm) antwortete: „Ohne Zweifel, mein Sohn, ist es wahr; Er war eines der Werkzeuge von Iblis (möge der Fluch Gottes auf ihm liegen).“ Ich sagte: „Er war also der erste amerikanische Präsident und änderte seinen Namen in George Washington.“ Der Imam (Friede sei mit ihm) antwortete: „Ja.“

Abbildung 6: Adam Weishaupt ist George Washington.

Illuminatenorden

Adam Weishaupt, Gründer der bayerischen Illuminaten. Der Illuminatenorden (lateinisch illuminati ‚die Erleuchteten‘) war eine kurzlebige Geheimgesellschaft mit dem Ziel, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig zu machen. Der Orden wurde am 1. Mai 1776 vom Philosophen und Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet und existierte bis zu seinem Verbot 1784/85 vornehmlich im Kurfürstentum Bayern. Zahlreiche Mythen und Verschwörungstheorien ranken sich um das angebliche Fortbestehen dieser Gesellschaft und ihre angeblichen geheimen Tätigkeiten, darunter die Französische Revolution, der Kampf gegen die katholische Kirche und das Streben nach Weltherrschaft.

Siegel der Vereinigten Staaten auf der Ein-Dollar-Banknote.

Vaalserquartier

Vaals

Vaels (von lat. vallis = ‚Tal‘)

‘Tal zu Aachen’

Vols

Protestantische Insel Vaals

Vaals war jahrhundertelang eine protestantische Insel in der Region

Unterdrückung der Protestanten in Vaals, 1764.

Im Abschnitt „From Zero to Now“ spricht Martin van der Weerden über die vielseitige Geschichte dieser Region. Diesmal geht es um Vaals, das ab Mitte des 17. Jahrhunderts Teil der Niederländischen Republik wurde. Eine protestantische Insel in einem katholischen Umfeld. Während des Friedens von Münster (1648) und der daraus resultierenden Vereinbarungen kam es zu einer recht verwirrenden Teilung Süd-Limburgs. Ein Teil wurde zu Staats, benannt nach den Generalstaaten der Protestantischen Republik der Sieben Vereinigten Niederlande. Aufgrund der großen Macht Hollands in dieser Republik wurden diese Gebiete auch niederländisch genannt. Der andere Teil unserer Region blieb beim katholischen Königreich Spanien. Die Wünsche der lokalen Bevölkerung wurden damals nicht berücksichtigt.

Unterdrückte Protestanten

Im niederländischen Vaals waren verschiedene protestantische Kirchen erlaubt. Das Ergebnis war, dass unterdrückte Protestanten aus den umliegenden katholischen Gebieten, darunter Aachen und Wittem, nach Vaals kamen und dort zu einem wichtigen Faktor der Gesellschaft wurden. Die ehemalige reformierte Kirche in der Kopermolen, heute ein Kulturzentrum, ist ein greifbarer Beweis dafür.

Gewalt

Das Verhältnis zum katholischen Umfeld führte zu Spannungen und Gewaltausbrüchen, etwa gegen Protestanten, die mehr oder weniger heimlich in Vaals in die Kirche gehen wollten. Um 1800 führten die französischen Revolutionäre auch in unseren Gebieten die Gleichstellung der Religionen ein, wodurch sich die Spannungen zwischen den verschiedenen Religionen allmählich verringerten.

Forschung

Dr. Thomas Richter von der RWTH in Aachen hat zu diesem Thema promoviert. Durch die Nutzung oft ungenutzter Quellen entdeckte er, dass Katholiken und Protestanten im Allgemeinen friedlich nebeneinander lebten. Doch oft brauchte es nicht viel, um Dinge in Brand zu setzen. Auch im 17. und 18. Jahrhundert kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen.

Heute

Annexion von Aachen durch die Freie und unabhängige Republik Rheinland, Ripurarien, das Volk ohne Raum. Hauptstadt ‘Groß-Gau‘ Oche.

Annexion von Vaals durch die Freie und unabhängige Republik Rheinland, Ripurarien, das Volk ohne Raum. Provinz ‘Gau‘ Vols.

Sigibert von Köln

Der Lahme

Der Wahre König der Ripurarier

Sigibert von Köln, der Lahme, war ein fränkischer Kleinkönig, der um 500 über Köln und wohl auch Teile des Rheinlandes (Rheinfranken) herrschte. Ob er aus dem Geschlecht der Merowinger stammt, ist unklar – wird aber in der Forschung häufiger verneint als befürwortet.

Sigibert wurde in der Schlacht von Zülpich, die die Franken wohl im Jahr 496 oder 497 gegen die Alamannen schlugen, am Knie verwundet. Aufgrund dieser Verletzung trug er auch den Beinamen „der Lahme“. Nach dem Geschichtswerk Decem libri historiarum des Gregor von Tours stiftete Chlodwig I. Sigiberts Sohn Chloderich dazu an, seinen Vater zu ermorden (Greg. Tur. II. 40). Dieser ließ seinen Vater daraufhin tatsächlich umbringen und wurde für kurze Zeit sein Nachfolger. Wenig später bezichtigte Chlodwig ihn deshalb, ein Mörder zu sein, und ließ ihn umbringen, obwohl Chloderich ihn vorher in einer Schlacht gegen die Westgoten unterstützt hatte. Daraufhin wurde Chlodwig auch zum König der Rheinfranken erhoben. Sigibert starb demnach vor 511, dem Todesjahr Chlodwigs. Die genaue Chronologie der Ereignisse ist allerdings unklar, Sigibert wurde wohl erst nach 508 ermordet.

Fränkisches Reich

Die Expansion des Frankenreichs von 481 bis 814

Das Fränkische Reich oder Frankenreich, das vom 5. bis ins 9. Jahrhundert bestand und sich im Wesentlichen aus dem römischen Gallien und angrenzenden rechtsrheinisch-germanischen Siedlungsgebieten gebildet hatte, war der bedeutendste Nachfolgestaat des 476 untergegangenen Weströmischen Reiches und die historisch wichtigste Reichsbildung in Europa seit der Antike.

Das Reich der Franken entstand während der Völkerwanderungszeit. Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches in der Spätantike stieg es im Frühmittelalter unter den Dynastien der Merowinger und der Karolinger in drei Jahrhunderten zu einer Großmacht auf, die weite Teile West-, Mittel- und Südeuropas beherrschte. Als Hausmeier der merowingischen Könige übten die Karolinger bereits seit dem späten 7. Jahrhundert die tatsächliche politische Macht aus, bevor sie im Jahr 751 selbst die Königswürde übernahmen. Den Höhepunkt seiner Macht und Ausdehnung erreichte das Frankenreich unter der Herrschaft Karls des Großen (768–814). Nachdem es im 9. Jahrhundert geteilt worden war, entwickelte sich aus der östlichen Reichshälfte das Heilige Römische Reich und aus der westlichen das spätere Königreich Frankreich. Der moderne Staat Frankreich ist nach dem Fränkischen Reich benannt.

Wachsen und Vergehen des Fränkischen Reiches.

Königreich Frankreich

Königreich der Franken

Fränkische Reich

Frankenreich

Königreich Frankreich

Die Geschichte Frankreichs als eigenständiger Staat beginnt um 831/832, als Kaiser Ludwig der Fromme (778–840) von seinen Söhnen entmachtet wurde. Sie teilten das Frankenreich im Vertrag von Verdun 843 endgültig in einen östlichen, einen mittleren und einen westlichen Teil. Der westliche Teil kann als der Anfang des heutigen Frankreichs betrachtet werden. Durch das Fränkische Erbrecht kam es in den ersten Jahrhunderten zu einer zunehmenden Zersplitterung des Landes. Im Bund mit der Kirche und den aufstrebenden Städten konnten die Könige gegen die Feudalherren langsam ihre Macht ausweiten. Heinrich II., Herzog der Normandie und seit 1154 König von England, erwarb durch Heirat große Teile Frankreichs und verstärkte so den Einfluss der Engländer im Land. Mit dem Aufstieg der Kapetinger zum Herrschergeschlecht war ein kultureller Höhenflug verbunden. Zudem stärkte Philipp IV. (der Schöne, 1285–1314) die Königsmacht und erkämpfte für Frankreich bis Ende des 13. Jahrhunderts die Vormachtstellung in Europa.

Das Königreich Frankreich war ein Königreich in Westeuropa. Bis ins 13. Jahrhundert war die Bezeichnung Königreich der Franken gebräuchlich, da das Königreich auf das 843 gegründete Westfränkische Königreich zurückgeht. Letzteres wiederum fußt auf den Königsrechten der fränkischen Teil- und Gesamtreiche, die unter dem Dach des Fränkischen Reiches existierten. Das Fränkische Reich hat einen Vorläufer im Salfränkischen Reich, das Ende des 5. Jahrhunderts die fränkischen Einzelreiche zusammenfasste.

Nach dem Aussterben der Kapetinger erhob der englische König Eduard III. Anspruch auf den französischen Thron und gab damit Anlass für den Hundertjährigen Krieg (1339–1453), in dem Frankreich schließlich von den Engländern befreit und diese somit fast vollständig vom Kontinent vertrieben wurden. Die Valois (1328–1589) wehrten sich mit Hilfe der Eidgenossen siegreich gegen Burgund. Aus dem Streit um die burgundischen Besitzungen entstand der jahrhundertelange Machtkampf gegen die spanisch-habsburgische Macht.

Das französische Königreich wurde durch zwei Dynastien beherrscht: Die Karolinger (853–987) und die Kapetingische Dynastie (987–1792). Letztere ist gegliedert in die direkten Kapetinger (987–1328), das Haus Valois mit Nebenlinien (1328–1589) sowie das Haus Bourbon mit Nebenlinien (1589–1792).

Nach der Französischen Revolution 1789 wurde das konstitutionelle Königreich Frankreich begründet, das 1791 durch die Erste Französische Republik abgeschafft wurde. Während der Restauration (1814–1830) und der Julimonarchie (1830–1848) bestanden Königreiche gleichen Namens.

Rheinfranken

Ripuarische/Ribuarische Franken

Ripuarier/Ribuarier oder Ripuaren/Ribuaren

Kölner Franken/Aachener Franken

Als Rheinfranken (auch ripuarische/ribuarische Franken, Ripuarier/Ribuarier oder Ripuaren/Ribuaren, von altfränkisch rīp- ‚Ufer‘; im Raum Köln auch als Kölner Franken bezeichnet) wird in der Geschichtswissenschaft traditionell eine von zwei beziehungsweise drei Gruppen der Franken bezeichnet. Diese stiegen in der Übergangszeit zwischen Spätantike und Frühmittelalter zum mächtigsten germanischen Stamm in West- und Mitteleuropa auf. Der Teilstamm der Rheinfranken soll sich durch die Vereinigung einzelner kleinerer Volksgruppen im 4. Jahrhundert gebildet haben; sein Hauptsiedlungsgebiet habe entlang des Rheins gelegen (daher der Name). Entlang des Flusses hätten sich die Rheinfranken von Köln über Mainz bis nach Worms und Speyer ausgebreitet. Demgegenüber hat Matthias Springer allerdings die Ansicht vertreten, dass es sich bei der vermeintlichen Zwei- oder Dreiteilung der Franken und damit auch bei den Rheinfranken um ein Konstrukt der Forschung handelt, das auf einer Missdeutung der späteren mittelalterlichen Quellen beruhe.

Die Rheinland- oder Ripuarischen Franken waren die Franken, die sich in und um die ehemals römische Stadt Köln am Rhein im heutigen Deutschland niederließen. Sie werden auch oft mit den lateinischen Pluralformen Ribuarii oder Ripuarii bezeichnet. (Ein einzelner Ripuarier wäre ein Ripuarius.)

Bis in die 1950er Jahre galten die Ribuarii als der östlichste von zwei unterschiedlichen „Unterstämmen“ der Franken, die nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert n. Chr. zwei große benachbarte Regionen in Nordgallien beherrschten. Dieser Tradition zufolge, die noch immer einflussreich ist, beherrschten die Ribuarii nicht nur das Rheinland in der Nähe von Köln, sondern das gesamte oder den größten Teil der späteren austrasischen oder lothringischen Region – die sich vom heutigen Südbelgien bis zum Rhein im heutigen Deutschland und den Niederlanden erstreckte. Ihre westlichen Gegenstücke in diesem Szenario sind die Salier oder „Salischen Franken“, die die Kontrolle über das heutige Nordfrankreich übernahmen. Diese traditionelle Vorstellung von zwei sehr großen Frankenstämmen mit großen Territorien basiert hauptsächlich auf zwei fränkischen Gesetzbüchern aus dem 7. Jahrhundert, der Lex Ripuaria und der Lex Salica. Diese Gesetze hatten unterschiedliche geografische Zuständigkeiten, und man ging davon aus, dass die Grenze zwischen ihnen in den Ardennen und Silva Carbonaria im heutigen Südbelgien verlief.

Seit den 1950er Jahren wird der Begriff Ripuarier nicht mehr als Stammesname angesehen, auch wenn er schließlich zur Bezeichnung einer bestimmten Bevölkerung in Köln wurde. Es gibt auch eine anhaltende wissenschaftliche Debatte darüber, wann und wie der Begriff Ripuarier, wenn überhaupt, auf die viel größere austrasische Region im Gegensatz zur viel kleineren Region um Köln angewendet wurde. Die Lex Ripuaria selbst wird heute hauptsächlich als Gesetzbuch des Kölner Rheinlandes angesehen, das benachbarte Städte wie Bonn, Zülpich, Jülich und Neuss umfasst.

Lex Ripuaria

Die Lex Ripuaria (auch Lex Ribuaria) ist eine Sammlung von in Latein verfassten Gesetzestexten, die Anfang des 7. Jahrhunderts während der Herrschaft des austrasischen Königs Dagobert I. für das Gebiet des Herzogtum Ripuarien erschienen ist. Die Gesetzessammlung orientierte sich am Gesetz der Salischen Franken (Lex Salica) aus den Jahren 507 bis 511, betonte aber traditionelles Fränkisches Recht. Demgegenüber enthielt die Lex Salica auch noch umfassende gesetzliche Regelungen für die römische bzw. galloromanische Bevölkerung.

Darstellung eines Gerichtskampfes, wie in der Lex Ripuaria geregelt (hier ein Beispiel aus dem Jahre 1409).

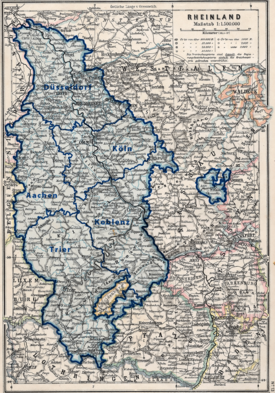

Rheinprovinz

Rheinprovinz

Provinz Rheinland

Rheinpreußen

Rheinlande

Die Rheinprovinz (auch Provinz Rheinland, Rheinpreußen oder Rheinlande genannt) war eine von 1822 bis 1945 bestehende Provinz Preußens am namensgebenden Rhein. Sie entstand 1822 als Fusion der Provinzen Jülich-Kleve-Berg und Großherzogtum Niederrhein und umfasste ursprünglich das Rheinland von Kleve bis Saarbrücken, später bis Trier. Als Exklave gehörte ein Gebiet um Wetzlar und Braunfels dazu. Infolge des Ersten Weltkriegs wurde das Saargebiet abgetrennt und die damaligen Landkreise Eupen und Malmedy an Belgien abgetreten. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel der nördliche, unter britischer Besatzung stehende Teil an das neugebildete Land Nordrhein-Westfalen und der französisch besetzte Süden an Rheinland-Pfalz. Der Landkreis Wetzlar, eine Exklave der Provinz, wurde Hessen zugeschlagen.

Der Oberpräsident und die staatliche Verwaltungsbehörde der Rheinprovinz hatten ihren Sitz in Koblenz. In Düsseldorf wiederum waren der Landtag und der Provinzialverband ansässig, eine kommunale Selbstverwaltungskörperschaft für überkommunale Aufgaben. Die Hauptorgane dieses Gemeindeverbands waren der Landeshauptmann und der Provinziallandtag.

Rheinland

Das Rheinland (ripuarisch: Rhingland; lateinisch Rhenania; abgekürzt Rhld. bzw. Rheinl.) ist eine administrativ und staatlich nicht exakt abgrenzbare Kulturlandschaft am deutschen Mittel- und Niederrhein. Geographisch gehören dazu auch weiter vom Rhein entfernt gelegene Gebiete der Kölner Bucht und des Rheinischen Schiefergebirges.

Der Begriff Rheinland für die seit dem Frühmittelalter fränkisch besiedelten Gebiete zwischen Ober- und Niederrhein kam erst um 1800 auf, nachdem Frankreich die linksrheinischen Teile der Kurpfalz annektiert hatte. Er bezeichnete im Wesentlichen die am Rhein liegenden Territorien der geistlichen Kurfürstentümer Köln, Mainz und Trier, einiger weltlicher Herrschaften sowie der Reichsstädte Aachen und Köln. Die Gebiete, deren Bewohner sich heute als Rheinländer betrachten, liegen im Wesentlichen im Westen Nordrhein-Westfalens (landesinterner Landschaftsverband Rheinland für Nordrhein) und im Norden von Rheinland-Pfalz sowie in einem kleinen, südwestlichen Teil Hessens.

Mit der Neuordnung Europas 1815 wurden die linksrheinischen Gebiete auf Preußen, das Großherzogtum Hessen und das Königreich Bayern aufgeteilt. Bayern nannte die ihm zugefallenen, ehemaligen Besitzungen der Wittelsbacher Rheinkreis, Pfalz oder Rheinpfalz, während Hessen-Darmstadt seine neue Provinz als Rheinhessen bezeichnete. Preußen wiederum fasste die Provinzen Großherzogtum Niederrhein und Jülich-Kleve-Berg 1822 zur Rheinprovinz zusammen. Deren heute zu den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gehörigen Gebiete, der südwestliche, an den Rhein grenzende Teil der ebenfalls preußischen Provinz Hessen-Nassau, die zum Großherzogtum Oldenburg gehörige Exklave Birkenfeld im Hunsrück und Teile Rheinhessens sind im heutigen Sprachgebrauch in der Regel gemeint, wenn vom Rheinland die Rede ist.

Rheinlande

Umschreibung im Duden:

Rheinland = ‘nichtamtliche Bezeichnung für die ehemalige preußische Rheinprovinz‘

Rheinlande = ‘Siedlungsgebiete der Franken beiderseits des Rheins’

Rheinlande ist ein Ausdruck des 19. Jahrhunderts für nicht einheitlich verstandene bzw. nicht scharf umrissene Territorien am Rhein. Dabei handelt es sich nicht um ein Synonym für das Rheinland, obwohl das Wort zunächst in gehobener literarischer Sprachvariante so klingen mag und auch reduziert auf dieses Kernland verwendet wird. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war der Ausdruck „Rheinland“ für die Region im Bereich des Rheines nicht geläufig, und dies gilt auch für die „Rheinlande“. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird die Bezeichnung Rheinlande, sieht man von Historikern ab, allgemein kaum noch benutzt.

Rheinlande ist damit ein Ausdruck für einen Territorialbereich, der ab Anfang des 19. Jahrhunderts nach Auffassung von Historikern in erster Linie auf die ehemaligen Herrschaftsgebiete im Bereich des Mittel- und Niederrheines zutrifft. Diese Rheinlande wurden überwiegend zur preußischen Rheinprovinz zusammengefasst und betreffen historische Herrschaftsgebiete, die zwischen 1822 und 1945 beiderseits des Rheins zwischen Kleve und Bingen lagen. Rheinlande ist damit ein alternativ in preußischer Zeit geprägter siedlungs- und kulturhistorischer Begriff, der, politisch motiviert, auf einen viel älteren Zeitraum zurückgreifen muss, um die Zusammengehörigkeit der Rheinregionen auf der Grundlage einer „Gefühls- und Volksgemeinschaft“ zu belegen.

Cisrhenanische Republik

Flagge der Cisrhenanischen Republik (Horizontale Variante).

Weiße Fläche: Provisorische Cisrhenanische Republik 1797. Die roten Linien sind die Grenzen der 1798 entstandenen Départements und Arrondissements bis 1815

Die Cisrhenanische Republik (von lateinisch cis- ‚diesseits‘, und Rhenus ‚Rhein‘; moderne Alternativschreibweise: Zisrhenanische Republik) war eine 1797 im Zuge des Exports der Französischen Revolution ausgerufene sogenannte Tochterrepublik, die die Franzosen aus den vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation besetzten linksrheinischen Gebieten schaffen wollten. Sie kam letztlich allerdings nicht zustande.

Mit ihrem Verfassungsentwurf für einen Staat mit politischer Freiheit, bürgerlicher Gleichheit gemäß der Losung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sowie der Abschaffung der Privilegien des Adels und der Kirchen wird sie – zusammen mit der Mainzer Republik – in der deutschen Geschichte als einer der frühen Schritte zur Volkssouveränität, zu einer demokratischen Staatsform, angesehen.

Ruhrfrage

Die Ruhrfrage war ein politischer Topos, den die Siegermächte nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg auf die politische Tagesordnung setzten, um über die Frage zu entscheiden, wie mit dem beachtlichen wirtschaftlichen und technologischen Potenzial des Industriegebiets an Rhein und Ruhr umgegangen werden soll. Eine Kontrolle dieses Industriegebiets war ein besonders von Frankreich verfolgtes nationales und sicherheitspolitisches Anliegen, nachdem es im Deutsch-Französischen Krieg sowie in den Weltkriegen wahrgenommen hatte, dass die an Rhein und Ruhr konzentrierten wirtschaftlichen und technologischen Potenziale das Königreich Preußen bzw. das Deutsche Reich militärisch in die Lage versetzt hatten, Frankreich zu bedrohen, zu bekämpfen und zu besetzen. Verknüpft war die Ruhrfrage mit der Frage der Abtragung interalliierter Kriegsschulden, der Deutschen Frage sowie der Elsaß-, Lothringen- und Saarfrage. Damit in engem Zusammenhang standen außerdem die alliierte Rheinlandbesetzung (1919–1930), die Ruhrbesetzung (1923–1924/1925), die Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen (1946), der Monnet-Plan (1946–1950), der Marshallplan (1948–1952), das Ruhrstatut (1949–1952), der Schuman-Plan (1950) und die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (1951). Der politische Umgang mit der Ruhrfrage wird Ruhrpolitik genannt. Mit erweitertem Blick auf das Rheinland, dessen Besetzung und 1923 dort stattfindende Versuche der Gründung einer Rheinischen Republik werden die Begriffe Rhein- und Ruhrfrage oder Rhein-Ruhr-Frage verwandt.

Alliierte Rheinlandbesetzung

Die alliierte Rheinlandbesetzung war eine Folge des Ersten Weltkriegs, in dem das Deutsche Reich gegen die alliierten und assoziierten Mächte eine militärische Niederlage erlitten hatte. Im Waffenstillstand von Compiègne vom 11. November 1918 musste die provisorische Reichsregierung einwilligen, alle deutschen Truppen von der Westfront hinter den Rhein zurückzuziehen. Stattdessen besetzten Truppen der Siegermächte Frankreich, Belgien, Großbritannien und USA die linksrheinischen Gebiete sowie drei rechtsrheinische „Brückenköpfe“ mit je 30 Kilometer Radius um Köln, Koblenz und Mainz. Anfang 1919 folgte ein weiterer Brückenkopf mit 10 Kilometer Radius um Kehl. Ferner wurden die linksrheinischen Gebiete sowie alle rechtsrheinischen Gebiete mit 50 km Abstand zum Rhein zu einer entmilitarisierten Zone für jegliche deutsche Streitkräfte. Der Versailler Vertrag von 1919 wiederholte diese Bestimmungen, befristete die Anwesenheit der fremden Truppen aber auf 15 Jahre bis 1935. Die Verwaltung der alliierten Besatzungszonen unterstand ab 1920 der Interalliierten Rheinlandkommission mit Sitz in Koblenz. Die Besetzung sollte Frankreich Sicherheit vor einem erneuten deutschen Angriff verschaffen. Sie war auch ein Druckmittel dafür, dass Deutschland seinen Reparationsverpflichtungen nachkam. Nachdem diese mit dem Young-Plan scheinbar erreicht worden war, wurde die Rheinlandbesetzung zum 30. Juni 1930 vorzeitig beendet.

Ruhrbesetzung

Die Ruhrbesetzung (auch Ruhrkrise, Ruhreinmarsch oder Ruhrinvasion genannt) war die Okkupation der bis dahin unbesetzten Teile des Ruhrgebiets durch Besatzungstruppen Frankreichs sowie Belgiens ab Anfang 1923 bis 1925. Die Krise in der Zeit der Weimarer Republik markiert den Höhepunkt des politisch-militärischen Konfliktes um die Erfüllung der alliierten Reparationsforderungen nach dem Ersten Weltkrieg zwischen dem Deutschen Reich und den Siegermächten, besonders Frankreich. Der primär zivile, aber auch teils militante deutsche Widerstand gegen die Besatzer wird häufig Ruhrkampf genannt. Verlauf und Ausgang der Ruhrkrise besaßen sowohl für die internationalen Beziehungen mit und zwischen den Siegermächten wie auch für die innenpolitischen Entwicklungen Deutschlands weitreichende Bedeutung.

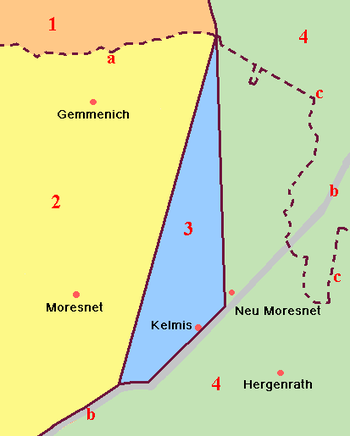

Neutral-Moresnet

Altenberg

Amikejo ‘Ort der Freunde’

2. Belgien (Grenzverlauf von 1830) * Provinz Lüttich

3. Neutral-Moresnet (1816–1919)

4. Preußen, Rheinprovinz

Neutral-Moresnet (Aussprache auf Deutsch: [], [], (historisch) []; auf Französisch: []; deutsch auch Altenberg) war von 1816 bis 1919 ein neutrales Territorium, das als Kondominium gemeinsam vom Vereinigten Königreich der Niederlande bzw. (ab 1830) Belgien und Preußen bzw. (ab 1871) dem Deutschen Reich verwaltet wurde. Das 3,4 km² große Gebiet des ehemaligen Neutral-Moresnet liegt sieben Kilometer südwestlich von Aachen und reicht im Norden bis zum Vaalserberg, auf dem es damit zwischen 1830 und 1919 ein Vierländereck (mit den Niederlanden, Belgien und Preußen bzw. Deutsches Reich) gab. Die Bevölkerungsanzahl wuchs rasant von 256 Personen im Jahr 1815 auf 4668 Personen vor dem Ersten Weltkrieg.

Während des Zweiten Weltkriegs eroberte das Deutsche Reich das Gebiet und annektierte es. Wieder einmal die Preussen.

Esperanto

Ab 1907 gab es eine Gruppe von Esperanto-Anhängern, die aus Neutral-Moresnet einen Esperanto-Staat mit Namen Amikejo (Esperanto für Ort der Freunde) bilden wollte. Unter anderem versuchten der französische Professor Gustave Roy und Wilhelm Molly, der Chefarzt der Erzgrube und nach 1881 stellvertretender Bürgermeister, in Neutral-Moresnet den ersten Esperanto-Staat der Welt auszurufen. Es fanden zunehmend Veranstaltungen statt und die Kneipenbesitzer begannen, ihre Lokale mehrsprachig auszuschildern. Am 4. August 1914 verletzte das Deutsche Reich die eigenen Verträge und beendete den Traum einer universalen Sprache durch den Einmarsch ins neutrale Nachbarland.

Außer Moresnet-Village (Alt-Moresnet) und Moresnet-Chapelle (Eikschen), die seit 1975 Orte in der offiziell französischsprachigen Gemeinde Plombières sind, gehört der Rest der Region heute zur Gemeinde Kelmis in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Als weiteren Hinweis auf diese Besonderheit gibt es heute noch in der niederländischen Stadt Vaals eine Straße mit dem Namen Viergrenzenweg, der von Norden zu dem Grenzpunkt auf dem Vaalserberg führt, an dem seinerzeit die vier Gebiete zusammenstießen und der auch heute noch, trotz Änderung des deutsch-belgischen Grenzverlaufs nach dem Ersten Weltkrieg, der Drei-Länder-Grenzpunkt zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden ist. Die touristischen Einrichtungen am Drei-Länder-Grenzpunkt verwenden eine vierteilige Flagge, auf der neben den Flaggen der heutigen Länder auch die Flagge von Neutral-Moresnet abgebildet ist. Am 14. März 2019 wurde in Ahlem-Badenstedt-Davenstedt ein Weg auf den Namen Neutral-Moresnet getauft.

Heute

Annexion von Neutral-Moresnet durch die Freie und unabhängige Republik Rheinland, Ripurarien, das Volk ohne Raum. Provinz ‘Gau‘ Altenberg.

Land van Rode

Land van ʼs-Hertogenrode

Roderland

Das Land van Rode, synonym auch Land van ʼs-Hertogenrode oder Roderland, ist eine historische Bezeichnung für das ehemals zusammengehörige Gebiet der Städte Kerkrade (Niederlande) und Herzogenrath (Deutschland). Im Kern umfasst es die ehemalige Herrschaft Herzogenrath, aus der die heutigen Städte Kerkrade, Herzogenrath sowie Übach-Palenberg nebst einer Anzahl mittlerweile unselbständiger Orte hervorgegangen sind. Die Besitzungen der um 1800 säkularisierten Abtei Rolduc gehörten ebenfalls hierzu.

Die beiden Städte, die erst durch die Grenzziehung infolge des Wiener Kongresses (1815) voneinander getrennt wurden, kooperieren seit 1998 offiziell in Form einer Körperschaft unter dem Namen Eurode. Ziel ist die Verbesserung der Kontakte zwischen beiden Städten auf allen Ebenen. Eurode greift mit dem Namen ebenfalls auf die historische Bezeichnung des Gebietes zurück.

Das Gebiet umfasste folgende Orte: Hertogenrade und Merkstein (heute Herzogenrath), Übach und die Exklave Ubach over Worms (Teil des Dingstuhl Übach) sowie Welz mit Rurdorf (an der Rur, heute Linnich), Alsdorf (das bis 1778 ein hohes Maß an Autonomie besaß), Gulpen, Kloosterrade, Kerkrade, Margraten, Simpelveld mit Bocholtz und Vaals (Vols).

Euregio Maas-Rhein

Die Euregio Maas-Rhein (französisch Eurégion Meuse-Rhin, niederländisch Euregio Maas-Rijn) ist eine Europaregion in der Rechtsform eines Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit im Grenzraum Belgiens, Deutschlands und der Niederlande um die Städte Aachen, Lüttich und Maastricht.

Im Norden grenzt sie an die Euregio Rhein-Maas-Nord, im Osten an die Region Köln-Bonn und im Süden an die Region Saar-Lor-Lux. Die Euregio Maas-Rhein umfasst eine Fläche von rund 11.000 Quadratkilometern und hat fast vier Millionen Einwohner.

Eurode

Eurode ist ein Zweckverband und die erste symbolische Europastadt, die aus dem deutschen Herzogenrath (niederländisch ’s-Hertogenrade) und dem niederländischen Kerkrade (deutsch Kirchrath) gebildet wurde. Herzogenrath gehört zur Städteregion Aachen, Kerkrade ist Teil des südlimburgischen Zweckverbandes Parkstad Limburg; beide Städte liegen in der Euregio Maas-Rhein.

Seit dem 12. Jahrhundert bildeten beide Städte eine Einheit, wurden jedoch durch den Wiener Kongress getrennt. Derselbe Dialekt, dieselbe Kultur und viele familiäre Beziehungen bilden nach wie vor eine Klammer Eurodes.

Der Name setzt sich aus Europa und Rode bzw. Roda zusammen, dem Namen sowohl der Herzogenrather Burg Rode (erstmals 1104 erwähnt) als auch jahrhundertelang der Region Land van Rode. Ferner gibt es eine Heldenfigur, den Schütz von Rode, den lokalen Karnevalsgruß „Roda Alaaf!“ und den Fußballverein Roda JC Kerkrade.

Bemerkenswert ist, dass eine Straße, nämlich die Neustraße bzw. Nieuwstraat, auf der einen Seite auf niederländischem und auf der anderen Seite auf deutschem Gebiet liegt. Die Verkehrsschilder sind niederländisch, weil diese seinerzeit günstiger waren als deutsche, dagegen die Buswartehäuschen auch auf niederländischer Seite deutsch, weil die hier verkehrende Linie 54 von der ASEAG betrieben wird. Am Ende dieser Straße wurde 2001 das auf und beiderseits der deutsch-niederländischen Staatsgrenze liegende Eurode Business Center eröffnet, in dem auch eine bilaterale Polizeidienststelle eingerichtet ist. Vergleichbares findet sich in Dinxperlo.

Heute

Annexion von Roderland durch die Freie und unabhängige Republik Rheinland, Ripurarien, das Volk ohne Raum. Provinz ‘Gau‘ Roderland.

Freie und unabhängige Republik Rheinland

Der Begriff Rheinische Republik steht für den kurzzeitigen Versuch einer Staatsgründung separatistischer Bewegungen im Rheinland des Jahres 1923. Die Angehörigen der Gruppierung wurden Separatisten, Sonder- oder Freibündler genannt.

Die Ereignisse betrafen die belgisch und französisch besetzten Gebiete des westlichen Deutschen Reiches. Anhänger verschiedener separatistischer Vereinigungen brachten ab dem 21. Oktober einige rheinische Stadt- und Gemeindeverwaltungen teilweise mit militärischer Hilfe der Besatzungstruppen unter ihre Kontrolle. Der französische Hochkommissar und Präsident der Rheinlandkommission, Paul Tirard (1879–1945), erkannte die als Resultat einer politischen Revolution interpretierte Herrschaft der Separatisten am 26. Oktober als legitime Regierung an. Ministerpräsident war der Redakteur Josef Friedrich Matthes (1886–1943), Regierungssitz war Koblenz.

Nach zahlreichen Protesten der deutschen und der britischen Regierung ließ die belgisch-französische Unterstützung schnell nach. Die Separatisten versuchten ihre Herrschaft mit Hilfe der von ihnen rekrutierten Schutztruppen aufrechtzuerhalten. Der Unterhalt der Truppen wurde durch Requirierungen bei der Bevölkerung bestritten, wodurch die Situation an vielen Orten bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen eskalierte. Die direkte Herrschaft der Separatisten endete etwa am 20. November.

Etwa zeitgleich und ebenfalls in den besetzten Gebieten ereigneten sich die als Ruhrbesetzung und Autonome Pfalz bezeichneten Geschehnisse.

Ausrufung der Freien und unabhängigen Republik Rheinland

In Koblenz, der Hauptstadt der damaligen Preußischen Rheinprovinz, fanden sich am 15. August 1923 unterschiedliche separatistische Bewegungen zusammen und gründeten die „Vereinigte Rheinische Bewegung“. Als führende Persönlichkeiten erschienen Hans Adam Dorten von der „Rheinischen Volksvereinigung“, Josef Friedrich Matthes (1886–1943) vom „Rheinischen Unabhängigkeitsbund“, der von dem früheren Kölner SPD-Vertreter Josef Smeets (* 1893 in Köln, † 25. März 1925 in Metz) gegründet worden war, und der Aachener Fabrikant Leo Deckers. Eine wohlwollende Billigung durch die französische Verwaltung ist anzunehmen. Ziel dieser Bewegung war nun ausdrücklich die völlige Abspaltung der Rheinlande von Preußen und die Errichtung einer Rheinischen Republik unter französischem Protektorat. Die Sache der Republik sollte durch öffentliche Kundgebungen und Versammlungen in allen rheinischen Städten vorangebracht werden. Am 16. Oktober 1923 hissten die Separatisten auf dem Haus Neustraße 43 in Eschweiler in der südlichen Innenstadt die grün-weiß-rote Fahne der Rheinischen Republik. Im selben Haus eröffneten sie ein Werbebüro. Am 22. und 23. Oktober versuchten sie, in Eschweilers Rathaus zu putschen. Der Beigeordnete Elsen lehnte die Übergabe des Rathauses jedoch ab, und ein Selbstschutz wurde gebildet. Einen Tag später forderte die Regierung die Bevölkerung zum Widerstand auf, und am 2. November wurden die Separatisten schließlich auf Geheiß der belgischen Besatzungsmacht aus Eschweiler ausgewiesen.

In Aachen wurde das Rathaus am 21. Oktober 1923 unter der Führung von Leo Deckers und Dr. Guthardt besetzt und im dortigen Kaisersaal die „Freie und unabhängige Republik Rheinland“ ausgerufen. Am 22. Oktober schossen Separatisten in der Umgebung des Theaters auf Gegendemonstranten, die danach in das Sekretariat der separatistischen Partei am Friedrich-Wilhelm-Platz eindrangen und es verwüsteten. Seit dem Morgen des 23. Oktober fuhren Separatisten schießend in Autos durch die Stadt. Die Aachener Feuerwehr besetzte inzwischen das Rathaus, was die Separatisten dazu zwang, sich nun im Regierungsgebäude zu verschanzen. Am selben Tag verhängte die belgische Besatzungsmacht den „Belagerungszustand“. 1923 wurde das Besatzungsheer (Belgische Streitkräfte BSD) / III Corps d’Armée / Division d’Infanterie reorganisiert. Die 9. Infanteriedivision wurde durch die 4. Infanteriedivision ersetzt und diese nach Aachen zurückverlegt. Der Korpsstab des III. Armeekorps in Lüttich fungierte zugleich als Führungsstab AO/BL (Armée d’Occupation (AO), niederländisch Bezettingsleger (BL)). Nach der gemeinsam mit Frankreich durchgeführten Ruhrbesetzung, bei der General Louis Ruquoy als Befehlshaber der alliierten Truppen in den Brückenköpfen Düsseldorf und Duisburg–Ruhrort fungierte, wurde ab 1924 das Besatzungsheer um die Hälfte reduziert; es verblieb lediglich die 4. Infanteriedivision in Aachen, dem Korpsstab in Lüttich unterstellt. Gemeinsam mit Frankreich wurde die Alliierte Besetzung des Rheinlands 1929 beendet.

Die deutsche Lokalpolizei in Aachen versuchte am 25. Oktober das Regierungsgebäude zu stürmen, wurde jedoch von Soldaten der belgischen Besatzung daran gehindert und fortan belgischem Befehl unterstellt. Ebenfalls wurde der Betrieb der Technischen Hochschule eingestellt und auswärtige Studenten wurden aus Aachen ausgewiesen. Am 2. November wurde das Aachener Rathaus wieder von den Separatisten besetzt; sie hatten inzwischen rund 1000 Männer Verstärkung aus den Reihen der „Rheinland-Schutztruppen“ erhalten. Der belgische Hochkommissar Baron Édouard Rolin-Jaequemyns ordnete das sofortige Ende der separatistischen Regierung an und forderte die Truppen auf, umgehend die Stadt zu verlassen. Die Aachener Stadtverordnetenversammlung trat am Abend zusammen und legte ein „Treuebekenntnis zum Deutschen Reich“ ab.

Rheinische Jahrtausendfeier

Die Rheinische Jahrtausendfeier (auch Jahrtausendfeier der Rheinlande) im Jahr 1925 fand in den nach dem Ersten Weltkrieg besetzten Rheinlanden statt. In vielen Städten und Gemeinden im deutschen Rheinland (so etwa in Mainz, aber auch außerhalb, z. B. in Berlin) wurden zur Demonstration der „nationalen Gesinnung“ u. a. Ausstellungen, Festumzüge, Demonstrationen und Gottesdienste veranstaltet.

Rheinlandbesetzung (1936)

Wiederholte Besetzung der Preussen

Lage des Rheinlandes gemäß dem Versailler Vertrag entlang des Rheins

Als Rheinlandbesetzung oder Remilitarisierung des Rheinlandes, in der NS-Propaganda „Rheinlandbefreiung“, wird die Stationierung von Truppenteilen der Wehrmacht in dem aufgrund des Friedensvertrags von Versailles entmilitarisierten Rheinland am 7. März 1936 bezeichnet.

Die Ratifizierung des französisch-sowjetischen Beistandsvertrages am 27. Februar 1936 in der französischen Nationalversammlung nutzte Adolf Hitler als Vorwand und ließ die entmilitarisierte Zone im Rheinland besetzen, um die Versailler Vertragsbestimmungen weiter zu revidieren und seine militärische Position für seine zukünftigen Pläne weiter auszubauen. Die Besetzung hatte keine nennenswerten negativen Folgen für Deutschland. Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, allen voran Großbritannien, ließen sich durch die deutschen Friedensbeteuerungen ruhigstellen. Durch die Passivität Frankreichs und Großbritanniens wurde eine der letzten Gelegenheiten verpasst, die Eroberungspläne des Diktators allein durch entschiedenes Auftreten rechtzeitig zu durchkreuzen.

Am Tag der Besetzung erfolgte die erste Reaktion Frankreichs im Rundfunk. Die französische Regierung zeigte sich erstaunt darüber, dass die Locarno-Verträge durch Deutschland gebrochen würden. Am nächsten Tag folgte eine amtliche deutsche Stellungnahme hierzu durch das Deutsche Nachrichtenbüro, die offizielle, zentrale Presseagentur des Deutschen Reichs. Am 8. März verlangte der französische Ministerrat eine scharfe Gegenreaktion und wies die Generalstäbe an, Teile des französischen Heeres für eine militärische Aktion zu mobilisieren. Die gewünschte Machtdemonstration scheiterte allerdings an der Zurückhaltung der militärischen Führung, die keinen Krieg mit Deutschland riskieren wollte. Außenminister Pierre-Étienne Flandin zeigte keine nennenswerte Initiative. Da Bestimmungen der Locarno-Verträge durch Deutschlands Vorgehen verletzt wurden, trat nach Auffassung Frankreichs der Bündnisfall ein. Frankreich hätte bei einem Waffengang gegen Deutschland durch das Vereinigte Königreich unterstützt werden müssen. Da London dies jedoch ablehnte, wandte sich Frankreich lediglich an den Völkerbund und verstärkte seine Truppen entlang der Maginot-Linie.

Hitler soll mehrfach – sogar noch während des Krieges – geäußert haben, die 48 Stunden nach dem Einmarsch seien die aufregendste Zeitspanne seines Lebens gewesen. Wären die Franzosen damals ins Rheinland eingerückt, hätte man sich mit Schimpf und Schande zurückziehen müssen, da die militärische Stärke nicht einmal für einen mäßigen Widerstand ausgereicht hätte.

Gau Ruhr

Das Großdeutsche Reich, die Nazis, ‘die Preußen‘, hinterließen im Rheinland nur ‘verbrannte Erde’.

Verbrannte Erde

Verbrannte Erde bezeichnet eine seit der Antike praktizierte Kriegstaktik, bei der eine Armee alles zerstört, was dem Gegner in irgendeiner Weise nützen könnte, also Gleise, Straßen, Brücken, liegengebliebene Fahrzeuge, Lebensmittelvorräte, Fabriken, Wohnhäuser und manchmal bis hin zur kompletten Zerstörung von Städten und Dörfern. Technische Werkzeuge, als Beispiele in jüngerer Geschichte, die verheerende Schäden für die Zivilbevölkerung hinterlassen, sind Schienenwolf, Flammenwerfer und Brandbomben.

Die Taktik der verbrannten Erde kommt dann zur Anwendung, wenn entweder die sich zurückziehende Armee nicht damit rechnen kann, in nächster Zeit besetztes oder eigenes Gebiet zurückzuerobern, oder der Gegner Guerillataktik anwendet und auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen kann. Im zweiten Falle kalkuliert die Taktik der verbrannten Erde bewusst ein, dass dies auch auf Kosten der eigenen Bevölkerung geht. In allen Fällen hat die Anwendung dieser Taktik oft Hungersnöte und andere schwerwiegende Auswirkungen zur Folge.

Zu unterscheiden ist, ob die Taktik ein angegriffener Staat zur eigenen Verteidigung oder eine Kriegspartei, die ein Land überfällt, anwendet. Dementsprechend ist diese Kriegshandlung bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts für Besatzungsarmeen durch die Haager Landkriegsordnung als völkerrechtswidrig geächtet.

Ruhrstatut

Als Ruhrstatut wird das am 28. April 1949 vom Vereinigten Königreich, Frankreich, den USA und den Beneluxstaaten auf der Londoner Sechsmächtekonferenz verabschiedete Abkommen über die Errichtung einer Internationalen Ruhrbehörde (engl. Agreement for an International Authority for the Ruhr, frz. Accord instituant l’Autorité internationale de la Ruhr) bezeichnet. Die Sowjetunion forderte vergeblich eine Beteiligung an diesem vorgesehenen Aufsichtsgremium und sah im Ruhrstatut ein Zeichen des Kalten Kriegs. Aufgabe der Ruhrbehörde war, die Produktion des Ruhrgebiets an Kohle, Koks und Stahl zu beaufsichtigen, auf dem deutschen und dem internationalen Markt zu verteilen und zugleich eine wirtschaftliche Konzentration zu verhindern. Die Behörde nahm im Sommer 1949 ihre Arbeit in Düsseldorf auf.

Das Abkommen begründete ein Aufsichtsrecht über die westdeutsche Schwerindustrie. Das Ruhrstatut war die Antwort auf die Ruhrfrage, die 1945 von Frankreichs Regierungschef Charles de Gaulle gestellt und auf die internationale Tagesordnung gesetzt worden war. Deren Beantwortung eröffnete die Gründung eines westdeutschen Staates nach Maßgabe der Frankfurter Dokumente. Der Zweck des Ruhrstatuts war es, die europäische Sicherheit zu gewährleisten und die wirtschaftliche Zusammenarbeit der europäischen Staaten zu fördern. Mit dem Petersberger Abkommen vom 22. November 1949 trat die Bundesregierung unter Konrad Adenauer dem Ruhrstatut bei. Das Ruhrstatut wurde nach Errichten der Montanunion mit einem Auflösungsvertrag am 19. Oktober 1951 außer Kraft gesetzt.

Volk ohne Raum

Die Freie und unabhängige Republik Rheinland, das Volk ohne Raum

Der Ausdruck Volk ohne Raum war ein Schlagwort in der Weimarer Republik und in der Zeit des Nationalsozialismus. Den Begriff prägte der völkische Schriftsteller Hans Grimm mit seinem 1926 erschienenen Roman Volk ohne Raum.

Mit dem Schlagwort wurde suggeriert, dass Not, Elend, Hunger und Armut auf die Überbevölkerung Deutschlands zurückzuführen seien und man deswegen im „Kampf ums Dasein“ neues Land (oft Lebensraum oder Lebensraum im Osten genannt) erobern müsse. Eng verbunden damit war die Behauptung, die Erde sei aufgeteilt und es sei ungerecht, dass ein so großes Volk wie das deutsche so wenig Land besitze. Diese Behauptung ist auch impliziert im geflügelten Wort Platz an der Sonne. Bernhard von Bülow sagte in einer Reichstagsdebatte am 6. Dezember 1897 im Zusammenhang mit der deutschen Kolonialpolitik: „Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.“

An der Debatte um die Deutschen als „Volk ohne Raum“ und Afrika als „Raum ohne Volk“ beteiligte sich beispielsweise auch Konrad Adenauer. So forderte er auf einer Ausstellungstafel unter dem Titel „Raum ohne Volk“ bei der Kölner Ausstellung „Koloniale Sonderschau“ 1928: „Das Deutsche Reich muss unbedingt den Erwerb von Kolonien anstreben. Im Reiche selbst ist zu wenig Raum für die grosse Bevölkerung.“ Auch in seiner Funktion als Geschäftsführender Vizepräsident der Deutschen Kolonialgesellschaft von 1931 bis 1933 trieb er diese Bestrebungen voran.

Die Nationalsozialisten übernahmen das kolonialistische Schlagwort „Volk ohne Raum“, verorteten den Siedlungsraum statt in Übersee aber in Osteuropa. Dies sollte den deutschen Eroberungskrieg im Osten begründen bzw. legitimieren (es sollte ein Feldzug werden wie der Überfall auf Polen und der Frankreichfeldzug; tatsächlich wurde es ein fast vier Jahre währender Krieg). Schon das Parteiprogramm der NSDAP vom 24. Februar 1920 enthielt unter Punkt 3 die Forderung: „Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses.“ Anfang 1936 umriss Reichsbauernführer Walther Darré vor regionalen Mitarbeitern (Fachberatern) des Reichsnährstandes recht konkret die deutschen Eroberungspläne:

„Der natürliche Siedlungsraum des deutschen Volkes ist das Gebiet östlich unserer Reichsgrenze bis zum Ural, im Süden begrenzt durch Kaukasus, Kaspisches Meer, Schwarzes Meer und die Wasserscheide, welche das Mittelmeerbecken von der Ostsee und der Nordsee trennt. In diesem Raum werden wir siedeln, nach dem Gesetz, daß das fähigere Volk immer das Recht hat, die Scholle eines unfähigeren Volkes zu erobern und zu besitzen.[…] Ein solches politisches Ziel muß auf den deutschen Bauernhöfen von Mund zu Mund weitergereicht werden, muß auf unseren Bauernschulen eine selbstverständliche Grundlage des Unterrichts sein. Dann wird auch eines Tages das Volk demjenigen Staatsmann folgen, der die sich ihm bietenden Möglichkeiten ergreift, um unserem Volke ohne Raum den Raum nach dem Osten zu öffnen.“

Dabei plante man die Ausrottung der Intelligenz in den eroberten Gebieten und die Versklavung der übriggebliebenen Bevölkerung. Dieses Ziel wurde religiös, sozialdarwinistisch und rassistisch begründet, so äußerte der Leiter der DAF, Robert Ley, vor dem Fachamt der DAF „Der Deutsche Handel“ am 17. Oktober 1939:

„Wir können unseren Auftrag nur daher nehmen, dass wir sagen, es ist von Gott gewollt, dass eine höhere Rasse über eine mindere herrschen soll, und wenn für beide nicht genügend Raum ist, dann muß die mindere Rasse verdrängt und, wenn notwendig, zum Vorteil der höheren Rasse ausgerottet werden. Dasselbe gilt von dem Starken und dem Schwachen. Die Natur rottet überall das Schwache und Ungesunde zugunsten des Starken und Gesunden aus. Der gesunde Hirsch stößt den kranken, und der gesunde Elefant zertrampelt den kranken. Wir aber haben jedoch für 2000 Jahre aus Mitleid Kranke erhalten, das Minderwertige gepäppelt und gepflegt und zu dessen Gunsten das Höhere sich nicht entfalten lassen. Aus diesen Gedanken, aus dieser Idee kommt unser Auftrag. Deshalb verlangen wir Boden.“

Landschaftsverband Rheinland ‘LVR’

Logo des LVR (seit 2009).

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist einer der beiden 1953 gebildeten Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen und eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit in Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Köln. Er übernahm 1953 die dort gelegenen Einrichtungen und Aufgaben des Provinzialverbandes der Rheinprovinz.

Der LVR nimmt als höherer Kommunalverband im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung regionale Aufgaben für ein Gebiet mit knapp 10 Millionen Einwohnern wahr. Er finanziert sich durch eine Umlage, die seine Mitgliedskörperschaften erbringen. Der Zuständigkeitsbereich umfasst den nordrhein-westfälischen Landesteil Rheinland mit den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf und entspricht damit dem historischen nördlichen Teil der ehemaligen preußischen Rheinprovinz. Der LVR ist Mitglied im Deutschen Städtetag, im Deutschen Landkreistag und im Deutschen Städte- und Gemeindebund.

Heraldik

Wappen der ‘Uferfranken’, der Ripuarier, jedoch leider mit einem preußischen Adler.

Blasonierung: „Das Wappen des Landschaftsverbandes Rheinland zeigt in einem grünen Feld einen schrägrechten silbernen Wellenbalken und darüber in einem silbernen Schildhaupt einen auffliegenden schwarzen Adler mit goldenem Schnabel und goldenen Fängen.“

Wappenbegründung: Das Wappen zeigt im unteren Teil auf grünem Grund in Weiß/Silber einen Fluss (den Rhein), der in südöstlich-nordwestlicher Richtung, im Bild also von links unten nach rechts oben, fließt. Im oberen Teil befindet sich auf weißem Grund in Schwarz-Gold-Weiß der nach links blickende preußische Adler mit ausgebreiteten Flügeln und abgespreizten Krallen. Die Farben schwarz und weiß sowie der Adler selbst symbolisieren den Preußischen Staat, zu dem die Rheinprovinzen gehörten.

Rheinlandtaler

Mit dem Rheinlandtaler ehrt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) seit 1976 Menschen, die sich in besonderer Weise um die kulturelle Entwicklung des Rheinlands verdient gemacht haben. Der Taler zeigt das Gesicht der Medusa und wurde vom rheinischen Künstler Wolfgang Reuter gestaltet. Er orientierte sich dabei an dem 1952 gefundenen Abbild an einer der Quellfassungen der Eifelwasserleitung, dem Grünen Pütz.

Ausgezeichnet wird neben ehrenamtlichem Engagement vor allem der Einsatz im Bereich der Denkmal- und Bodendenkmalpflege, im Bereich der Archivs- und Museumspflege sowie der besondere Einsatz für die Erforschung der Landesgeschichte, für Volkskunde, Mundartpflege und Sprachgeschichte. Auch besondere Verdienste im Bereich der Naturkunde und des Naturschutzes sowie seit 1996 auch Verdienste um das multinationale Zusammenleben zwischen einzelnen Ethnien im Rheinland können mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet werden. Über die Verleihung der Auszeichnung entscheidet der Kulturausschuss in einer siebenköpfigen Auswahlkommission.

Ehrenring des Rheinlandes

Der Ehrenring des Rheinlandes ist die höchste Auszeichnung des Landschaftsverbandes Rheinland und wird seit 2001 verliehen. Mit der regionalen Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in einem wachsenden Europa „in besonderer Weise um den Gedanken der kommunalen Selbstverwaltung verdient gemacht haben“.

Vorschlagsberechtigt für die Auszeichnung sind der Vorsitzende/die Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, die Vorsitzenden der Fraktionen in der Landschaftsversammlung Rheinland und der Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland. Über die Verleihung entscheidet auf Vorschlag des Ältestenrates der Landschaftsausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland mit Zweidrittelmehrheit. Die Zahl der jährlich Auszuzeichnenden ist auf drei Personen begrenzt.

Jeder Ring ist ein Unikat und besteht aus Gold mit einem Achat. Der Kölner Goldschmied Rudolf Klein hat die Steine am Ufer des Rheins bei Rodenkirchen gefunden und bearbeitet. Ursprünglich stammen sie aus Idar-Oberstein und gelangten im Laufe der Jahrtausende durch den Rhein nach Köln. Außerdem ist das vergoldete Wappen des Landschaftsverbandes Rheinland eingraviert. Die Umschrift auf den Steinen lautet: „Ehrenring – Landschaftsverband Rheinland“.

..,-